Prisonnier des glaces depuis le moyen-âge, un guerrier samouraï se réveille au milieu des années 80…

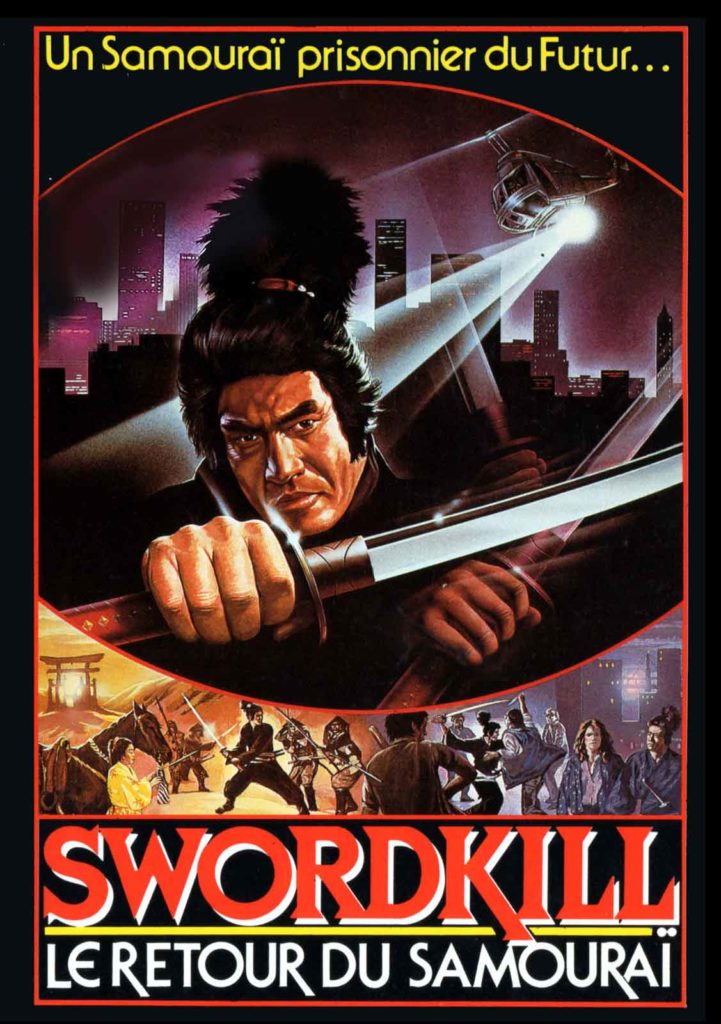

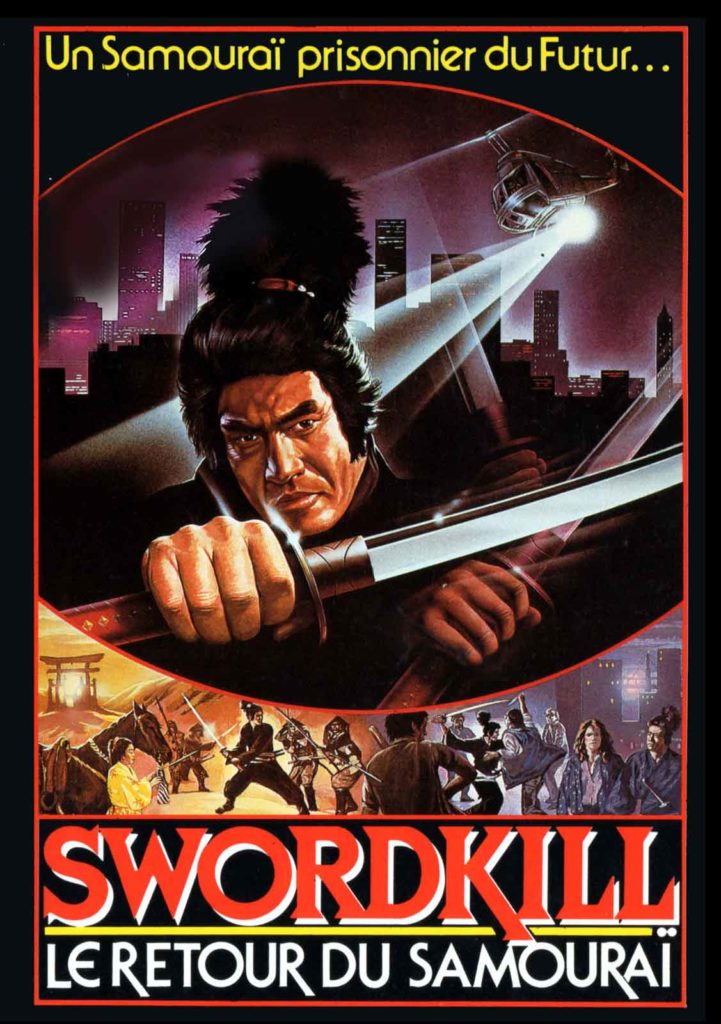

SWORDKILL / GHOST WARRIOR

1984 – USA

Réalisé par J. Larry Carroll

Avec Hiroshi Fujioka, Janet Julian, John Calvin, Charles Lampkin, Frenk Schuller, Bill Morey, Andy Wood, Robert Kino, Joan Foley, Peter Liapis, Mieko Kobayashi

THEMA MÉDECINE EN FOLIE I SAGA CHARLES BAND

Pour garder le contrôle sur la distribution des films qu’il produit et éviter plusieurs déconvenues passées (notamment avec certains investisseurs peu scrupuleux, voire carrément mafieux), Charles Band décide de fonder en 1983 la compagnie Empire Pictures, dont le nom annonce les grandes ambitions. Pour lancer en fanfare cette nouvelle marque, il lui faut des petits films aux concepts forts, dont le titre et l’affiche suffisent déjà à attirer la profession avant même le premier tour de manivelle. Après que L’Alchimiste ait officiellement lancé les hostilités, Swordkill prend la suite, parallèlement au film à sketches Le Maître du jeu. Le scénario de Swordkill est l’œuvre de Tim Curnen, qui écrivit le sympathique Mutant pour Roger Corman, et la mise en scène est signée J. Larry Carroll, monteur de Massacre à la tronçonneuse et scénariste de Tourist Trap qui dirige ici son premier long-métrage. Le concept de Swordkill (qui sera finalement rebaptisé Ghost Warrior pour sa distribution américaine, mais conservera ce premier titre dans de nombreux pays, y compris en France) n’est pas très éloigné de celui d’Hibernatus, si ce n’est que l’homme congelé et ramené à l’époque contemporaine est ici un samouraï de l’époque féodale. Nous avons donc affaire à une sorte d’inversion du postulat des Guerriers de l’apocalypse.

Tout commence dans le Japon de 1552. Fier et altier, le samouraï Yoshimitsu (Hiroshi Fujioka, parfait dans le rôle) part à l’assaut d’une horde de barbares pour récupérer sa bien-aimée tombée entre leurs mains. L’échauffourée est déséquilibrée et notre guerrier se retrouve en mauvaise posture, chutant dans le vide et plongeant dans les profondeurs d’une eau glacée. Quatre siècles plus tard, deux promeneurs découvrent dans une caverne le corps parfaitement conservé du samouraï, pris dans la glace. Yoshimitsu est ramené dans un laboratoire de Los Angeles où un groupe de scientifiques, sous la direction du professeur Alan Richards (John Calvin), parvient à le ramener à la vie. Dépêchée sur place, la spécialiste d’histoire japonaise Chris Welles (Janet Julian) noue un lien de confiance avec cet homme d’un autre âge. Mais le choc entre le samouraï et la civilisation du 20ème siècle va s’avérer rude.

Hibernatus sauce samouraï

Dès sa scène d’introduction, Swordkill affirme une ambition qui l’éloigne des séries B habituellement produites par Charles Band pour entrer en quelque sorte dans « la cour des grands ». Cette entame médiévale tient en effet la route, même si la maigreur du budget empêche de solliciter un nombre suffisant de figurants et de régler un nombre conséquent de scènes de combat qui l’aurait doté de la dimension épique nécessaire. Il n’empêche que les costumes et les accessoires (directement importés du Japon) sont réalistes, que le choix des décors montagneux naturels est judicieux et que la photographie cotonneuse de Mac Ahlberg crédibilise habilement l’ensemble. A l’unisson, la bande originale composée par Richard Band, interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra et dirigée par la talentueuse Shirley Walker, apporte au film une belle touche héroïque. On note en cours de métrage quelques gags référentiels (notamment les deux clients d’un restaurant japonais persuadés que le samouraï est l’acteur Toshiro Mifune) et une poignée d’autocitations (dont un extrait du Maître du jeu diffusé sur une télévision). Certes, Swordkill est chiche en péripéties et se contente d’opposer son protagoniste à une bande de voyous de bas étage peu avares surnoms racistes (« Banzaï », « Bridé », « Nip »). D’autre part, la voix off de la narratrice, qui croit bon de ponctuer sporadiquement l’action en paraphrasant ce qui se passe à l’écran, se révèle parfaitement inutile. Mais à ces réserves près, le film est très distrayant et solidement mis en scène. Ce sera pourtant la seule réalisation de J. Larry Carroll, qui retournera ensuite avec succès à ses activités de scénariste, notamment pour la télévision.

© Gilles Penso

Partagez cet article