Claude Chabrol réinvente le mythe du docteur Mabuse, créé par Fritz Lang, en immergeant son casting international dans un Berlin morose…

DR. M

1990 – FRANCE / ALLEMAGNE / ITALIE

Réalisé par Claude Chabrol

Avec Alan Bates, Jennifer Beals, Jan Niklas, Hanns Zischler, Benoît Régent, Alexander Radszun, Peter Fitz, Daniela Poggi, William Berger, Michael Degen

THEMA SUPER-VILAINS

Berlin-Ouest. À l’aube, une femme se jette sous un train, puis un animateur de télévision s’immole et un routier provoque un carambolage monstrueux… En quelques jours, la capitale semble frappée par une épidémie de suicides collectifs. Le lieutenant Claus Hartmann (Jan Niklas) mène l’enquête et découvre que toutes les victimes partageaient la même obsession : Sonja Vogler (Jennifer Beals), top model radieuse et visage des publicités pour le Club Theratos, un complexe de vacances très populaire. Les investigations d’Hartmann le mettent sur la piste du mystérieux Dr. Marsfeldt (Alan Bates), magnat des médias et propriétaire du Club, convaincu d’apporter la délivrance à une société rongée par le désespoir grâce à ses émissions hypnotiques. Claude Chabrol s’attaque ainsi à l’un des mythes fondateurs du cinéma allemand, celui du docteur Mabuse, inventé par Fritz Lang dans les années 1920. En transposant la figure du génie criminel manipulateur dans un Berlin légèrement futuriste, le réalisateur français revisite la thématique du contrôle des masses, à la veille de la chute du Mur. Le contexte historique donne au film une aura quasi prophétique. La réunification allemande s’annonce, mais Chabrol filme encore un monde cloisonné, schizophrène, où l’aliénation n’est plus politique mais médiatique.

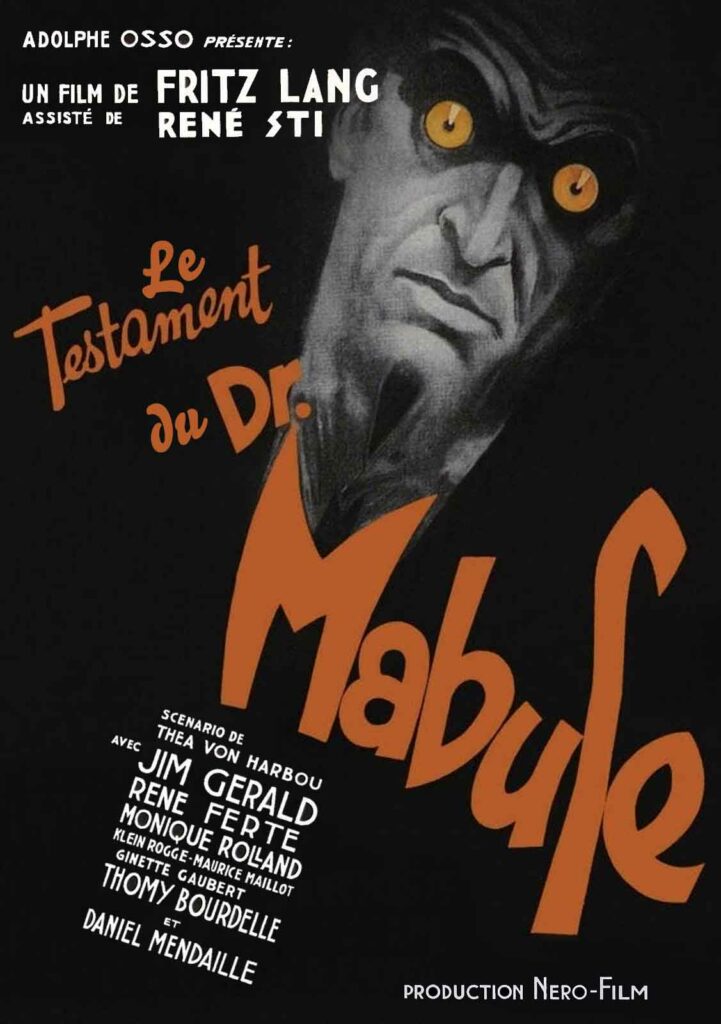

Dans le Berlin décadent de Lang, Mabuse incarnait la corruption morale née du chaos d’après-guerre. Chez Chabrol, Marsfeldt devient l’incarnation d’un mal plus contemporain, celui de la société du spectacle. Les instruments de domination des années 20 (le jeu, la drogue et l’hypnose) sont ici remplacés par la télévision, la publicité et le simulacre. Le lavage des cerveaux passe par les écrans géants et les slogans publicitaires, reflet d’un monde où la frontière entre propagande et divertissement s’efface. Pour servir ce discours, Chabrol et son chef opérateur Jean Rabier adoptent un rendu visuel glacial. Le film se déroule dans un Berlin presque désert, peuplé de buildings de verre et de tunnels métalliques où la lumière semble filtrée par les écrans. L’un des décors les plus saisissants est sans doute celui du nightclub où la jeune génération se trémousse devant des images muettes de guerres projetées sur les murs. Souvent perçu comme l’entomologiste des passions bourgeoises, le cinéaste s’aventure ici sur le terrain du fantastique social. Mais cette ambition visuelle et symbolique se heurte à une narration confuse, pour ne pas dire incohérente.

Le docteur abuse

Les thèmes qui nourrissent le scénario – la fascination morbide pour les stars, la dépendance médiatique, le suicide comme ultime échappatoire – auraient pu accoucher d’un grand film sur la déshumanisation moderne. Malheureusement, Chabrol ne parvient jamais à harmoniser ses intentions. Les dialogues sont souvent exagérément explicatifs, la mise en scène peu inspirée, la relation entre Hartmann et Sonja sous-exploitée. Et si les comédiens savent souvent être convaincants, Alan Bates franchit hélas la limite du cabotinage en abattant bien trop vite son jeu de grand manipulateur aux yeux des spectateurs. Dommage, parce qu’il y avait là une multitude d’idées passionnantes, dont certaines rejoignent le Looker de Michael Crichton, avec ses images subliminales et ses présentatrices dont on a volé l’image. Chabrol reste sans doute trop cérébral, trop prisonnier de sa construction allégorique. Paradoxalement, ce film qui voulait parler de son temps paraît aujourd’hui à la fois daté et visionnaire. Daté, parce que sa technologie analogique et son imagerie télévisuelle appartiennent à une autre époque. Visionnaire, parce qu’il pressent la montée d’un pouvoir médiatique global, capable de façonner les désirs et les désespoirs collectifs. Dr. M est finalement un film malade coincé entre deux mondes, à l’image de son Berlin fantôme.

© Gilles Penso

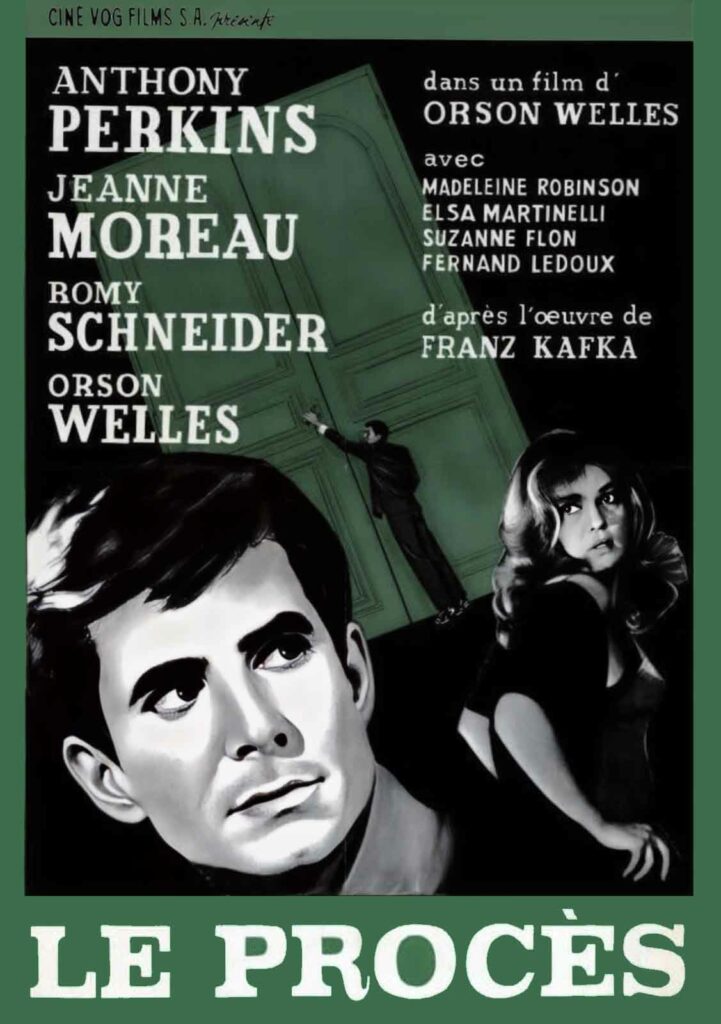

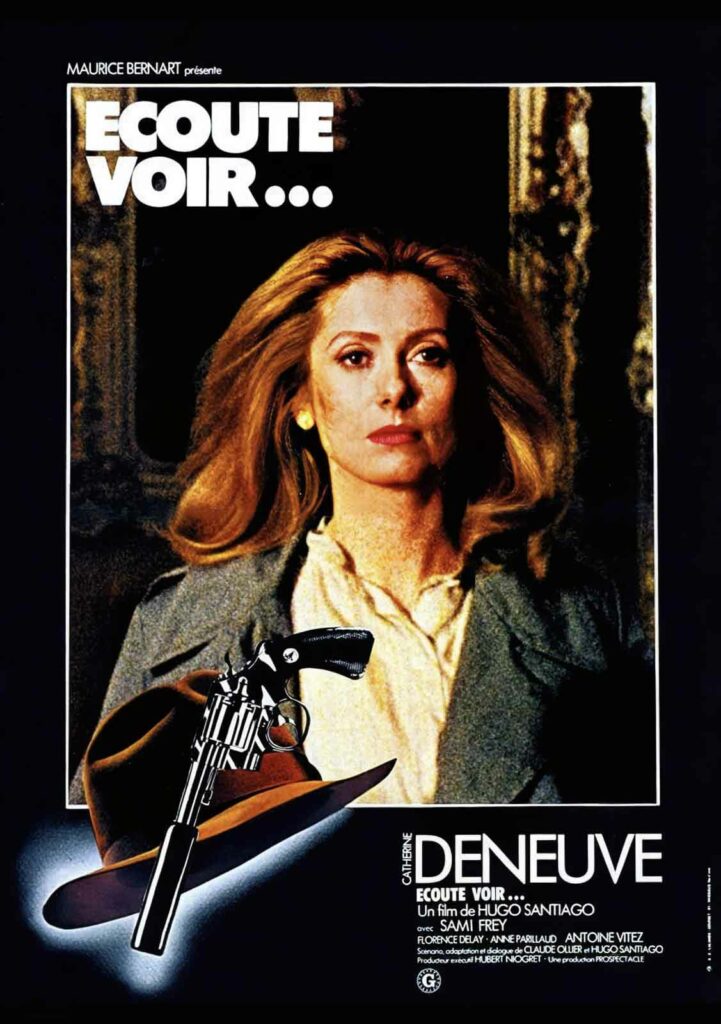

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article