Michel Lemoine incarne le fils du célèbre chasseur d’hommes dans ce film érotico-horrifique soporifique et involontairement drôle…

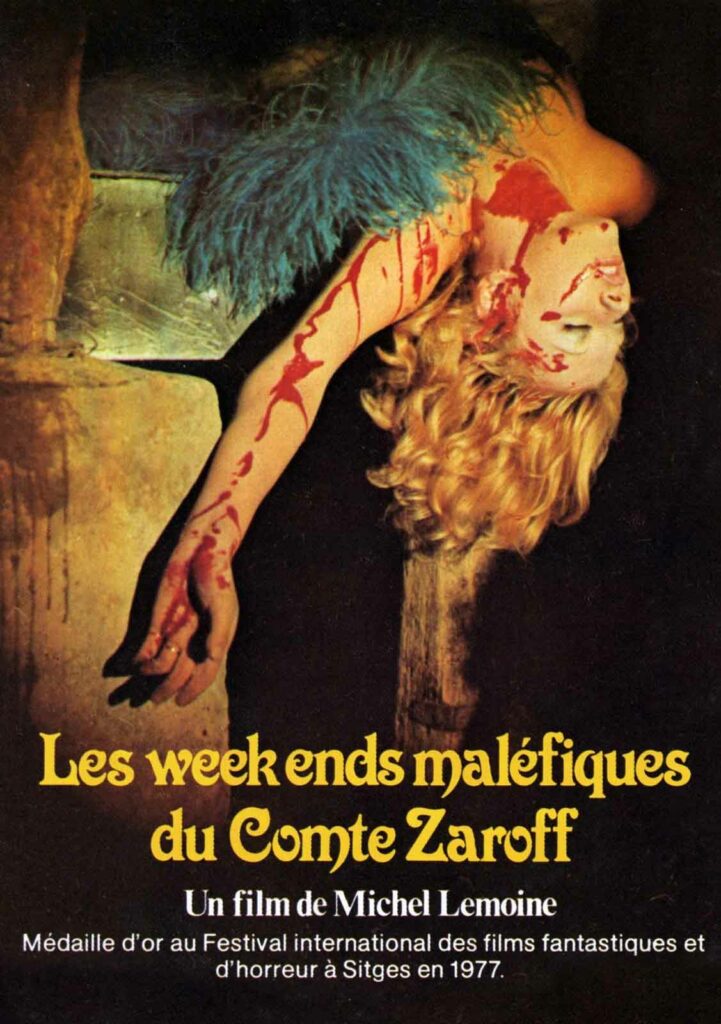

LES WEEK-ENDS MALÉFIQUES DU COMTE ZAROFF

1976 – FRANCE

Réalisé par Michel Lemoine

Avec Michel Lemoine, Nathalie Zeiger, Howard Vernon, Joëlle Cœur, Martine Azencot, Stéphane Lorry, Robert de Laroche, Sophie Grynholc, Patricia Mionnet

THEMA SUPER-VILAINS

Acteur spécialisé dans le cinéma bis depuis le début des années 60 (Le Monstre aux yeux verts, Hercule contre Moloch, Les Possédées du démon, Necronomicon et beaucoup d’autres), Michel Lemoine fait ses premiers pas de réalisateur en enchaînant quelques films « adultes » aux titres aussi évocateurs que Les Chiennes ou Confidences d’un lit trop accueillant. Avec Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff, notre homme change un peu de registre. Certes, l’érotisme continue à alimenter généreusement la pellicule, mais le scénario se veut fantastico-horrifique, d’où son titre référentiel évoquant le classique d’Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel. L’acteur/réalisateur/scénariste/coproducteur incarne Boris Zaroff, le fils du célèbre comte qui se livrait sur son île à des chasses à l’homme. En proie à de violentes pulsions sadiques, il est tourmenté par la mort de la femme qu’il aimait, dont il revoit souvent la silhouette au cours d’hallucinations chroniques. Son majordome Karl (Howard Vernon), fils de celui du précédent Comte Zaroff, s’efforce de respecter la promesse qu’il avait tenue à son père sur son lit de mort : pousser Boris à extérioriser ses pulsions en organisant de nouvelles chasses. La venue au château d’une nouvelle secrétaire et d’un couple venu s’abriter suite à un accident de voiture va pouvoir visiblement favoriser les plans de Karl…

Mortellement ennuyeuse, cette série Z qui semble vouloir emboîter le pas des œuvres de Jean Rollin se révèle strictement dénuée d’intérêt. La référence aux Chasses du Comte Zaroff n’est évidemment qu’un prétexte usurpé, mais Michel Lemoine tient à la filiation par le biais d’Howard Vernon, qui campe non seulement le fils du majordome du premier Zaroff, mais aussi le majordome lui-même au cours d’un flash-back (dans le film de 1932, c’est Noble Johnson qui tenait ce rôle). Mais rien ne sauve l’entreprise : entre une mise en scène atone, une musique qui vrille les nerfs et une direction d’acteurs catatonique, la projection vire rapidement au supplice. Fort heureusement, le spectateur se voit offrir une distraction de taille au moment où interviennent Francis (Robert de Laroche) et Madeleine (Martine Azencot), le couple tombé en panne de voiture près du château de Zaroff. Les acteurs sont si mauvais, leurs dialogues si insipides et les situations si ridicules que ce passage du film constitue un énorme éclat de rire assez inattendu (tant pour le public que pour le réalisateur). Madeleine et Francis finiront attachés l’un sur l’autre dans une chambre des tortures, et transpercés par des pointes acérées.

Sept femmes pour un sadique

Michel Lemoine et Homard Vernon tentent bien de relever le niveau en déclamant quelques pensées philosophiques, mais sans grand succès. Les scènes érotiques, médiocres, traînent sans faire avancer une intrigue qui, de toute évidence, n’a pas pour vocation de progresser. Ce film marque la dernière apparition de l’actrice française Joëlle Cœur. En à peine quatre ans de carrière (1972-1976), elle aura tourné dans une vingtaine de films d’horreur et érotiques aujourd’hui cultes, pour la plupart sous la direction de Jean Rollin. Elle quittera définitivement les plateaux lorsque le cinéma français glissera vers le hardcore, fraîchement légalisé à l’époque. Connu également sous le titre Sept femmes pour un sadique, le film est interdit dès sa sortie par la commission de censure. Le verdict est sans appel : « Ce film présente, sous couvert d’un appel à l’étrange et au surréel, une panoplie complète de moments de sadisme, de cruauté, d’érotisme, voire de nécrophilie, qui ne sont tempérés ni par la moindre poésie, ni par l’humour. Il ne saurait être vu que par des adultes. » Classé X en France, mais mieux accueilli à l’étranger, le film connaît une seconde vie dans les années 1980 grâce à la VHS. En 2020, il connaîtra les honneurs d’une restauration en version UHD Blu-Ray.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article