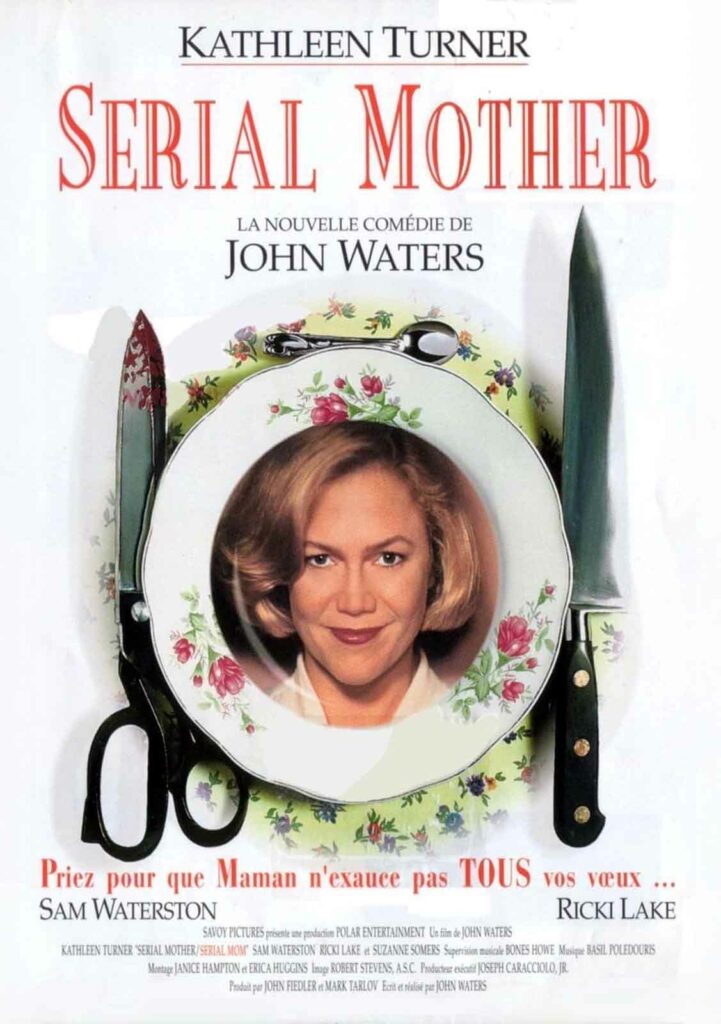

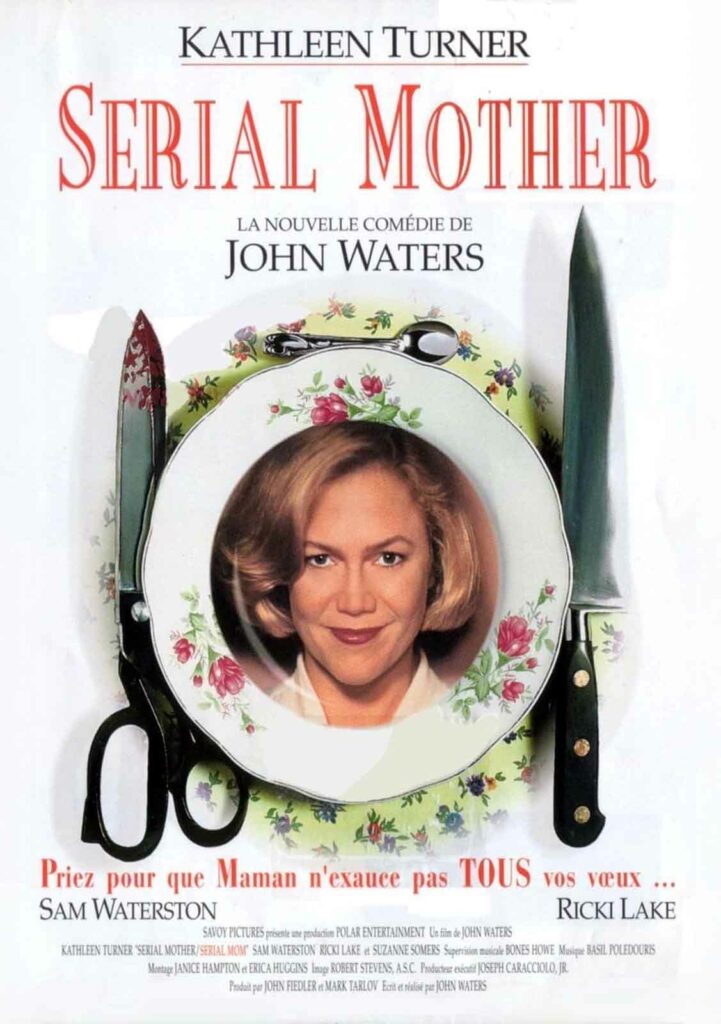

John Waters transforme Kathleen Turner en tueuse psychopathe dans cette satire grinçante de l’American Way of Life…

SERIAL MOM

1990 – USA

Réalisé par John Waters

Avec Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricki Lake, Matthew Lillard, Scott Morgan, Walt MacPherson, Justin Whalin, Patricia Dunnock, Lonnie Horsey, Mink Stole

THEMA TUEURS

Et si la mère d’une famille américaine modèle était en réalité une tueuse psychopathe ? Tel est le postulat de Serial Mother, neuvième long-métrage d’un cinéaste ayant érigé le mauvais goût et le kitsch au rang d’œuvres d’art. Même si sa filmographie est constellée de films culte (Hairspray, Polyester, Cry Baby), John Waters a souvent avoué avoir un petit penchant pour Serial Mother, peut-être parce que son exploitation à grande échelle lui permit de toucher le public le plus vaste, loin de ses premiers essais ouvertement underground. Nombreuses furent les actrices envisagées pour incarner cette meurtrière propre sur elle – Meryl Streep, Susan Sarandon, Glenn Close, Kathy Bates, Julie Andrews – avant que le rôle ne soit finalement confié à Kathleen Turner. L’ex-star d’À la poursuite du diamant vert fut en effet la seule à accepter le caractère radical et sans concession de son personnage, sans réclamer la moindre atténuation du scénario… et sans exiger non plus un cachet colossal. Car Serial Mother reste un film au budget raisonnable, estimé à environ 13 millions de dollars, tourné non pas à Hollywood mais à Baltimore, dans le Maryland, et dans sa banlieue nord immédiate, Towson.

Les Suthpin sont les membres d’une famille banlieusarde stéréotypée à peu près aussi lisse que celles des sitcoms. Le père Eugene (Sam Waterston) est dentiste, la femme Beverly (Kathleen Turner) femme au foyer, la fille Misty (Ricki Lake) accro aux beaux garçons et le fils Chip (Matthew Lillard) employé dans un vidéoclub. Tout se passe plutôt bien dans cet environnement très balisé où Beverly semble à tout prix vouloir ressembler aux mères de la télévision de la fin des années 1950. Dans cette quête de la perfection, elle ne tolère rien qui aille à l’encontre de sa sensibilité… quitte à occire tranquillement ceux qui la contrarient. Peu à peu, les preuves s’accumulent autour d’elle. Ne serait-elle pas l’auteur des appels téléphoniques obscènes qui harcèlent sa voisine et des meurtres sanglants de plusieurs personnes dans le quartier ? Beverly dédaigne ces accusations, d’un beau rire de gorge de ménagère de spot publicitaire. Mais même les membres de sa famille finissent par la soupçonner d’être une tueuse en série à tendances psychotiques…

Psychopathe Housewife

Pour se moquer des « docu-dramas » qui capitalisent sur les affaires criminelles authentiques, John Waters annonce, dans son générique d’ouverture, que « ce film est basé sur une histoire vraie » et que « le scénario s’appuie sur des témoignages devant les tribunaux, des déclarations sous serment et des centaines d’entretiens menés par les réalisateurs. » C’est totalement faux, bien sûr, mais le cinéaste s’amuse avec les codes du genre en affichant régulièrement à l’écran les jours et les heures. Ici, comme on pouvait s’y attendre, toutes les bonnes vieilles institutions en prennent pour leur grade : la justice, les médias, la police, l’église, l’école, et cette fameuse image rigide de la famille américaine « parfaite » héritée de la vision rétro et caricaturale qu’en dressaient les fifties déclinantes. Et comme chez Tim Burton, les marginaux (notamment le fils qui visionne en boucle Blood Feast, La Meurtrière diabolique et Massacre à la tronçonneuse) se révèlent finalement bien plus équilibrés que les gens « bien comme il faut ». Mais pour que la satire soit plus efficace, sans doute aurait-il fallu mieux définir la caractérisation de cette massacreuse en jupons. Tour à tour névrosée (une mouche ou une paire de chaussures blanches la rendent folle), calculatrice (elle manipule aisément son entourage pour plaider l’innocence), attachée aux valeurs à l’ancienne (l’ordre, l’harmonie, les jolies décorations, l’équilibre familial) et bizarrement ordurière (les fameux coups de fil graveleux), elle nous semble insaisissable et du coup difficile à aimer. Dommage, car l’empathie était le moteur idéal d’une telle comédie, si noire et sanglante fut-elle. Du reste, l’accueil du film fut mitigé en salle, Serial Mother n’ayant acquis ses galons de film culte qu’après coup. On appréciera tout de même la prestation désopilante de Kathleen Turner et la bande originale de Basil Poledouris qui, le temps d’une poignée de séquences, dote le film d’une saveur quasi-hitchcockienne.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article