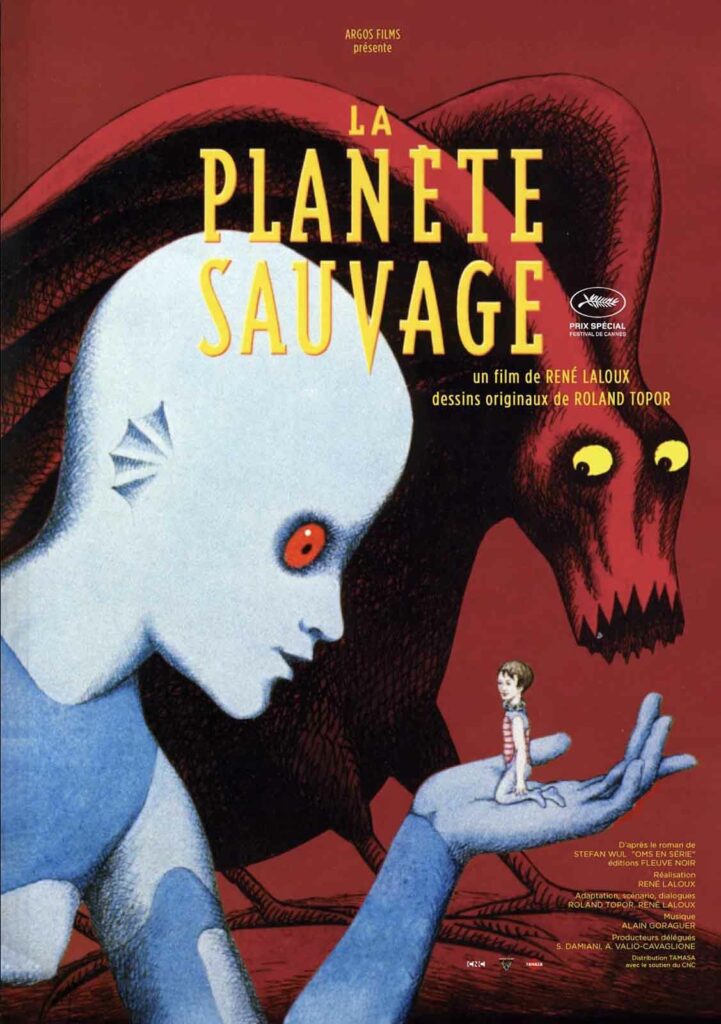

Le premier long-métrage de René Laloux nous transporte dans un monde fantastique où les humains sont des minuscules créatures…

LA PLANÈTE SAUVAGE

1973 – FRANCE

Réalisé par René Laloux

Avec les voix de Jennifer Drake, Éric Baugin, William Coryn, Jean Topart, Jean Valmont, Jeanine Forney, Sylvie Lenoir, Yves Barsacq, Gérard Hernandez

THEMA SPACE OPERA

Figure majeure de l’animation française, René Laloux s’est forgé dès les années 1960 une réputation d’artiste audacieux, capable de mêler la fantaisie visuelle à la réflexion sociale. Après des courts-métrages satiriques (Les Temps Morts, Les Escargots), il s’engage dans un projet à plus grande échelle : l’adaptation du roman de Stefan Wul, Oms en série. Ce sera son premier long-métrage, réalisé principalement en Tchécoslovaquie mais finalisé en France à la suite du bouleversement politique de 1968. La Planète sauvage est ainsi le fruit d’une coproduction européenne ambitieuse et demeure une référence incontournable dans l’histoire de la science-fiction animée. L’histoire se déroule sur Ygam, planète peuplée des Draags, des géants à la peau bleue et à la culture avancée, pour qui les Oms – des hommes minuscules – ne sont que des animaux domestiques. Dès le départ, le spectateur est confronté à un univers où l’altérité est poussée à son paroxysme : les Draags manipulent et surveillent les Oms avec une indifférence froide, tandis que ces derniers, vulnérables et ingénieux, développent progressivement une conscience et une volonté de liberté. La narration suit notamment Ter, un jeune Om adopté par une Draags qui, à mesure qu’il grandit, s’éduque grâce à un casque de transmission intellectuelle et devient capable de comprendre le monde qui l’entoure. Sa fuite et sa rencontre avec les Oms sauvages initient un processus de révolte contre les Draags…

Dès ses premières images, La Planète sauvage nous éblouit par son univers graphique unique, fruit d’une collaboration étroite entre Laloux et l’artiste Roland Topor. Ces paysages étranges où s’élèvent des palais semblables à des boutons de rose, ces forêts aux formes impossibles, ces cristaux scintillants, ces créatures hybrides qui rampent ou volent évoquent autant les œuvres primitives de Jérôme Bosch que les tableaux surréalistes de Yves Tanguy. Chez les Draags, l’apesanteur et la flottabilité deviennent métaphores de leur supériorité intellectuelle et spirituelle sur les minuscules Oms. Laloux ne se contente pas de créer un monde étranger : il le fait respirer et fonctionner selon une logique propre, au sein d’un écosystème complet. La force du film réside aussi dans la construction de sa tension narrative. La brutalité des Draags envers les Oms, la sophistication de leurs instruments de contrôle et la résistance croissante des petits humains instaurent un conflit qui dépasse le simple affrontement physique. Les Oms, en acquérant le savoir et la stratégie, finissent par rêver d’émancipation. Rien n’empêche bien sûr d’y voir une allégorie sociale et politique renvoyant à l’humanité le reflet de ses propres travers.

Vertiges

L’accent de La Planète sauvage étant clairement mis sur l’univers et la symbolique, au détriment de la psychologie individuelle, le spectateur n’y ressent sans doute pas l’empathie qu’il aurait voulue avec les protagonistes, regrettant peut-être la mise en retrait de certaines relations interpersonnelles, notamment les liens affectifs de Ter avec d’autres Oms. Mais c’est un choix pleinement assumé, Laloux et Topor préférant donner au film les dimensions d’une fable philosophique plutôt que celles d’un drame classique. Pour pleinement apprécier La Planète sauvage, un certain abandon est nécessaire, ainsi que l’oubli des conventions narratives du cinéma traditionnel. La Planète sauvage reste un jalon majeur de l’animation française et mondiale. Aujourd’hui encore, le film conserve sa puissance d’émerveillement et continue d’influencer les artistes, dans le domaine de l’animation ou non, qui cherchent à repousser les limites de la représentation du fantastique et de la science-fiction. Ici, le spectateur n’est jamais simple observateur : il devient un Om lui-même, conscient de sa petitesse face à l’inconnu et fasciné par l’infinité des possibles. D’où ce final vertigineux qui questionne la perception humaine, la relativité du temps et la notion de civilisation.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article