Un jeune homme introverti se lie d’amitié avec une horde de rats et les mue en instruments de vengeance contre ceux qui l’oppriment…

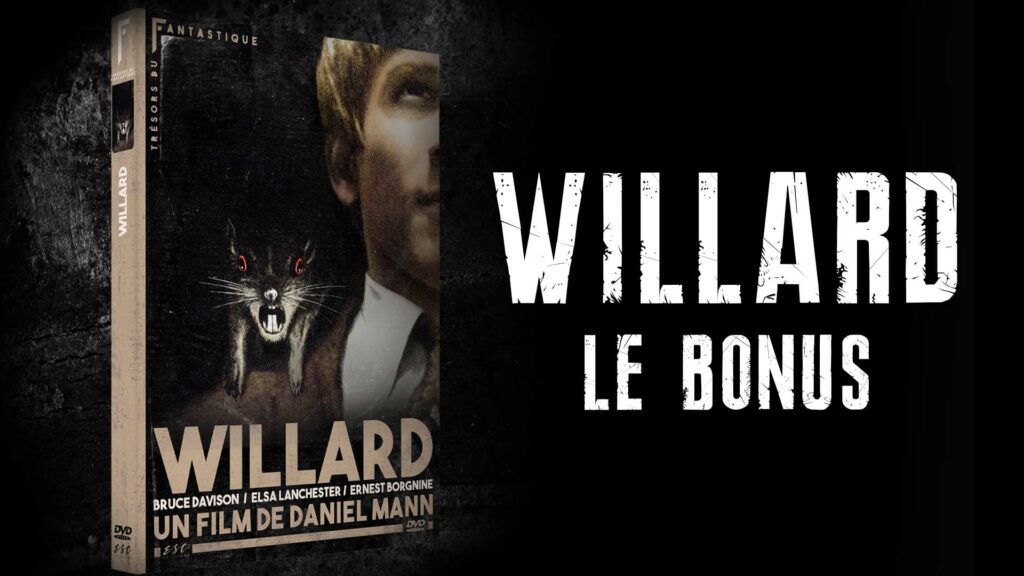

WILLARD

1971 – USA

Réalisé par Daniel Mann

Avec Bruce Davison, Ernest Borgnine, Elsa Lanchester, Sondra Locke, Michael Dante, Jody Gilbert, William Hansen, John Myhers

THEMA MAMMIFÈRES

Si les attaques animales représentent un sous-genre très codifié du cinéma d’épouvante, Willard échappe un peu aux règles établies depuis 1963 avec Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock. De fait, le long-métrage de Daniel Mann prend plus volontiers les atours d’un drame psychologique que d’un film d’horreur. Tout part d’un roman de Stephen Gilbert, « Ratman’s Notebooks », publié en 1968, dans lequel un jeune homme timide balloté entre sa vieille mère malade et son patron tyrannique utilise les rats pour se venger. Trois ans après la sortie du livre, Bing Crosby décide d’en produire une adaptation pour le cinéma. Bruce Davidson y trouve le rôle de sa vie, campant une sorte d’adolescent attardé dont la prestation gauche n’est pas sans évoquer le Norman Bates de Psychose. Sa grande maison et sa mère possessive renforcent l’analogie. Une scène précise du film évoque d’ailleurs les prémisses du slasher d’Alfred Hitchcock : le client fortuné de l’entreprise où travaille Willard qui exhibe de façon presque obscène son argent devant son patron. Un passage similaire lançait l’intrigue de Psychose, avec les conséquences sanglantes que l’on sait.

Martyrisé par son patron (Ernest Borgnine, délicieusement détestable), incompris par sa mère (Elsa Lanchester, ex-Fiancée de Frankenstein), Willard finit par se prendre d’affection pour les rats qui nichent dans le jardin. Il ne peut se résoudre à les tuer, malgré les instructions de sa mère, et préfère les laisser joyeusement gambader. Il commence même à les apprivoiser, les muant en compagnons de jeu, voire en confidents… et bientôt en instruments de vengeance. Dans Willard, les animaux agressifs ne sont donc pas traités comme des monstres venus de l’extérieur mais plutôt comme une menace interne, symbole des frustrations et des bas instincts du jeune homme qui leur demande d’agir à sa place. Les rongeurs deviennent l’expression de son côté animal, le fameux « ça » cher à la psychanalyse.

La bête qui sommeille…

Le film semble vouloir aborder en filigrane une problématique importante dans les mentalités de l’époque : le choc des générations. Lorsque tous ces visages vieillissants et fardés viennent imposer leur promiscuité au timide Willard pour lui infliger un repas d’anniversaire forcé, il nous semble presque revoir la fête que subit malgré lui Dustin Hoffman dans Le Lauréat (qui sut si bien traduire les fossés générationnels de la fin des années 60). Dans Willard, tous les adultes nous paraissent vulgaires, pleutres et geignards. Seule la jeune collègue intérimaire de Willard (Sondra Locke, future égérie de Clint Eastwood) exhale une certaine idée d’innocence et de pureté. Mais Willard reste insensible à ses battements de cils et n’a d’yeux que pour ses rats. Le film de Daniel Mann nous parle aussi de la peur qu’engendre la perte de contrôle. Car si les rats semblent redonner à Willard du pouvoir sur sa destinée (le jeune homme subissait son existence plus qu’il ne la vivait jusqu’alors), ses compagnons quadrupèdes prolifèrent à une vitesse alarmante dans sa cave, et une fois de plus la situation lui échappe. En ce sens, le drame se rapproche du mythe de l’apprenti sorcier développé avec panache dans le roman « Frankenstein » : le héros crée un monstre qui finit par se retourner contre lui. Énorme succès au moment de sa sortie, Willard relance la vogue du film d’attaques animales, dont le point d’orgue sera Les Dents de la mer en 1975.

© Gilles Penso