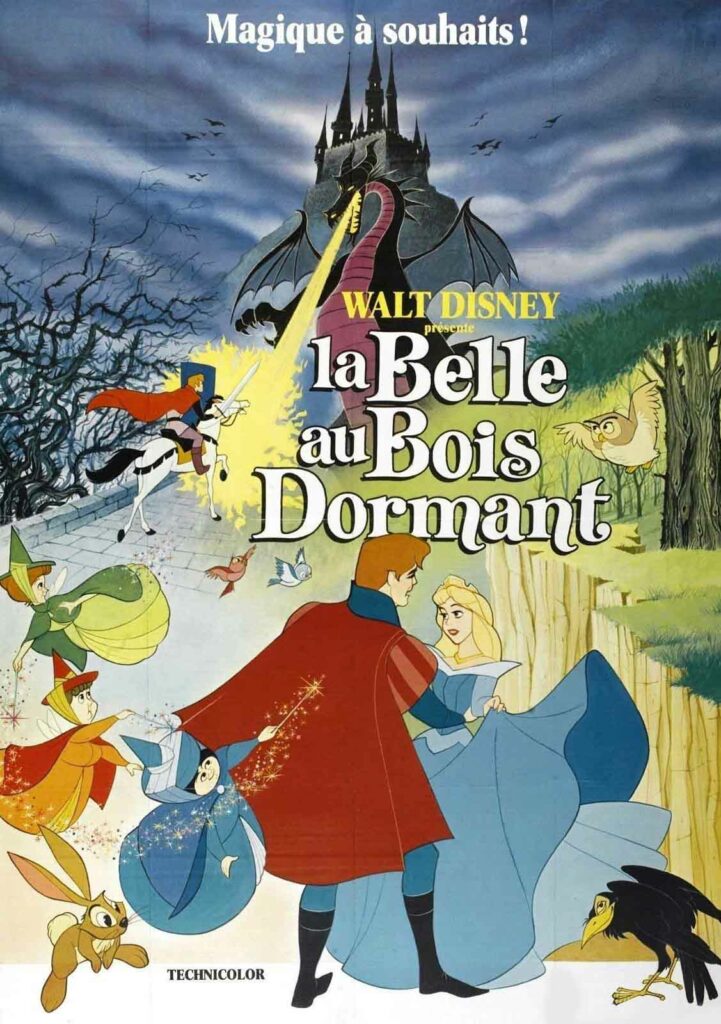

Walt Disney s’empare du fameux conte popularisé par Charles Perrault et les frères Grimm et donne naissance à la plus mémorable des super-vilaines…

SLEEPING BEAUTY

1959 – USA

Réalisé par Clyde Geronimi, Wolfgang Reitherman, Les Clark, Eric Larson

Avec les voix de Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley, Verna Felton, Barbara Luddy, Barbara Jo Allen, Taylor Holmes, Bill Thompson, Hans Conried

THEMA CONTES I SORCELLERIE ET MAGIE I DRAGONS

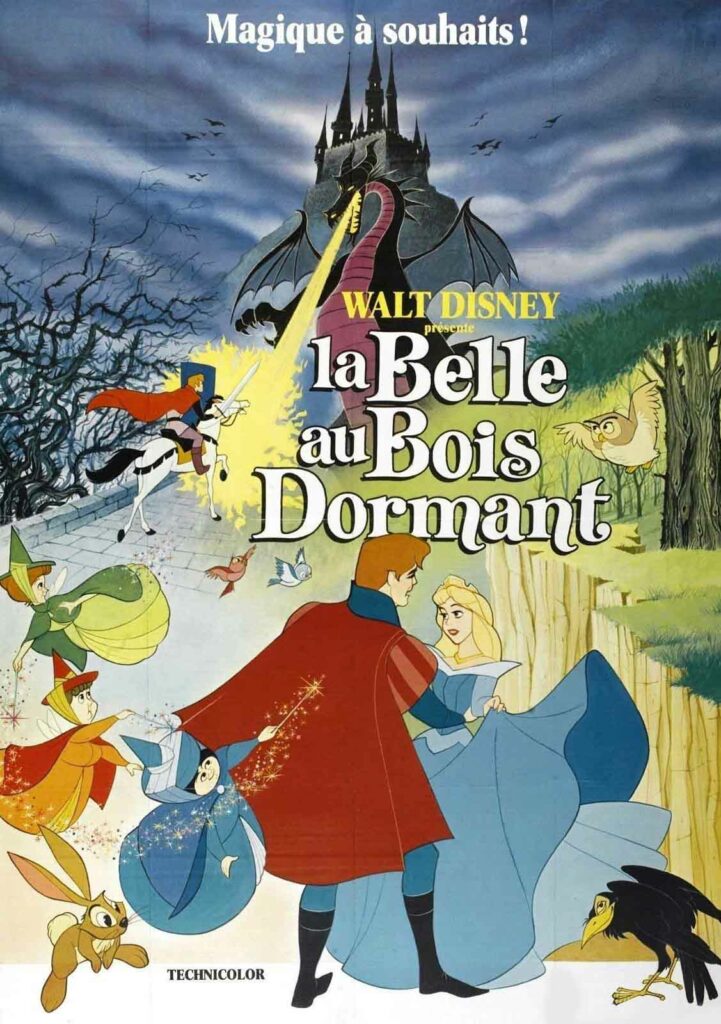

La Belle au bois dormant s’inscrit dans la lignée des grands classiques produits jusqu’alors par Disney en adaptant un conte populaire aux racines européennes, mêlant les versions de Charles Perrault et des frères Grimm. Au menu : une princesse ensorcelée, un baiser salvateur, un prince valeureux et des fées bienveillantes. Le film s’ouvre même sur un livre enluminé, comme pour créer un lien avec les premières productions du studio. Malgré ces motifs bien connus, le film se distingue par une série de choix artistiques et techniques qui en font une œuvre bien plus singulière qu’elle n’y paraît. Pour la première fois, Disney confie la direction artistique à une seule personne, Eyvind Earle, dont le style original donne au film une identité visuelle forte. Inspiré par les enluminures médiévales et les tapisseries gothiques, Earle impose des décors géométriques, stylisés, presque abstraits par moments. Cette orientation tranche nettement avec la douceur arrondie de Blanche Neige ou de Cendrillon. Le choix du format CinemaScope ajoute une contrainte supplémentaire : chaque plan doit être soigneusement composé sur un plan horizontal, et les arrière-plans, très détaillés, nécessitent parfois plus d’une semaine de travail chacun. La fabrication du film devient alors l’une des plus longues et coûteuses de l’histoire du studio.

Sur le plan narratif, le film opère également quelques changements notables. Si la princesse Aurore donne son nom au titre, elle reste étonnamment en retrait. Elle n’apparaît d’ailleurs qu’une vingtaine de minutes à l’écran et ne prononce qu’un nombre limité de répliques. En revanche, c’est le prince Philippe qui occupe une place centrale dans le dernier acte. Contrairement à ses prédécesseurs souvent passifs, il prend ici une part active dans la résolution du conflit. Au cours d’un final qui a marqué les mémoires, la sorcière Maléfique, juchée au sommet d’une tour sous un ciel orageux, s’entoure de flammes, invoque le pouvoir de l’Enfer et se met à grandir jusqu’à se transformer en immense dragon. Sa coiffe se mue en cornes, sa cape en ailes, ses yeux étincèlent, son cou s’allonge et sa grande gueule crache du feu en abondance en direction du valeureux prince qui se protège comme il peut derrière son bouclier. Acculé au-dessus d’un gouffre, notre héros parvient à planter son épée dans la poitrine écailleuse du monstre quadrupède, aidé par les trois bonnes fées (Flora, Pâquerette et Pimprenelle) qui dotent son arme d’une force magique. La bête s’effondre alors du haut du précipice et disparaît dans les ténèbres.

La chute du dragon

Outre ses nombreux morceaux de bravoure, le film s’appuie sur l’utilisation d’un matériau musical peu courant à l’époque : le ballet « La Belle au bois dormant » de Tchaïkovsky. Walt Disney décide en effet d’ancrer La Belle au bois dormant dans la tradition musicale classique, dans une démarche qui rappelle les expérimentations de Fantasia. Les airs du compositeur russe structurent donc l’ensemble du récit et lui confèrent une certaine solennité, George Bruns étant chargé de les intégrer à la bande originale. À sa sortie, le film reçoit un accueil mitigé. Le public répond présent, certes, mais les critiques ont tendance à lui reprocher un manque d’émotion en le comparant à Blanche Neige. Le coût élevé de la production (près de six millions de dollars, une somme considérable à l’époque) et les résultats jugés décevants sur le plan financier conduisent Disney à revoir ses ambitions à la baisse pour ses projets futurs. L’animation entre alors dans une période plus économique, marquée par l’usage accru du recyclage de dessins et l’arrivée de la photocopie. Depuis, La Belle au bois dormant a été réévalué comme une œuvre de transition, à la fois fidèle à l’esprit des contes traditionnels et tournée vers une forme de modernité graphique et narrative. Beaucoup le considèrent même comme l’un des plus grands classiques du genre, toutes époques confondues.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article