Au milieu des années 80, le studio Disney change brutalement de cap pour s’orienter vers un univers de fantasy sombre et inquiétant…

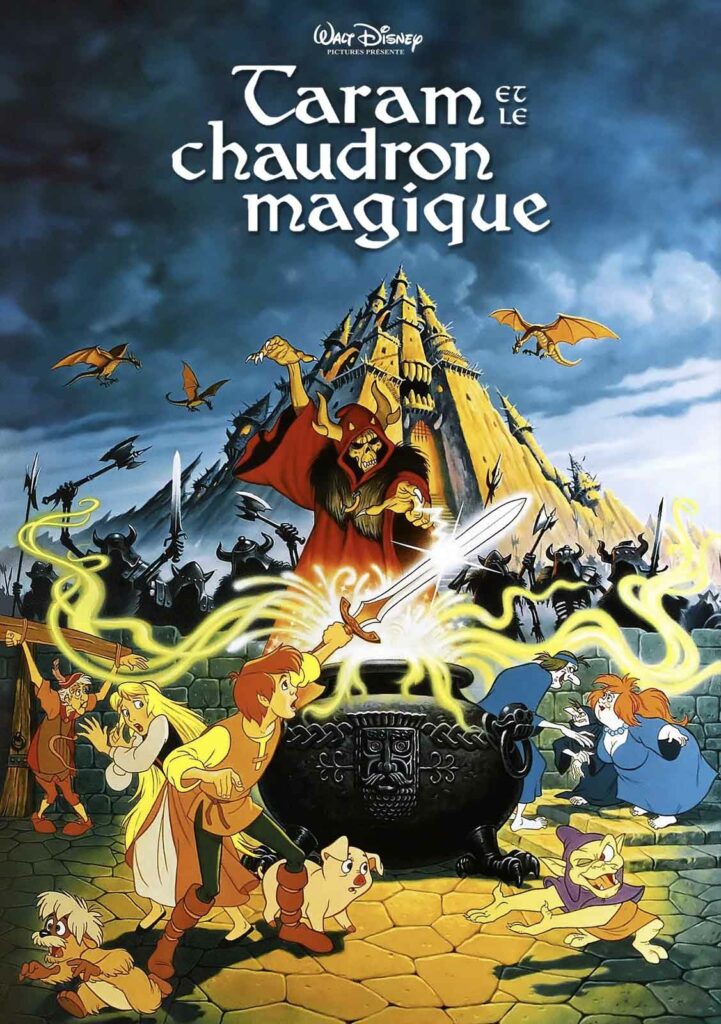

THE BLACK CAULDRON

1985 – USA

Réalisé par Ted Berman et Richard Rich

Avec les voix de Grant Bardsley, Susan Sheridan, Freddie Jones, Nigel Hawthorne, Arthur Malet, John Byner, Lindsay Rich, Brandon Call, Gregory Levinson

THEMA HEROIC-FANTASY

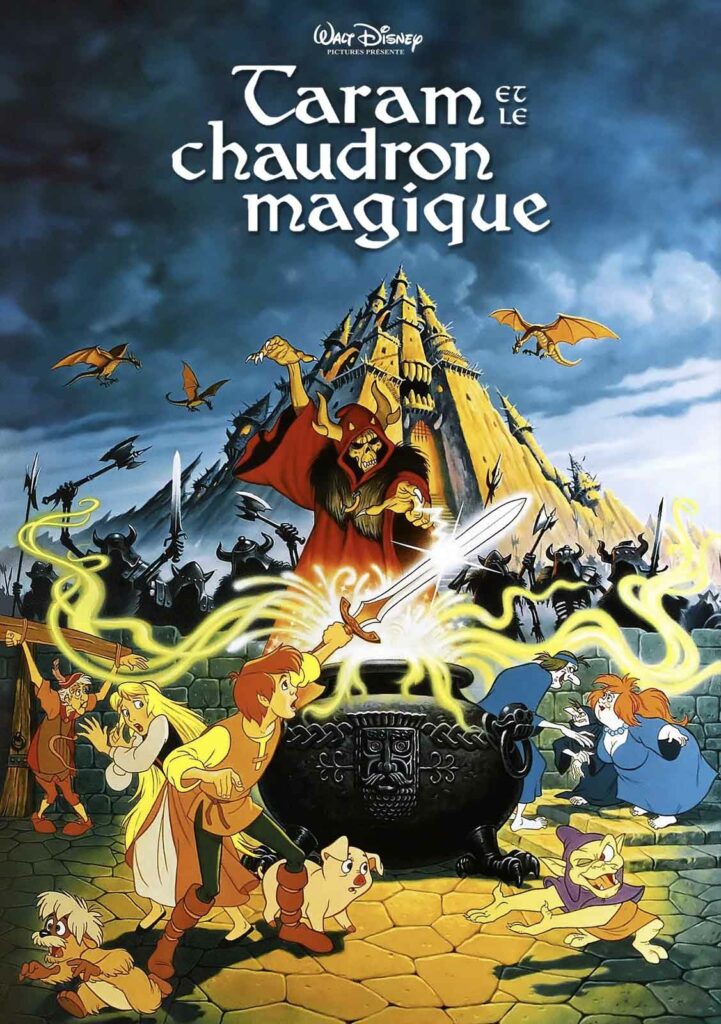

En 1985, Disney se risque à un virage osé avec Taram et le chaudron magique, adaptation des deux premiers tomes des Chroniques de Prydain de Lloyd Alexander. Ce projet d’envergure, nourri dès le début des années 70, entend propulser le studio dans l’univers de la dark fantasy. L’histoire nous plonge dans un monde crépusculaire, peuplé de sorcières, de créatures macabres et d’un chaudron maléfique capable de réveiller une armée de morts. Sur le papier, le matériau semble idéal pour renouveler la formule magique. Mais en coulisses, l’entreprise vire rapidement au cauchemar. Le développement est long, chaotique, jonché de désaccords artistiques et de changements de direction. Le style oscille entre le classicisme d’une animation à la Belle au bois dormant et des expérimentations visuelles inquiétantes, notamment celles proposées – puis écartées – par un jeune Tim Burton. Les réalisateurs se succèdent, les scénarios sont sans cesse réécrits, et le ton du film déroute jusqu’au sein même du studio. Au point qu’au moment de sa sortie, Taram est déjà le survivant d’un chantier tumultueux.

Dès les premières minutes, le film installe un cadre oppressant, dominé par la menace sourde du Seigneur des Ténèbres. Ce dernier, figure squelettique et muette, est sans doute l’un des antagonistes les plus sombres jamais créés par Disney. Son objectif : réveiller des guerriers zombies et instaurer un règne de terreur. Face à lui, Taram, jeune porcher rêvant de gloire, se lance dans une quête initiatique, accompagné d’une troupe hétéroclite : une princesse volontaire, un ménestrel maladroit et une boule de poils bavarde. Taram et le chaudron magique semble ainsi constamment tiraillé entre l’héritage des contes féeriques et l’envie d’explorer des territoires plus adultes. Ce déséquilibre se ressent dans le ton général, à la fois trop sombre pour les enfants et trop naïf pour les adultes. L’intrigue avance par à-coups, les ellipses trahissent les coupes imposées en post-production et les personnages, bien que sympathiques, manquent souvent d’épaisseur. Il faut dire que la cohérence narrative est sérieusement entamée par les censures. Une douzaine de minutes sont en effet supprimées peu avant la sortie, parmi lesquelles des scènes jugées trop violentes mais essentielles à la progression dramatique.

Un échec cuisant devenu culte

À sa sortie, Taram et le chaudron magique est un fiasco. Boudé par le public américain, il ne parvient pas à rembourser son colossal budget et met en péril le département animation du studio. Rapidement relégué aux oubliettes, il est interdit de diffusion vidéo pendant des années, comme si la maison de Mickey préférait effacer de son histoire cet opus embarrassant. Pourtant, à force d’être écarté, Taram finit par susciter la curiosité. Dans l’ombre de son échec, il acquiert un statut culte. Visuellement, le film impressionne encore, intégrant au sein de l’animation traditionnelle des incursions numériques avant-gardistes, tout en se payant une esthétique singulière presque gothique. La musique d’Elmer Bernstein, aux sonorités étranges et profondes, renforce cette atmosphère à part, qui évoque davantage Excalibur que Cendrillon. Sans doute peut-on sentir derrière l’initiative osée – pour ne pas dire « casse-gueule » – du film l’influence des travaux de Don Bluth (transfuge de chez Disney ayant initié le long-métrage Brisby et le secret de NIMH et le jeu d’arcade Dragon’s Lair), ainsi que la volonté d’attirer un public plus mature, perceptible dans plusieurs films « live » du studio à l’époque, tels que Les Yeux de la forêt, Le Dragon du lac de feu ou La Foire des ténèbres. Avec le recul, Taram s’affirme moins comme un accident de parcours que comme un jalon oublié, un moment de bascule entre l’âge d’or et le renouveau des années 90.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article