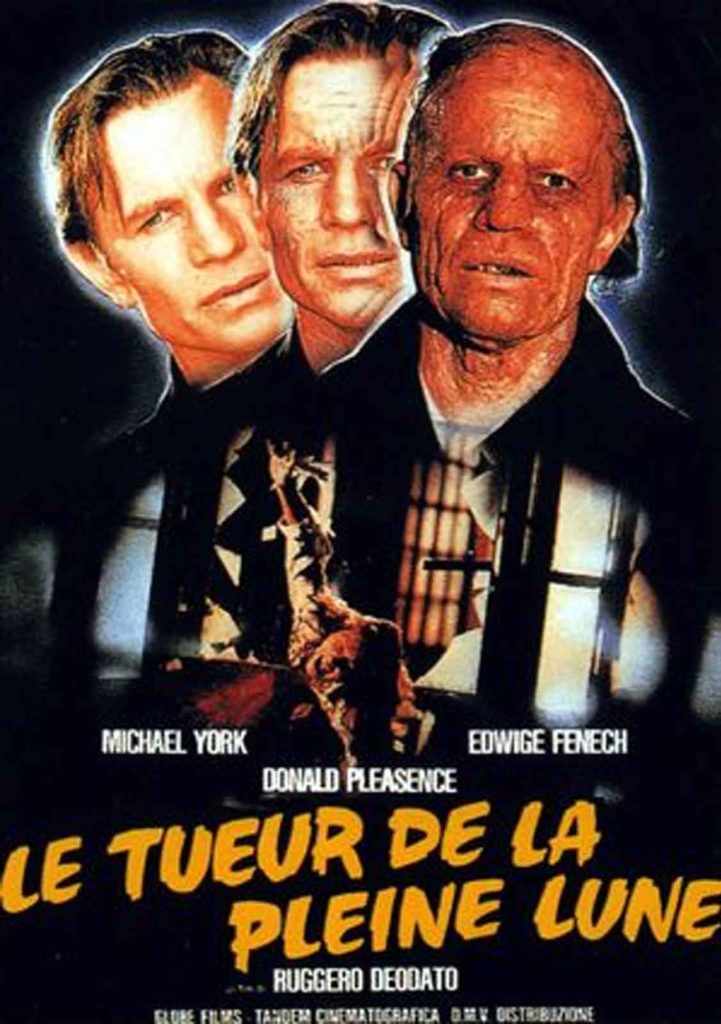

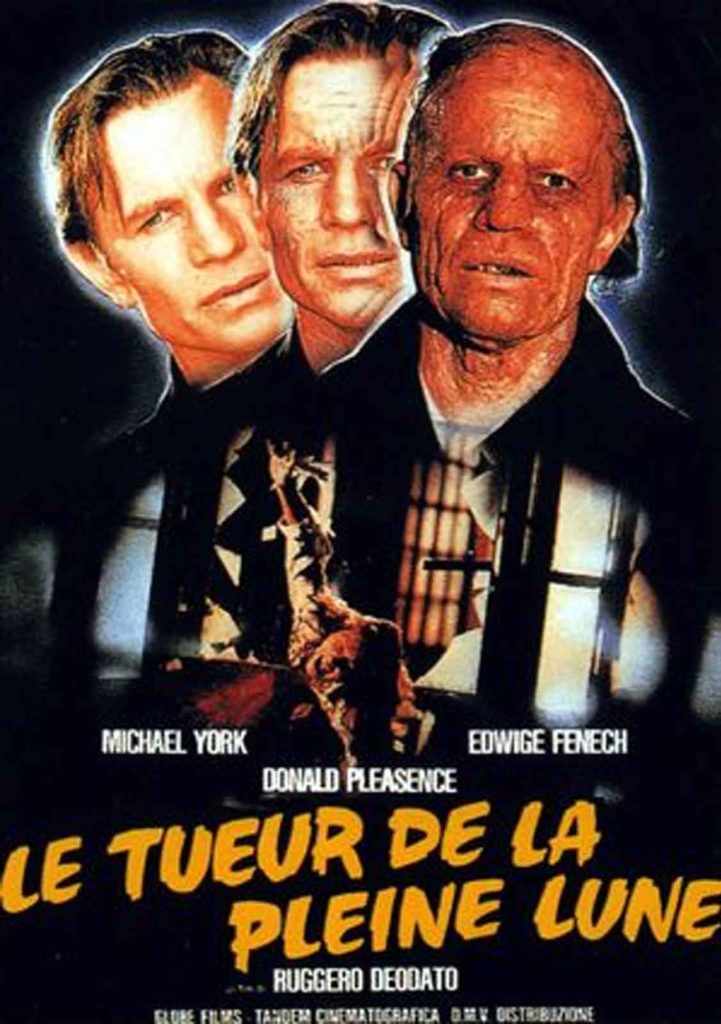

Michael York entre dans la peau d’un assassin psychopathe frappé par une maladie qui accélère son vieillissement…

UN DELITTO POCO COMUNE / PHANTOM OF DEATH

1988 – ITALIE

Réalisé par Ruggero Deodato

Avec Michael York, Edwige Fenech, Donald Pleasence, Mapi Galan, Giovanni Lombardo Radice

THEMA TUEURS

Ruggero Deodato n’est pas un inconnu dans le panthéon du cinéma de genre italien. Révélé (et controversé) avec Cannibal Holocaust, pionnier du found footage barbare, il a souvent joué les provocateurs. Avec Le Tueur de la pleine lune, il tente un virage inattendu : mélanger le thriller psychologique, le slasher à l’américaine, le drame médical et le giallo. Mais cette tentative ambitieuse intrigue plus qu’elle ne convainc. L’histoire débute comme un classique du polar à l’italienne. À Rome, le commissaire Datti (Donald Pleasence) enquête sur une série de meurtres sanglants dont les victimes sont toutes des femmes. Parmi elles, la compagne du brillant pianiste Robert Dominici (Michael York), musicien charismatique au comportement de plus en plus trouble. Très vite, le film abat ses cartes : le meurtrier n’est autre que Dominici lui-même. Atteint d’une forme rare de progéria, il vieillit à une vitesse fulgurante, chaque meurtre semblant accélérer sa décomposition physique et morale. Ce twist, révélé trop tôt dans le récit, constitue à la fois l’idée la plus audacieuse du film… et son principal talon d’Achille. En dévoilant dès le milieu de la projection l’identité du tueur, Deodato sacrifie le mystère, pourtant essentiel à l’efficacité d’un giallo ou d’un bon thriller.

À partir de là, Le Tueur de la pleine lune devient une course-poursuite peu haletante entre un criminel monstrueux en déchéance et un policier apathique. Mais tout n’est pas à jeter dans cette œuvre hybride. Le film est riche en meurtres graphiques et inventifs. L’un des plus marquants montre une jeune femme qui descend d’un train, arpente le quai d’une gare, avance près d’une porte vitrée à travers laquelle elle aperçoit l’ombre d’un homme inquiétant. Mais ce dernier n’est qu’un passant qui allume une cigarette puis est rejoint par une amie qui le transporte sur son scooter. Ouf ! Mais ce répit est de courte durée. Un couteau surgit soudain et frappe la malheureuse de plein fouet. De l’autre côté de la vitre, le spectateur ne voit que sa silhouette, tandis qu’un énorme jet de sang se met à éclabousser abondamment la vitre, qui finit par céder sous le poids de la victime ensanglantée. « Cette scène de meurtre dans la gare a été minutieusement découpée et montée pour que nous puissions maximiser son impact », nous explique Ruggero Deodato. « Elle devait être à la fois belle et effrayante. Son efficacité est augmentée par la très belle musique de Pino Donaggio. » (1) Ce souci du cadre, du montage et du crescendo horrifique rappelle que Deodato n’a pas perdu la main, même si son inspiration semble ici bridée par un scénario trop bavard et parfois invraisemblable.

Un rendez-vous manqué

L’idée d’un assassin rongé par le temps, s’attaquant à la vie comme pour conjurer sa propre décrépitude, aurait pu donner naissance à un personnage au fort potentiel tragique. Mais en lieu et place d’une figure ambivalente, Deodato opte pour un Dominici tantôt larmoyant, tantôt sadique, dont la trajectoire narrative peine à susciter l’empathie. Michael York, visage emblématique des années 70, tente de donner chair à ce monstre pathétique, mais son jeu vire trop souvent au cabotinage maladroit. Face à lui, Donald Pleasence semble réciter son rôle de vieux flic sur le retour (« Il était toujours éméché pendant le tournage, mais j’ai adoré travailler avec lui » (2), nous avoue Deodato), tandis qu’Edwige Fenech, star déclinante du giallo, hérite d’un dernier grand rôle peu valorisé. Le trio fonctionne difficilement, miné par des dialogues artificiels et une direction d’acteurs parfois absente. Le rythme erratique du film, ses ruptures de ton et sa tendance à surligner ses effets plombent une narration qui aurait gagné à être plus resserrée. On sent certes le désir de Deodato d’échapper à son étiquette de « cannibale du cinéma » pour explorer une forme plus élégante de l’horreur. Mais à trop vouloir jongler entre les influences, il finit par perdre l’équilibre et nous laisse un arrière-goût de rendez-vous manqué.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2016

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article