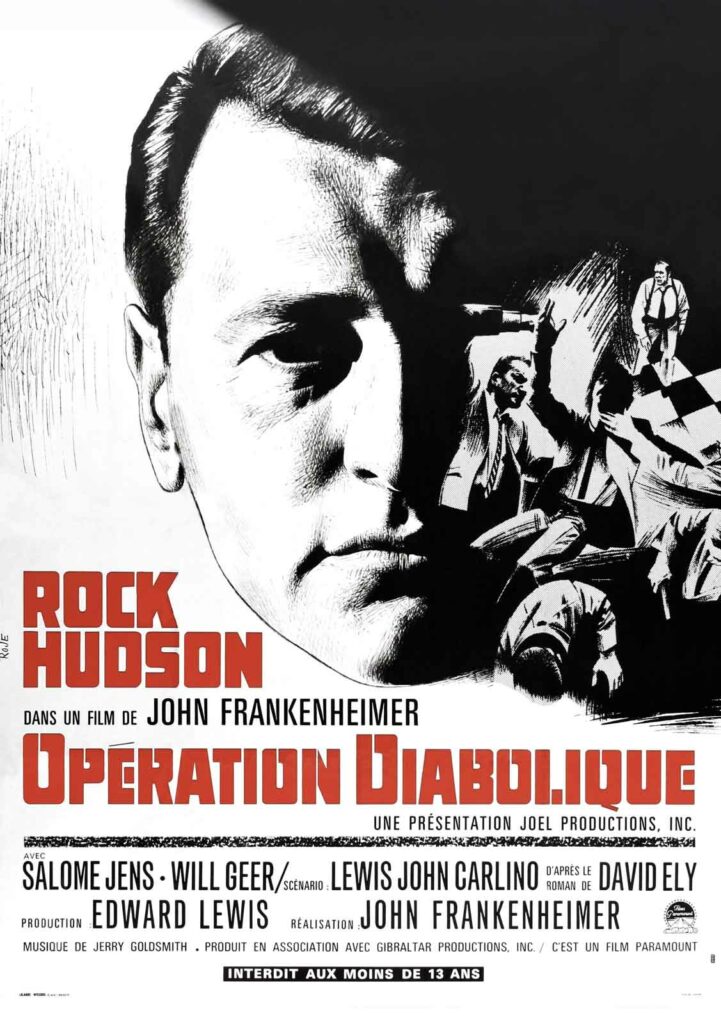

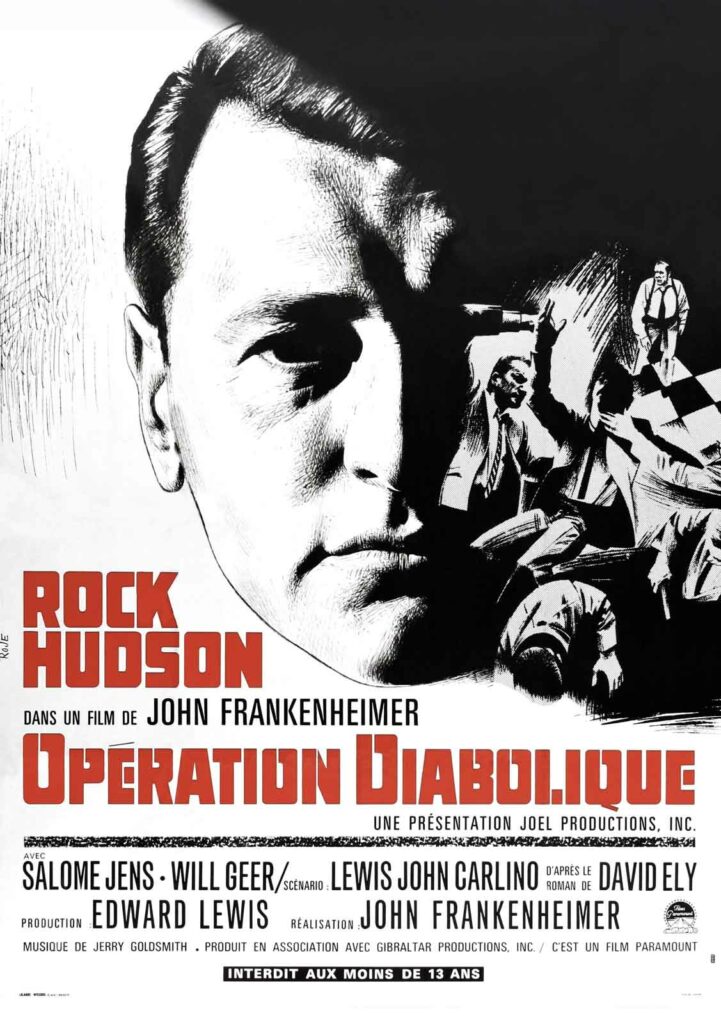

Un homme d’âge mûr, à la vie comblée mais sans saveur, accepte la proposition d’une société secrète qui lui propose de tout effacer et de recommencer…

SECONDS

1966 – USA

Réalisé par John Frankenheimer

Avec Rock Hudson, Salome Jens, John Randolph, Will Geer, Jeff Corey, Richard Anderson, Murray Hamilton, Karl Swenson

THEMA MÉDECINE EN FOLIE

Dans les méandres du cinéma américain des années 60, certains films résistent aux catégories et reviennent hanter les spectateurs longtemps après leur sortie. Opération diabolique appartient à cette famille rare d’œuvres inclassables et dérangeantes. Ce drame de science-fiction psychologique, passé relativement inaperçu lors de sa sortie, s’est lentement imposé comme une pièce maîtresse du cinéma paranoïaque post-maccarthyste, où le corps, l’identité et l’illusion de la liberté deviennent des terrains de manipulation absolue. Le récit suit Arthur Hamilton (Rock Hudson), un homme d’âge mûr, bien installé dans une existence morne et insatisfaisante malgré une réussite sociale apparente. Un jour, il reçoit un appel mystérieux d’un vieil ami qu’il croyait mort. Celui-ci lui propose une seconde vie qui s’annonce comme un renouveau complet. Intrigué, Arthur accepte de le suivre et entre dans l’engrenage d’une organisation secrète qui, moyennant la signature d’un contrat sans retour, propose à ses clients de simuler leur mort, de changer de visage et d’identité grâce à la chirurgie, puis de renaître ailleurs sous une autre forme. Arthur devient alors Tony Wilson, jeune artiste séduisant vivant dans une maison californienne de rêve. Une renaissance ? Plutôt une descente aux enfers…

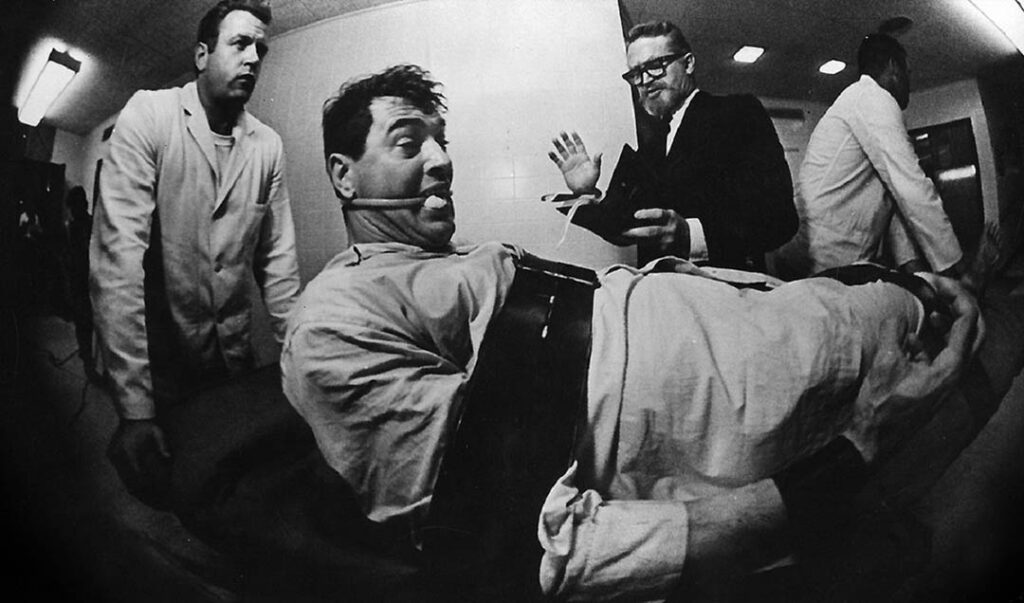

John Frankenheimer, dont la filmographie regorge de thrillers politiques mâtinés de science-fiction (Un crime dans la tête, Sept jours en mai), poursuit ici son exploration de l’aliénation contemporaine en s’attaquant frontalement au mythe américain de la réinvention. À l’instar d’un épisode hypertrophié de La Quatrième dimension, le film déploie son ambiance oppressante avec une virtuosité glaçante. La caméra du chef opérateur James Wong Howe transforme chaque plan en un piège visuel. Objectifs déformants, plongées vertigineuses, images tremblées ou embarquées sur le corps des personnages, tout contribue à faire vaciller les repères, comme si la réalité se disloquait au fil des minutes. Mais Opération diabolique est bien plus qu’un exercice de style paranoïaque. C’est aussi une œuvre profondément métaphysique qui questionne le prix de nos désirs. Qui sommes-nous vraiment, une fois libérés des contraintes sociales et familiales ? Peut-on recommencer sa vie en supprimant son passé ? Le protagoniste campé par Rock Hudson s’apprête à passer d’une prison existentielle à une autre, plus belle mais tout aussi rigide. Malgré la jeunesse retrouvée et les plaisirs soudain accessibles, le vide subsiste. La nouvelle vie qu’on lui vend n’est qu’un décor de cinéma, un fantasme sans âme.

Seconde (mal)chance

C’est d’ailleurs là l’ironie cruelle que dépeint film : ce rêve américain de la seconde chance, tant vanté, s’effondre dès lors qu’il est consommé. Dans une séquence hallucinatoire – une bacchanale où le vin coule à flots tandis que les corps s’entrechoquent dans une cuve géante – le film verse dans le cauchemar dionysiaque, révélant les pulsions enfouies que le système tente de canaliser sous des atours séduisants. Mais même cet abandon hédoniste ne parvient pas à combler le manque. L’identité de Tony Wilson se craquelle, les failles d’Arthur Hamilton remontent à la surface. Et c’est précisément en trahissant le pacte – autrement dit en avouant à des proches son ancienne vie – qu’il condamne son « nouveau moi » à l’échec. Nous ne sommes pas loin des cauchemars kafkaïens, où les personnages se retrouvent piégés dans des structures opaques, dominées par des règles qu’ils ne comprennent pas. À travers Opération diabolique, Frankenheimer capte aussi les tensions souterraines d’une Amérique en pleine mutation, marquée par la guerre du Viêt Nam, les mouvements civiques et les désillusions de l’ère post-Eisenhower. À sa sortie, le film est un échec commercial. Sans doute trop étrange, trop pessimiste et trop en avance sur son temps. Aujourd’hui, il est redécouvert comme un chef-d’œuvre incontournable, une œuvre charnière entre la science-fiction introspective des années 60 et les cauchemars psychologiques des années 70.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article