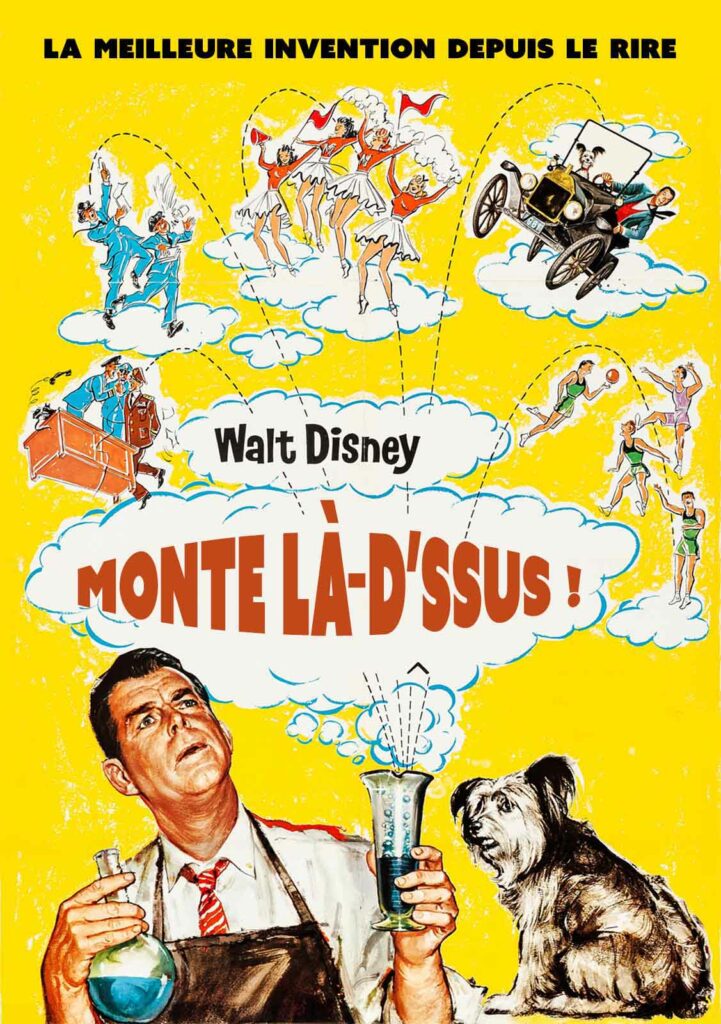

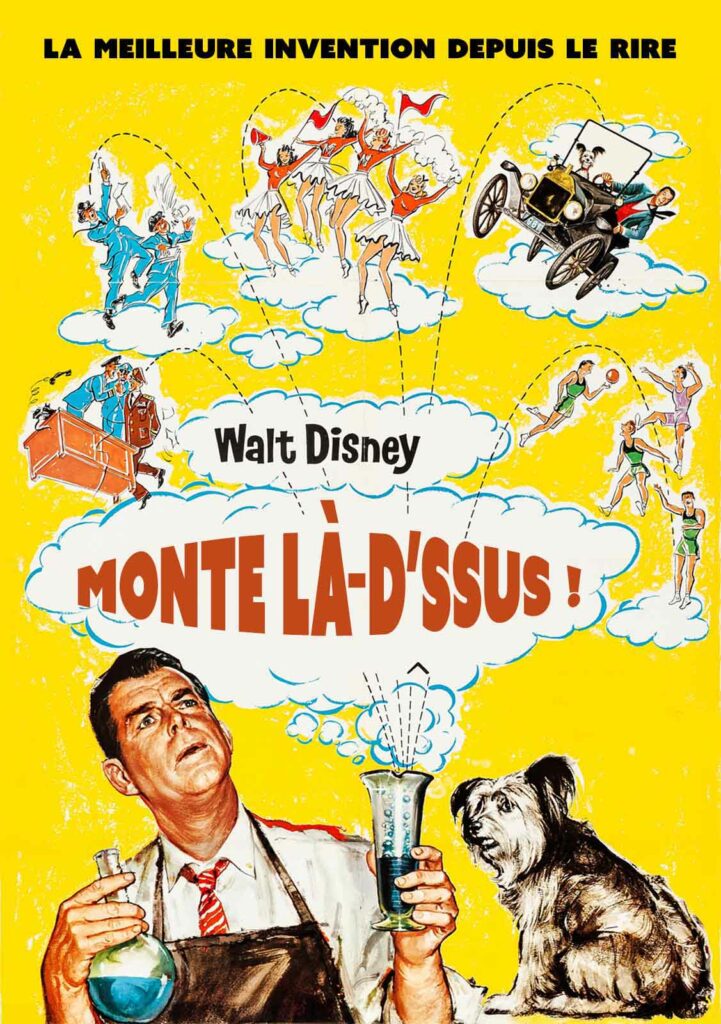

Un scientifique farfelu et tête en l’air invente une matière gélatineuse capable de briser les lois de la pesanteur…

THE ABSENT-MINDED PROFESSOR

1961 – USA

Réalisé par Robert Stevenson

Avec Fred MacMurray, Nancy Olson, Keenan Wynn, Tommy Kirk, Leon Ames, Elliott Reid, Edward Andrews, David Lewis, Jack Mullaney, Belle Montrose, Wally Brown

THEMA BLOB

Quelques années avant de signer Mary Poppins et L’Apprentie Sorcière, Robert Stevenson réalise sous la houlette de Walt Disney une comédie de science-fiction au titre français pour le moins étrange : Monte là-d’ssus (« traduction » aberrante de The Absent-Minded Professor, autrement dit « Le professeur distrait »). Il s’agit du vingt-quatrième film en prises de vues réelles produit par le studio, et son origine remonte à la nouvelle A Situation of Gravity, publiée en mai 1943 par Samuel W. Taylor dans Liberty. L’idée du film ne se concrétise cependant qu’après une rencontre bien réelle entre Disney et la science. Dans les années 1950, au Pavillon international des sciences de l’Exposition universelle de Bruxelles, Walt assiste aux démonstrations spectaculaires du professeur de chimie de Princeton Hubert Alyea, surnommé « Dr Boom » par les observateurs russes à cause de ses expériences explosives et impressionnantes. Fasciné par le charisme et l’énergie du scientifique, Disney l’invite en Californie pour reproduire ses expériences devant l’acteur Fred MacMurray (Assurance sur la mort, Ouragan sur le Caine, La Garçonnière). Ce dernier, choisi pour être la tête d’affiche du film, s’inspire des gestes, des mimiques et de l’enthousiasme contagieux d’Alyea pour créer son personnage de savant excentrique.

MacMurray entre donc dans la peau du très distrait professeur Brainard, tellement obnubilé par ses recherches qu’il a déjà raté trois fois son propre mariage. La plupart de ses expériences chimiques se soldent par des explosions tonitruantes, non seulement dans son propre laboratoire mais aussi dans l’école où il enseigne. Suite à l’une de ces nombreuses déflagrations, il met au point accidentellement une matière malléable qui crée sa propre énergie et se soustrait aux lois de la gravité. Fasciné, il la baptise « flubber » (contraction de « flying rubber », c’est-à-dire « caoutchouc volant »). Sa fiancée Betsy (Nancy Olson) est évidemment furieuse d’avoir une fois de plus été laissée en plan dans sa robe de mariée, au milieu de tous ses invités, et se réfugie à contrecœur dans les bras de son prétendant Shelby (Elliot Reid). Un malheur n’arrivant jamais seul, le campus de Medfield, où travaillent Brainard et Betsy, menace de fermer ses portes, faute de financement. Confiant, notre scientifique exalté est persuadé que le flubber va permettre de résoudre tous les problèmes… mais il est bien le seul.

Le savant flou

Vétéran des écrans depuis la fin des années 1920, Fred MacMurray n’est pas exactement un jeune premier lorsqu’il tient la vedette de Monte là-d’ssus, surtout face à sa fiancée dans le film, qui est de vingt ans sa cadette et pourrait presque jouer sa fille. Mais il faut reconnaître que la défroque du savant totalement perdu dans ses réflexions, dont chaque explication floue et nébuleuse l’isole du reste du monde, lui va comme un gant. Seul son chien Charlie semble du reste l’écouter d’une oreille distraite. Pour se conformer aux folies du scénario, les effets spéciaux supervisés par Robert A. Mattey et Eustace Lycett déploient tout l’arsenal disponible, des incrustations aux objets suspendus par des fils en passant par les éléments en dessin animé, les rétro-projections, les cascadeurs portant des harnais et les maquettes. Le film ne manque donc pas de morceaux de bravoure, notamment le match de basket d’anthologie où les joueurs sont en apesanteur, l’interminable bondissement du cupide Hawk (Keenan Wynn) qui se transforme en attraction locale et bien sûr les nombreuses envolées de la Ford T du professeur, annonciatrices des séquences emblématiques de Chitty Chitty Bang Bang. Plusieurs idées de mise en scène originale se mêlent à la fête, comme cette caméra subjective qui bondit à plusieurs reprises du sol vers le ciel, encore ou ce plan que Steven Spielberg semble avoir fidèlement repris dans Rencontres du troisième type : la voiture de Brainard qui s’envole derrière celle de son rival, vue à travers la plage arrière. Gros succès au box-office, Monte là-d’ssus aura droit à une suite en 1963, Après lui, le déluge, et à un remake en 1997, Flubber.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article