Un hommage somptueux au cinéma d’espionnage des années 60, dans lequel l’illusion et la réalité s’entremêlent jusqu’au vertige…

REFLET DANS UN DIAMANT MORT

2025 – FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / ITALIE

Réalisé par Hélène Cattet et Bruno Forzani

Avec Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen, Céline Camara, Kezia Quintal, Sylvia Camarda, Sophie Mousel

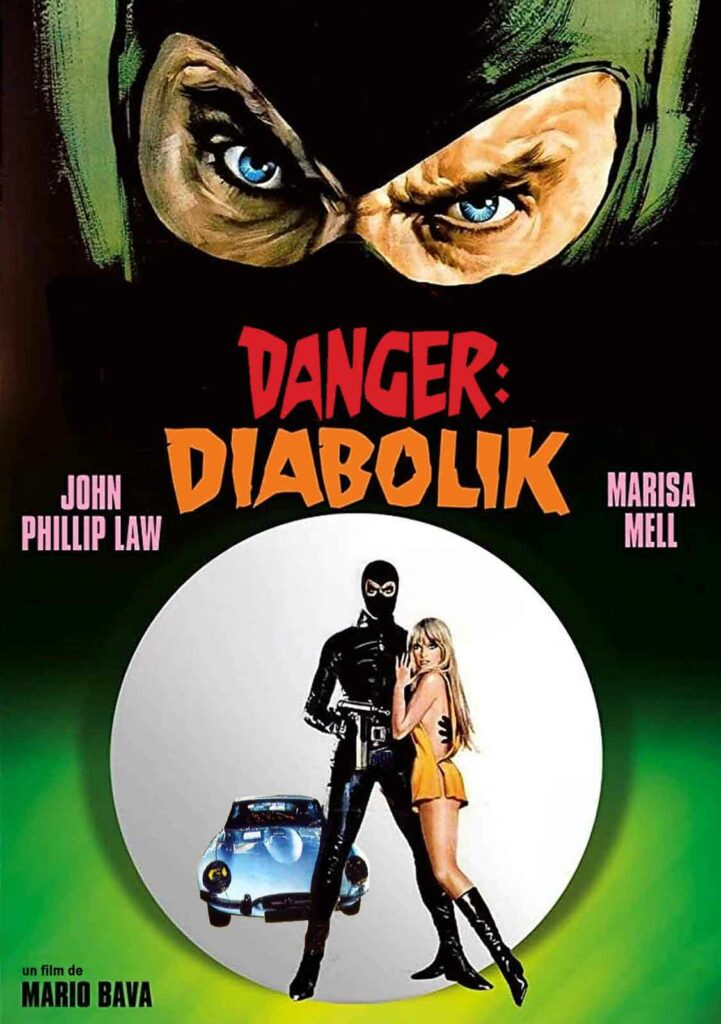

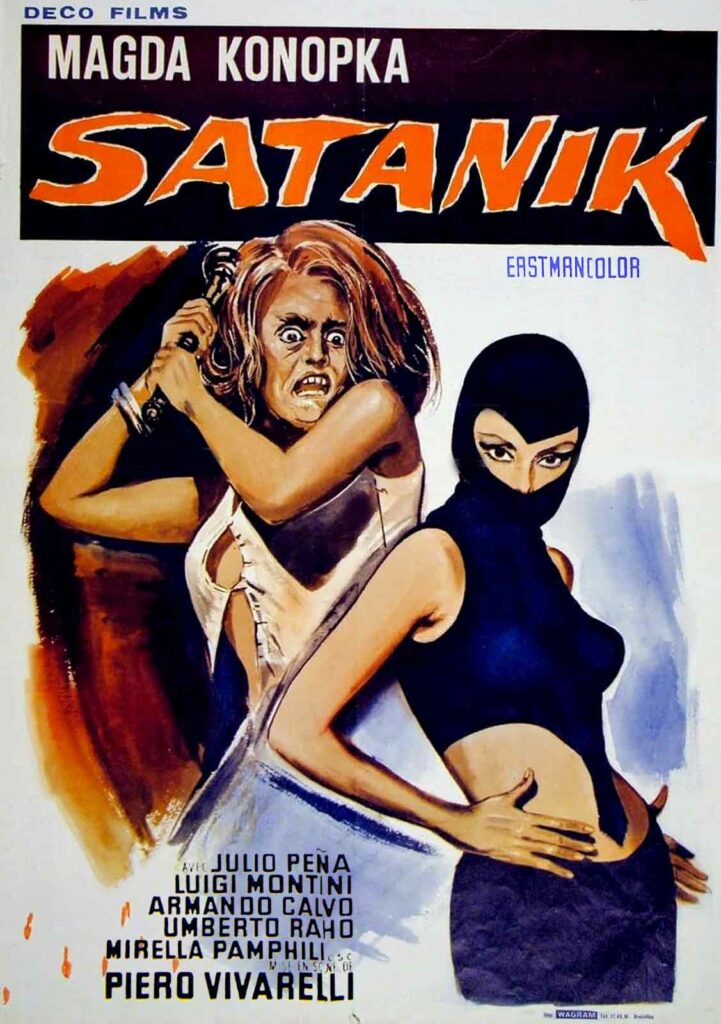

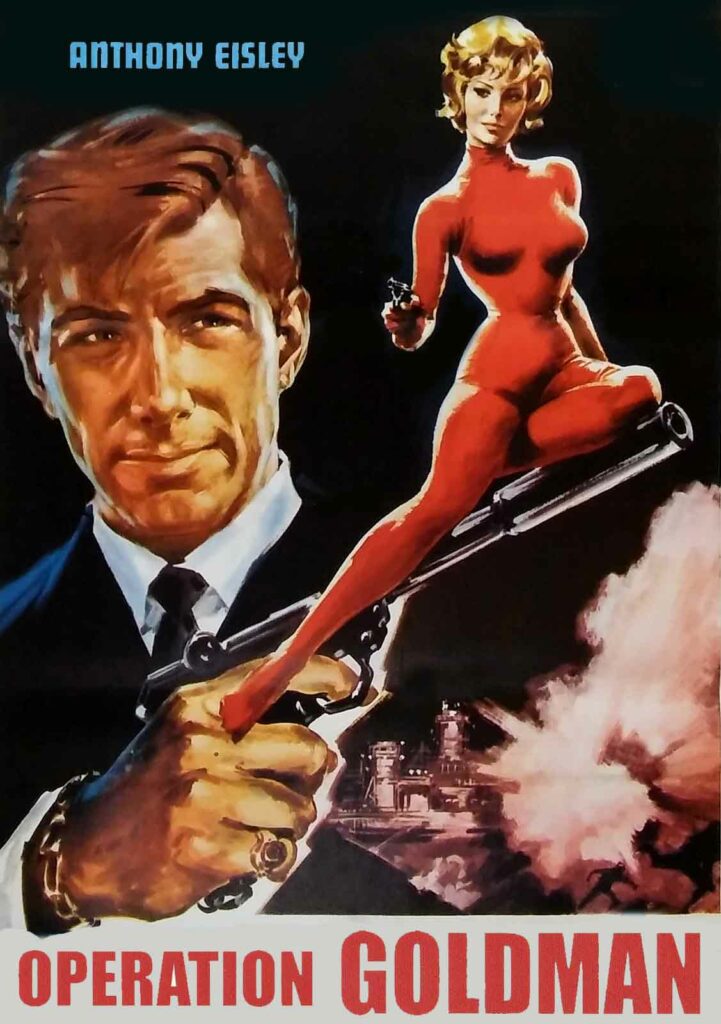

Le premier contact du spectateur avec Reflet dans un diamant mort, c’est un magnifique poster de Gilles Vranckx qui convoque l’imagerie de Danger Diabolik, Fantomas, Judex, Satanik, Les Tueuses en collant noir, bref tout un pan du cinéma d’exploitation européen des années 60, inspiration explicite et assumée du quatrième long-métrage d’ Hélène Cattet et Bruno Forzani. Après le giallo et le western, les duettistes se laissent donc cette fois-ci guider par un autre type de cinéma, bâtissant leur intrigue autour d’une histoire d’espionnage. L’agent secret John D., incarné par l’acteur belge Yannick Reinier, évoque bien sûr le James Bond des débuts mais aussi et surtout ses nombreux imitateurs italiens, allemands et français, au sein de ce qu’on a coutume d’appeler l’« Eurospy ». Face à ce héros archétypal, une super-vilaine masquée, Serpentik, semble tout droit sortie des pages d’un fumetti – ces bandes dessinées pulp italiennes publiées à la chaîne. Le choix de Fabio Testi pour incarner la version vieillie de John D. n’a rien d’anodin. Ancien cowboy de westerns spaghetti, héros de polars italiens et même Zorro à ses heures, il joue ici un ancien homme d’action prisonnier de ses propres souvenirs. « Comme il a également tourné avec De Sica, avec Zulawski et même Chabrol, il nous permettait de faire le lien et de créer une alchimie entre deux types de cinéma, d’un côté l’Eurospy et de l’autre Mort à Venise », explique Bruno Forzani. « Donc, par rapport à la mise en abyme et à ce portrait de personnage, il était parfait. » (1)

Reflet dans un diamant mort s’ouvre sur un générique de fin, comme si nous arrivions au terme d’une aventure de l’agent secret. Le film pose d’emblée une question inattendue : que se passe-t-il après ? Que devient l’espion séducteur, glamour et sûr de lui, une fois la mission accomplie ? Assis sur la terrasse d’un hôtel de la Côte d’Azur, face à la mer, John D. a vieilli. Lorsque son regard croise la silhouette d’une jeune femme qui se baigne, sa mémoire s’anime. Mais s’agit-il de véritables flash-backs ou d’une vision fantasmée de sa propre jeunesse ? Difficile de le savoir, dans la mesure où le film va s’efforcer d’opposer le réel et l’illusion tout au long de son récit fragmenté, laissant aux spectateurs la possibilité de reconstituer les pièces du puzzle à leur guise. « Nous avons remarqué qu’il y a souvent dans nos films un effacement des frontières entre le réel et le non-réel, qu’il s’agisse de la folie, du rêve ou de l’imaginaire », dit Hélène Cattet. « Et cet effacement de frontière entre le vrai et le faux est peut-être encore plus fort dans Reflet dans un diamant mort que dans les précédents » (2).

Danger : Serpentik

Pour se conformer aux films qui l’inspirent, Reflet dans un diamant mort déploie toute une galerie de gadgets tous plus délirants et excessifs les uns que les autres : une bague qui agit comme un rayon X mais aussi comme une arme destructrice, une robe dont les lamelles métalliques se muent en caméras ou en projectiles acérés, un talon-couteau, des cheveux-hameçons, des ongles-poignards, une bague empoisonnée… Et le fin du fin : une série de masques qui permettent à la redoutable Serpentik de changer sans cesse de visage, hommage exubérant à Fantomas et Mission impossible. Dans ce film-concept, l’abstraction prend corps et les images métaphoriques se mêlent à la réalité, jusqu’au vertige. En ce domaine, la scène du casino, dans laquelle une espionne piégée se retrouve minuscule au milieu d’un tapis de jeu, est un véritable morceau d’anthologie. Cette œuvre insolite pousse la recherche esthétique jusqu’à ce que le spectateur ne sache plus ce qu’il voit. Du sang ou des jets de diamants ? De la peau qui se déchire ou du plastique qu’on déchiquète ? La bande son, extrêmement minutieuse comme toujours, participe au trouble. Chaque frottement, chaque respiration, chaque grincement prend des proportions extrêmes. Le temps et l’espace se dilatent, se mélangent, se confondent, nous laissant en fin de métrage comme hypnotisés. Pas certains d’avoir tout compris, certes, mais persuadés d’avoir vécu une expérience unique, de celles qui donnent envie de continuer à s’immerger encore et encore dans les salles de cinéma.

(1) et (2) Extraits d’une interview parue dans Le Rayon Vert en avril 2025

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article