Dans cette œuvre phare du cinéma de SF russe, les fantasmes, les souvenirs et les hallucinations prennent corps aux confins de l’univers…

SOLARIS

1972 – RUSSIE

Réalisé par Andreï Tarkovsky

Avec Donatas Banionis, Natalya Bondarchuk, Jüri Järvet, Vladislav Dvorzhetskiy, Nikolay Grinko, Anatoliy Soloitsyn, Olga Barnet, Vitalij Kerdimun, Olga Kizilova

THEMA SPACE OPERA

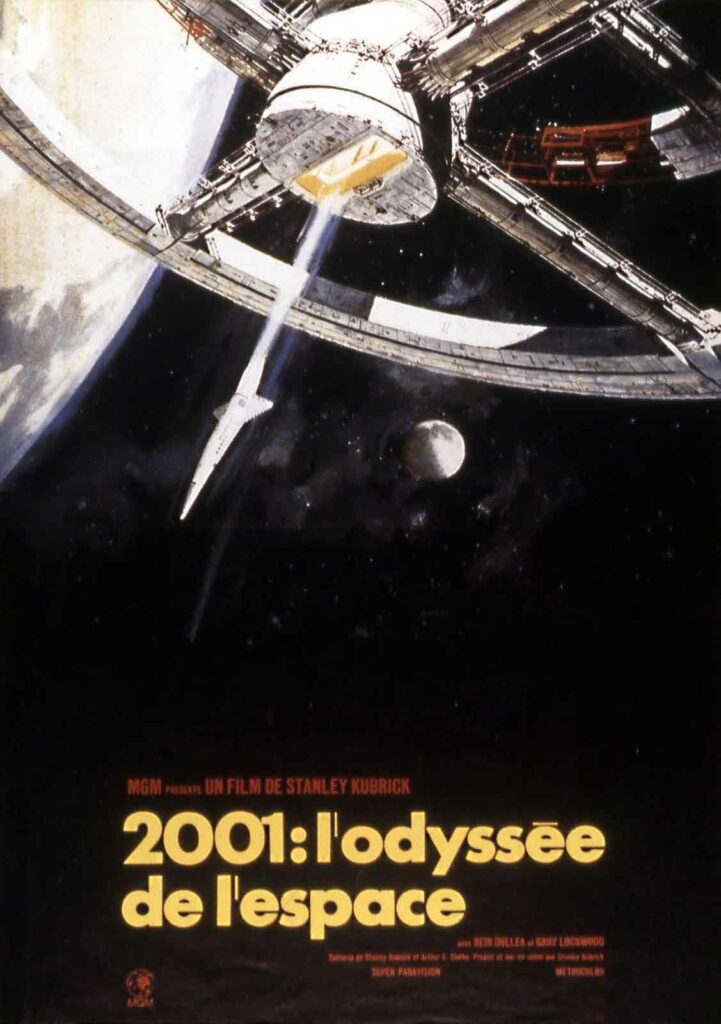

Parfois considéré comme la réponse soviétique à 2001, l’Odyssée de l’espace, Solaris est un space opera d’un genre singulier aux atours métaphysiques, psychanalytiques, presque mystiques. Adapté du roman de Stanislas Lem publié en 1961, le film d’Andreï Tarkovsky nous offre une plongée vertigineuse dans les abysses de la conscience humaine. Nous y apprenons que depuis de longues années, les scientifiques tentent en vain de comprendre la nature de la planète Solaris, plus précisément de percer le secret de son étrange océan dont les mouvements défient toute logique physique. Avant son départ en mission, Kris Kelvin, psychologue de formation, visionne le témoignage troublant de Berton, un ancien pilote de reconnaissance. Fort de onze missions spatiales, Berton n’a rien d’un novice. Pourtant, son survol de Solaris l’a bouleversé à jamais. Ce qu’il décrit dépasse l’entendement : des bouillonnements visqueux, un jardin pétrifié, un enfant géant de quatre mètres… Autant de visions que sa caméra de bord n’a pas su enregistrer. Sur la pellicule, seuls apparaissent des nuages. La commission d’enquête tranche alors en ces termes : « Le contenu du témoignage de Berton constitue en lui-même un complexe hallucinatoire, dû à l’influence de l’atmosphère de la planète, qui a aussi provoqué l’excitation des zones associées du cortex cervical. » Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Une théorie persiste, dérangeante mais fascinante : et si cet océan n’était autre qu’un gigantesque cerveau doté d’une conscience propre ?

Tarkovsky construit une atmosphère étrange à partir des choses les plus banales. Pendant près de cinq minutes, il nous fait suivre le trajet en voiture de Berton et de son fils à travers la ville. Rien ici ne semble futuriste. Les véhicules sont typiques des années 70, et pourtant, la bande-son électronique, saturée de bourdonnements et de sons inquiétants, installe un climat quasi irréel, comme si l’on dérivait à bord d’un vaisseau spatial. Le temps s’étire, déraille, prolongeant peut-être l’écho psychique du voyage interstellaire vécu par le cosmonaute. Kelvin, de son côté, embarque pour la station orbitale en orbite autour de Solaris, avec pour mission d’évaluer la situation et, s’il le faut, de mettre fin aux recherches. Mais à son arrivée, il découvre un environnement déserté et oppressant. Le docteur Snaut semble au bord de la crise de nerfs, Guibarian s’est suicidé, et Sartorius tient des propos incohérents. Très vite, Kelvin est lui aussi en proie à d’étranges apparitions : un nain rôde dans le laboratoire de Sartorius, une jeune fille surgit dans les couloirs… Puis Khari, une femme qu’il a aimée et qui s’est suicidée dix ans auparavant, réapparaît dans sa cabine, bien vivante. On pense alors à Journey to the 7th Planet de Sidney Pink, qui traitait au sujet similaire – des souvenirs matérialisés par une entité extraterrestre – mais sur un mode nettement plus « pulp ».

L’océan de l’espace

Au bout d’une heure et quart, un carton annonce le basculement vers la deuxième partie du film. Kelvin décide de renvoyer Khari dans l’espace à bord d’une capsule. Peu après, Snaut lui révèle l’origine probable des apparitions : tout aurait commencé lorsque les scientifiques ont bombardé l’océan de Solaris avec des radiations. « L’océan semble avoir réagi en sondant nos cerveaux pour en extraire des souvenirs », explique-t-il. Sauf que ces souvenirs ne sont pas de simples hallucinations, puisqu’iils se matérialisent et deviennent tangibles. Non seulement tout le monde peut les voir, mais ils saignent, souffrent et se régénèrent d’eux-mêmes. Les décors du film, somptueux, évoquent ceux de 2001, l’Odyssée de l’espace, tandis que la bande-son électronique, expérimentale et souvent dissonante, ponctuée de variations du Prélude en fa mineur de Bach, enveloppe le film d’un voile mystique. Si les effets visuels sont impressionnants, ils restent volontairement discrets. La station spatiale n’apparaît que par bribes, la scène en apesanteur est brève. Seules les visions de l’océan de Solaris s’étirent longuement, frôlant l’abstraction pure. L’épilogue, saisissant, achève de brouiller les repères. Kelvin semble revenir à la réalité, sur Terre, parmi les siens, mais cette réalité est elle-même enchâssée dans l’océan de Solaris, comme une île perdue au milieu du tourbillon. En 2002, Steven Soderbergh signera un remake américain de Solaris, produit par James Cameron.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article