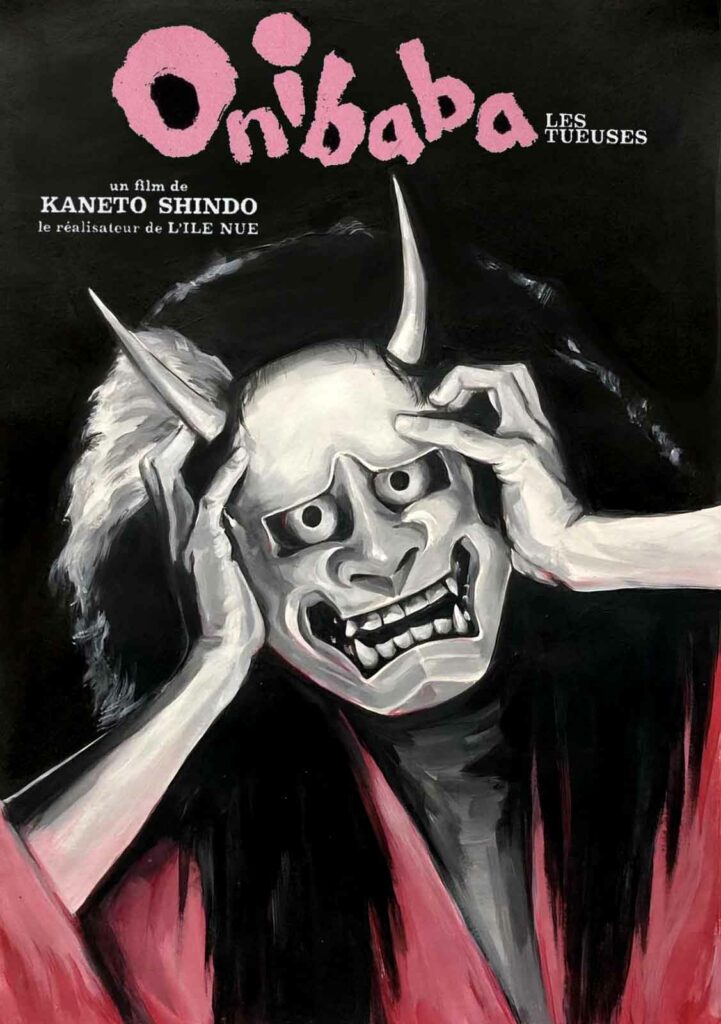

Pour survivre en pleine période de guerres civiles, deux femmes réfugiées dans un marais envahi de roseaux assassinent les soldats blessés…

ONIBABA

1964 – JAPON

Réalisé par Kaneto Shindô

Avec Nobuko Otawa, Jitsuko Yoshimura, Kei Satô, Jûkichi Uno, Taji Tonoyama, Someshô Matsumoto, Kentarô Kaji, Hosui Araya, Fudeko Tanaka, Michinori Yoshida

THEMA TUEURS

Avec Onibaba, Kaneto Shindô frappe un grand coup en conjuguant l’âpreté d’un drame réaliste avec les spectres du fantastique japonais traditionnel. Tourné en 1964, ce film en noir et blanc continue de hanter les esprits par sa force plastique, sa charge symbolique et sa tension palpable. En s’éloignant de l’humanisme dépouillé de L’Île nue, son chef-d’œuvre muet de 1960, Shindô explore ici des territoires plus sombres, où l’horreur n’est jamais tout à fait surnaturelle, et où l’enfer n’est pas une abstraction mais une condition humaine. Le cadre est aussi brut que la situation : pendant les guerres civiles du XIVe siècle, une vieille femme et sa belle-fille survivent dans une plaine marécageuse infestée de roseaux géants, isolées du monde et de toute trace de civilisation. Elles ont trouvé un moyen radical de subsister : tuer les soldats perdus qui s’approchent trop près, jeter leurs corps dans une fosse, et échanger leur armure contre du millet. Cette routine sanglante est perturbée par l’arrivée d’un déserteur, Hachi. Le désir s’installe entre elle et la jeune femme. Sa belle-mère, par jalousie ou peur d’être abandonnée, bascule alors dans une violence plus insidieuse…

Onibaba est d’abord un film de pulsions primaires – principalement sexuelles et alimentaires. La nature elle-même semble complice des actes du duo assassin. L’espace est structuré par les roseaux, véritables murs mouvants, à la fois refuge, piège et labyrinthe. Shindô en tire un découpage hypnotique, où la répétition des plans – courses dans les herbes, gestes du quotidien, ébats nocturnes – imprime une rythmique presque rituelle. La caméra épouse les pulsations du paysage, enserrant les corps comme pour mieux les soumettre à une nature dévorante. La photographie de Kiyomi Kuroda magnifie cette claustrophobie en plein air. Les contrastes marqués, les jeux d’ombres portées, les visages burinés à la lueur des torches évoquent autant l’expressionnisme allemand que le réalisme poétique japonais. L’environnement semble constamment en alerte, prêt à se refermer sur ses habitants. Si Onibaba ne met en scène aucun champ de bataille, il en capte tous les effets collatéraux, en particulier la désolation, la famine et l’effondrement moral.

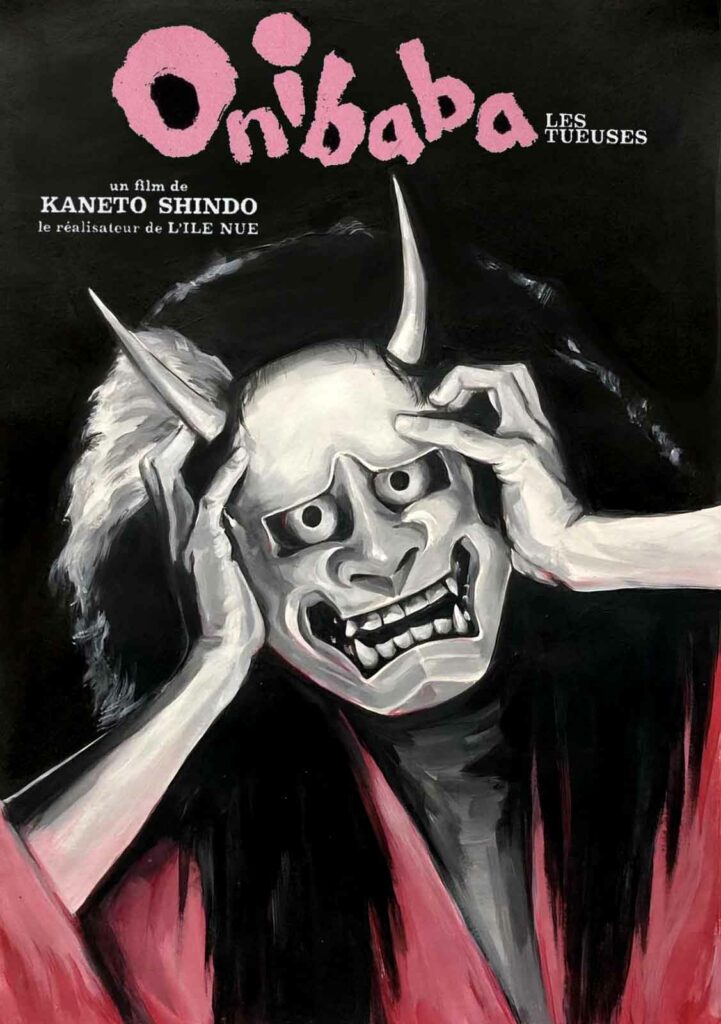

Le masque du démon

C’est par le biais d’un artifice quasi surnaturel que le film atteint son apogée : un masque de démon, trouvé sur le cadavre d’un samouraï, que la vieille femme utilise pour effrayer sa belle-fille et la détourner de Hachi. Bientôt, inexplicablement, ce masque se retrouve collé à son visage, comme si sa propre monstruosité – symbolique jusque-là – avait fini par contaminer sa chair. L’horreur n’est donc pas dans le masque lui-même, mais dans ce qu’il révèle : la solitude, la vieillesse, la jalousie et la perte de contrôle sur un monde déjà déséquilibré. Kaneto Shindô, scénariste prolifique, tisse ici un récit minimaliste mais d’une efficacité redoutable. Il ne s’embarrasse d’aucune sous-intrigue inutile : tout converge vers l’essentiel. L’épure du décor – pas un seul plan ne s’aventure hors de cette plaine de roseaux – renforce encore l’intensité du drame. Même la fosse, au fond de laquelle les cadavres s’accumulent, devient une bouche symbolique, gouffre de mort où l’on jette ce qui dérange. À travers l’horreur du quotidien, Shindô nous confronte finalement à une question cruciale : que reste-t-il de l’humain quand les repères moraux s’effondrent ? La réponse est moins dans le masque que dans le regard de celle qui le porte – miroir inversé de la bête que la guerre, la solitude et le temps ont inexorablement enfanté.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article