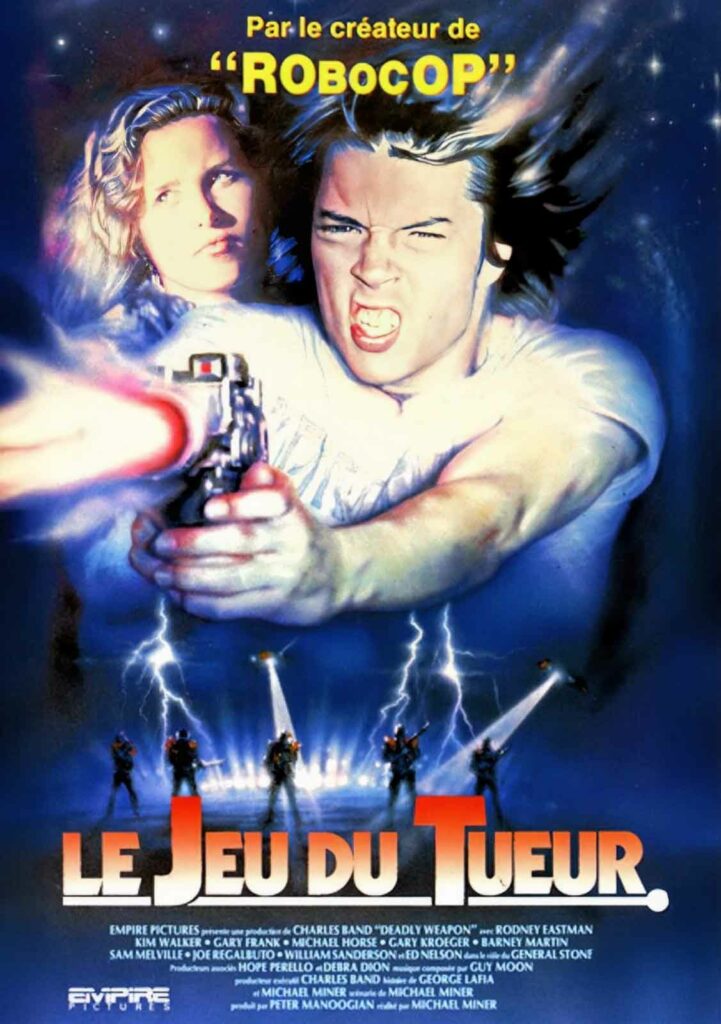

Dans cette fausse suite de Rayon Laser, un lycéen découvre une arme redoutable et décide de s’en servir pour se venger de ceux qui le tourmentent…

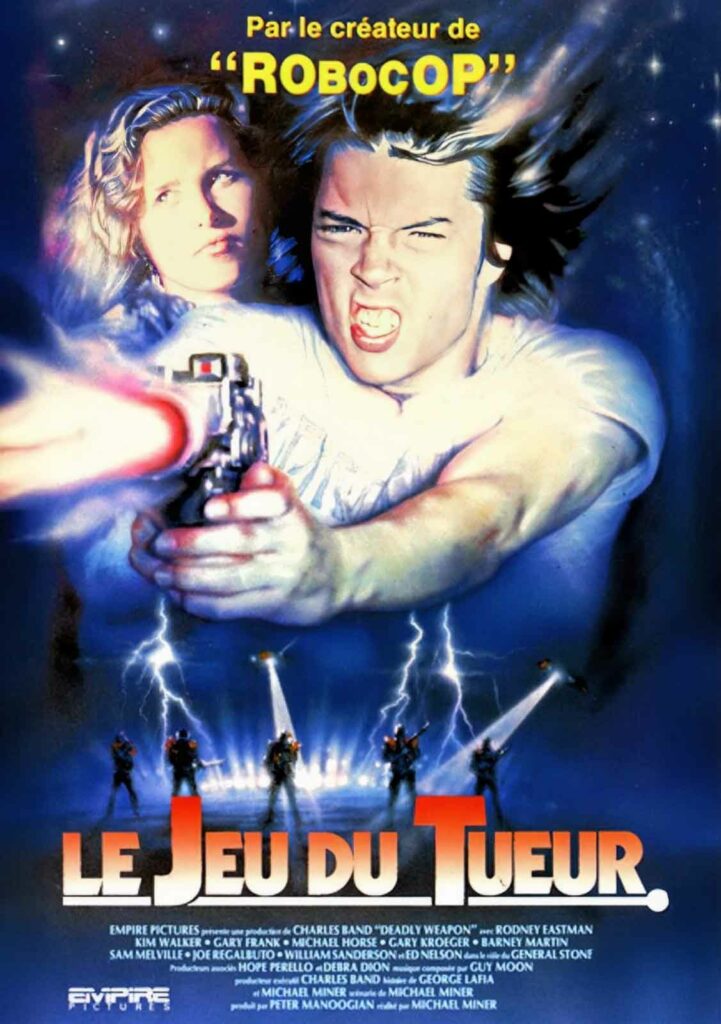

DEADLY WEAPON

1989 – USA

Réalisé par Michael Miner

Avec Rodney Eastman, Kim Walker, Gary Frank, Michael Horse, Gary Kroeger, Barney Martin, Sam Melville, Joe Regalbuto, William Sanderson, Ed Nelson

THEMA ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION I SAGA CHARLES BAND

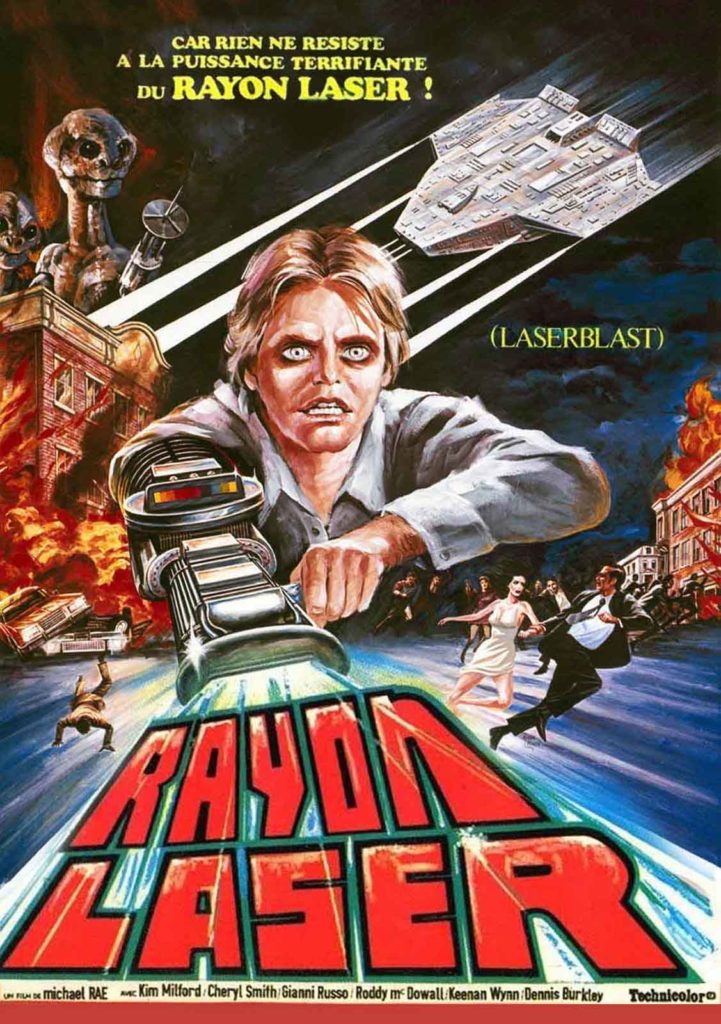

On ne peut pas dire que Rayon Laser soit un grand classique de la science-fiction, ni même une honnête série B du genre. Tout juste une curiosité surtout mémorable pour les apparitions de ses extra-terrestres reptiliens en stop-motion. Pourtant, son producteur Charles Band envisage très tôt d’en initier une suite. « Il n’y a pas un seul marché du film ou festival de cinéma où quelqu’un ne nous demande pas de faire la suite de Rayon Laser », affirme-t-il au milieu des années 80. « Ce film a été tourné en quatre week-ends… et s’est si bien vendu qu’il a rapporté de l’argent à tout le monde. Ça n’a jamais été un grand succès, certes, mais tout le monde, tous les médias confondus – cassettes, câble, étranger, etc. – a gagné quelques dollars grâce à Rayon Laser et veut une suite. » (1) Band embarque dans cette séquelle Michael Miner, un jeune scénariste qui essaie de lui vendre depuis quelques années l’idée d’une moto maléfique (le concept sera plus tard recyclé pour Murdercycle) et qui, entretemps, a connu son moment de gloire en co-écrivant le script de Robocop avec Ed Neumeier. Miner se retrouve ainsi à la tête de son premier long-métrage, qui finalement ne s’appellera pas Rayon Laser 2 mais Deadly Weapon (Le Jeu du tueur). Et si le prétexte scénaristique est très proche du film original, il ne s’agit pas d’une suite mais plutôt d’une variante, tournée en 1987 pour trois millions de dollars et distribuée deux ans plus tard.

Le héros de ce film bizarre est Zeke Robinson (Rodney Eastman), un lycéen de 15 ans fan de heavy metal qui est persuadé d’être une créature extra-terrestre abandonnée par erreur sur Terre et ne rêvant que de retrouver les siens dans l’espace. D’où de longs monologues en voix off où le lycéen parle de lui à la troisième personne, se livrant à des réflexions du genre : « Le visiteur avait du mal à s’adapter à cette société primitive. » Il faut dire que le pauvre garçon évolue dans un environnement particulièrement hostile : un beau-père alcoolique et violent, une mère absente et indifférente, une sœur volage, des brutes qui le martyrisent, des enseignants qui ne le comprennent pas… Un jour, il découvre une caisse qui flotte dans la rivière. Celle-ci s’est échappé d’un chargement trop-secret de l’armée américaine après un accident de train. Zeke ramène la caisse chez lui, l’ouvre et découvre une valise métallique contenant une espèce d’arme futuriste capable de tirer des rayons d’antimatière ultra-puissants. Voilà de quoi le venger de tous ceux qui lui ont causé du tort. Mais l’armée entend bien récupérer son arsenal high-tech et débarque dans sa petite bourgade, le doigt sur la gâchette…

L’arme fatale

Le Jeu du tueur est un film bardé de défauts et d’incohérences, les moindres n’étant pas ses personnages plus improbables les uns que les autres, du proviseur borgne qui frappe les élèves désobéissants à l’Indien philosophe propriétaire d’une salle d’arcades, en passant par les voyous décérébrés du lycée, le révérend exalté, les militaires idiots, les journalistes bas du front ou cette petite amie aux réactions parfaitement incohérentes. Le comportement de Zeke lui-même défie l’entendement, le jeune homme ne se contentant pas de s’imaginer en échappé d’une autre planète mais écrivant des poèmes gores et obscènes qu’il lit à voix haute en cours d’anglais. Difficile de s’attacher à cette galerie inconsistante ou de reconnaître dans ces dialogues primaires et ces péripéties absurdes la plume alerte du co-scénariste de Robocop. Mais l’élément le plus déstabilisant du film est sans doute son absence de positionnement clair. Son héros et son caractère science-fictionnel exubérant semblent vouloir s’adresser à un jeune public. Mais ses accès de violence et ses morts brutales contredisent ce sentiment. Et que dire de ce dénouement d’une noirceur hallucinante ? Tout ça n’a donc aucun sens. Et pas un seul alien en stop-motion pour nous égayer un peu !

(1) Extrait d’une interview publiée dans Fangoria en 1986

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article