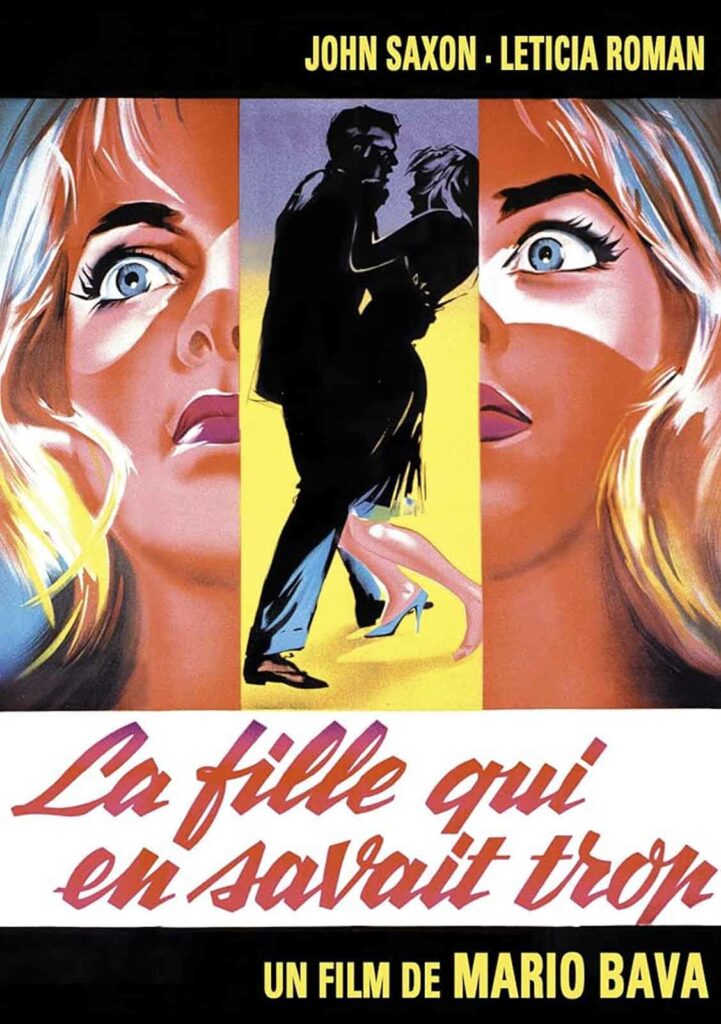

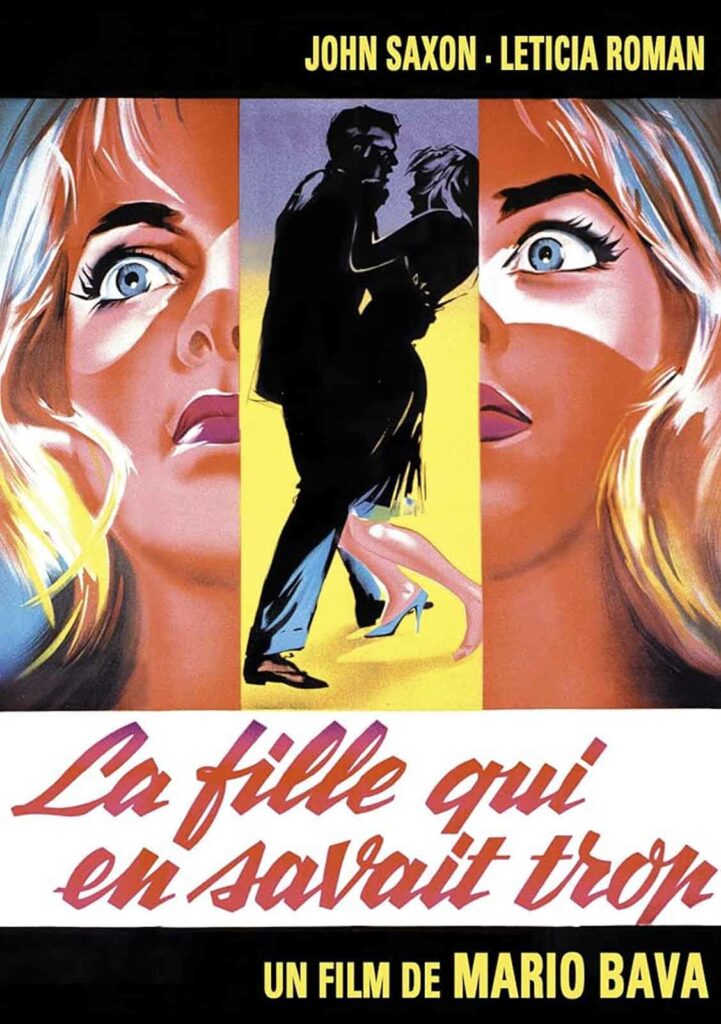

En s’inspirant ouvertement d’Alfred Hitchcock, Mario Bava fait basculer cette comédie policière vers l’horreur psychologique et jette les bases du giallo…

LA RAGAZZA CHE SAVEPA TROPPO

1963 – ITALIE

Réalisé par Mario Bava

Avec Leticia Roman, John Saxon, Valentina Cortese, Titti Tomaino, Luigi Bonos, Milo Quesada, Walter Williams, Marta Melocco, Gustavo De Nardo

THEMA TUEURS

Avant que le terme giallo ne devienne synonyme de meurtres rituels à l’arme blanche et d’assassins tout de cuir noir vêtus, il y eut La Fille qui en savait trop. Tourné en 1962 et sorti l’année suivante, ce long-métrage en noir et blanc de Mario Bava est souvent considéré comme le point de départ d’un genre emblématique du cinéma transalpin. Pourtant, rien ne prédestinait ce film à entrer dans l’histoire. Conçu comme une comédie policière sans prétention à la demande de la société américaine AIP, le projet se transforme quasiment, face à la caméra de Bava, en manifeste du thriller italien moderne. L’intrigue s’intéresse à Nora Davis, une jeune Américaine passionnée de romans policiers, qui débarque à Rome pour rendre visite à une parente malade. À peine arrivée, elle assiste à la mort soudaine de sa logeuse, est agressée dans la rue et croit être témoin d’un meurtre… Commence alors une spirale d’événements troubles où la jeune femme, prise pour une illuminée, décide de mener sa propre enquête, épaulée par le charmant docteur Bassi. Mais l’ombre du doute plane : et si l’imagination débordante de Nora brouillait la frontière entre les faits et la fiction ?

Ce scénario en apparence classique est porté par une mise en scène pleine de malice et de virtuosité. Bava, ancien directeur de la photographie, s’empare de cette matière simple pour y injecter ses obsessions formelles à base de contrastes violents, de lumières expressionnistes et de cadres mouvants. Tout concourt ainsi à instaurer une atmosphère de rêve fiévreux. Et si le noir et blanc domine, c’est pour mieux souligner le tiraillement constant entre la clarté du jour romain et l’obscurité psychologique qui s’empare de l’héroïne. La grande réussite du film réside dans une ambiguïté permanente, dans la mesure où tout ce que vit Nora peut être interprété de deux façons. Réalité ou délire paranoïaque ? En s’inspirant à la fois d’Hitchcock (le titre souligne l’influence sans la moindre équivoque) et des feuilletons populaires, Bava signe un thriller mental qui dépasse largement son cahier des charges initial. Letícia Román, dans le rôle principal, incarne avec justesse la candeur mêlée d’angoisse de son personnage. À ses côtés, John Saxon, futur habitué des films de genre (Ténèbres, Les Griffes de la nuit), campe un médecin à la fois protecteur et ambigu, qui semble parfois aussi perdu que sa patiente.

« L’œil maléfique »

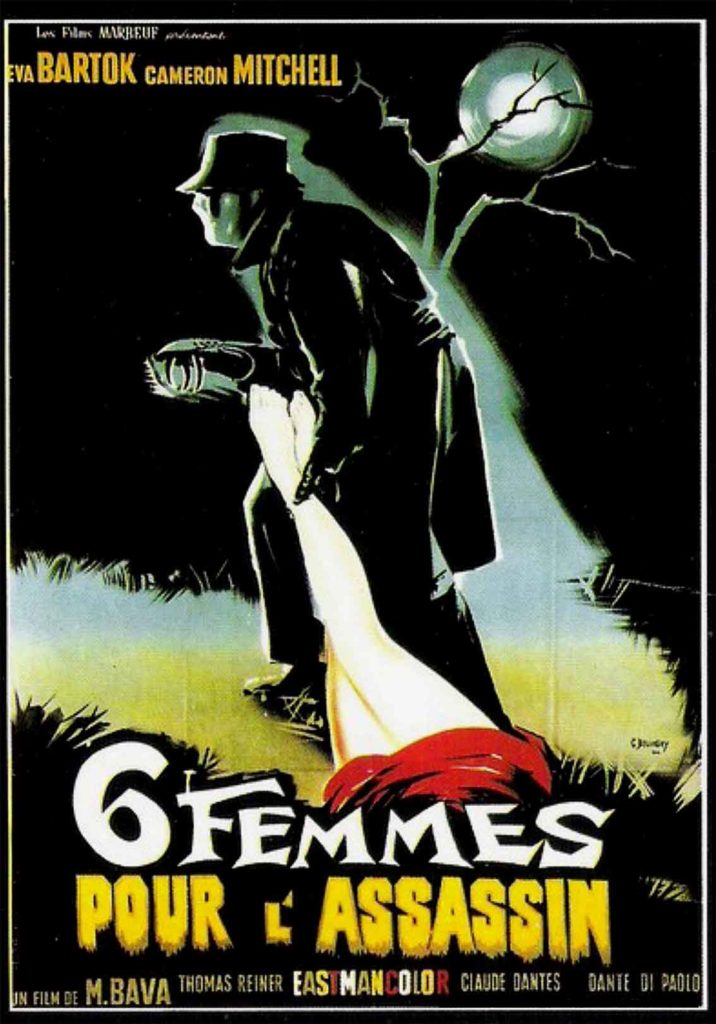

Souvent éclipsé par les œuvres plus connues de Bava, ce film pose pourtant toutes les bases du genre : crimes mystérieux, tueur insaisissable, accessoires fétiches (gants noirs, lame étincelante, imperméable sombre), héroïne en détresse, enquête en milieu urbain, mise en scène stylisée… Certes, la violence reste ici contenue, et l’humour, parfois envahissant (et pas toujours très subtil), atténue l’effet de tension. Mais l’architecture narrative, les figures visuelles et l’ambiguïté du point de vue sont bel et bien en place. La Fille qui en savait trop existe en deux versions, révélatrices de l’écart culturel entre les attentes du public américain et celles du spectateur italien. The Evil Eye (« l’œil maléfique »), version commandée par l’AIP, ajoute des scènes de comédie romantique et une musique plus légère signée Lex Baxter. La version italienne, quant à elle, conserve la partition originale de Roberto Nicolosi et propose quelques séquences plus sensuelles et troublantes, dont une scène marquante où Nora, seule dans une chambre, croit être observée par un portrait inquiétant… en réalité celui de Bava lui-même ! La Fille qui en savait trop est un film charnière, un prototype encore hésitant mais déjà riche en promesses. S’il ne possède pas l’éclat baroque de Six femmes pour l’assassin, que Bava réalisera l’année suivante en couleur, il n’en reste pas moins un jalon fondateur.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article