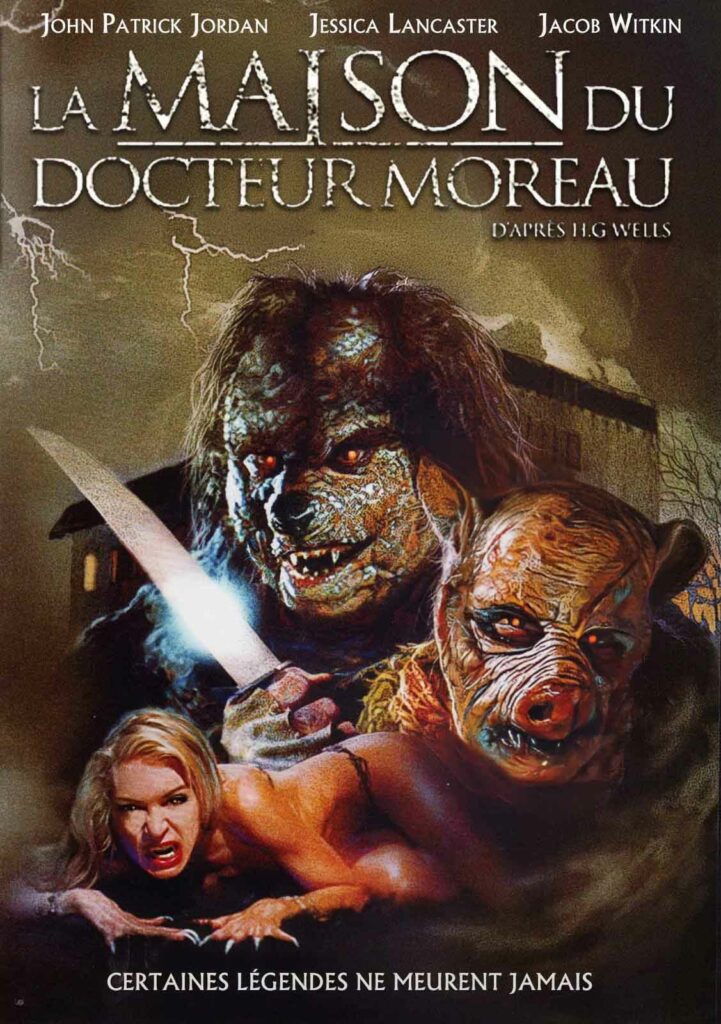

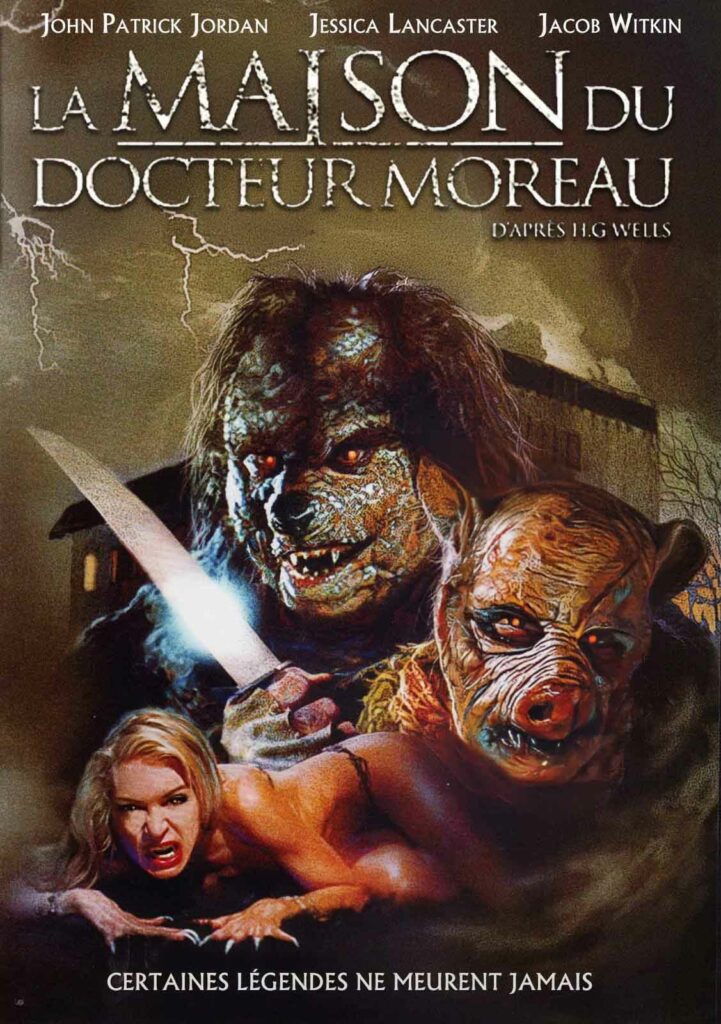

Après trois adaptations officielles produites par de grands studios, Charles Band s’attaque à son tour au roman d’H.G. Wells sous un angle très singulier…

DR MOREAU’S HOUSE OF PAIN

2004 – USA

Réalisé par Charles Band

Avec John Patrick Jordan, Jessica Lancaster, Peter Donald Badalamenti, Lorielle New, Ling Aum, B.J. Smith, Debra Mayer, Jacob Witkin, Laura Petersen

THEMA MÉDECINE EN FOLIE I SAGA CHARLES BAND

Depuis Blood Dolls en 1999, Charles Band, très accaparé par ses activités de producteur, n’avait guère eu l’occasion de repasser lui-même derrière la caméra. Certes, il y eut bien Puppet Master : The Legacy, mais ce film n’était qu’un « best of » se contentant de compiler des extraits des épisodes de la fameuse saga des poupées meurtrières. Pour son premier « vrai » film depuis cinq ans, Band souhaite effectuer un bond qualitatif et aborder un sujet fort. D’où l’idée de s’attaquer au roman LÎle du docteur Moreau de H.G. Wells, tombé dans le domaine public aux États-Unis. Mais au lieu d’une nouvelle adaptation du texte, Band demande au scénariste C. Courtney Joyner d’imaginer une sorte de suite. Ironiquement, Joyner signe depuis quelques années une grande partie de ses scénarios sous le pseudonyme Earl Kenton, en hommage au réalisateur de L’Île du docteur Moreau de 1932. La boucle est donc bouclée, d’autant que La Maison du docteur Moreau marque la fin de sa longue collaboration avec Band. Le casting est constitué de comédiens qui deviendront des familiers des productions Full Moon, comme John Patrick Jordan et Jacob Witkin (futurs héros récurrents de la saga Evil Bong), ou qui sont déjà habitués depuis longtemps aux films de la « famille » Charles Band, en particulier Debra Meyer, vue dans Blood Dolls, Voodoo Academy, Prison of the Dead, Micro Mini Kids, Stitches, Hell Asylum, Cryptz, Groom Lake, Speck, Decadent Evil et Gingerdead Man.

Le film se situe dans les années 1930. Eric « Kid » Carson (John Patrick Jordan), un jeune boxeur qui ne fait visiblement pas beaucoup d’étincelles sur les rings, est à la recherche de son frère, lequel s’est mystérieusement volatilisé sans laisser de trace. En compagnie de Judith (Jessica Lancaster), la fiancée du disparu, et de Mary Anne (Debra Mayer), une journaliste en quête de scoop, il mène sa petite enquête et file le train d’une strip-teaseuse, Aliana (Lorielle New), dont son frère s’était visiblement épris. Cette piste emmène le trio dans un ancien sanatorium jadis dédié au traitement de la polio et désormais abandonné. Là, ils tombent entre les griffes du docteur Moreau (Jacob Witkin), dont les expériences consistent à transformer les animaux en humains, et vice-versa. Si la femme-panthère Aliana est l’une de ses plus grandes réussites, on ne peut pas en dire autant du cochon humain Gallagher (Peter Donald Badalamenti), du colosse humanoïde mi-lion mi-hyène Peewee (B.J. Smith) ou de la malheureuse Gorgana (Laura Petersen) au faciès affreusement difforme. De toute évidence, Eric, Judith et Mary Anne seront ses prochains cobayes…

Dans les griffes de la femme-panthère

La photographie léchée du vétéran Mac Ahlberg apporte une véritable plus-value au film. Tourné en 35 mm – un luxe, quand la plupart des productions Full Moon ont depuis longtemps basculé vers la vidéo -, le long-métrage bénéficie d’une ambiance de film noir assez rare chez Charles Band, avec à la clé musique jazz, voitures d’époque et costumes des années 30. Le réalisateur-producteur frappe d’ailleurs fort dès les premières minutes, lorsqu’Aliana pousse un cri de panthère avant de transpercer le crâne d’un mafieux un peu trop entreprenant d’un coup de griffe ! Les effets spéciaux sont confiés à John Carl Buechler qui, comme toujours, s’en donne à cœur joie malgré les moyens limités, concoctant quelques humanimaux surprenants et même une poignée d’effets gore. Pour que la recette soit complète, Lorielle New assure au film son quota de nudité et d’érotisme, reprenant le flambeau des précédentes femmes-panthères (Kathleen Burke en 1932, Barbara Carrera en 1977 et Fairuza Balk en 1996), dans une version nettement moins pudique… et bien plus blonde. Afin de renforcer le caractère insolite du récit et de souligner le trouble qui habite ses personnages, Band use et abuse des cadrages obliques, reflets visuels de la folie ambiante. Certes, La Maison du docteur Moreau n’a rien d’un grand film et trahit sans cesse son budget anémique, mais il témoigne aussi d’une ambition sincère : celle d’élever, ne serait-ce que modestement, le niveau des productions Full Moon de l’époque.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article