Jean Dujardin et Jan Kounen revisitent le chef d’œuvre de Jack Arnold pour nous offrir un remake palpitant, vertigineux et poétique…

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

2025 – FRANCE / BELGIQUE

Réalisé par Jan Kounen

Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard, Serge Swysen, Salim Talbi, Stéphanie Van Vye

THEMA NAINS ET GÉANTS

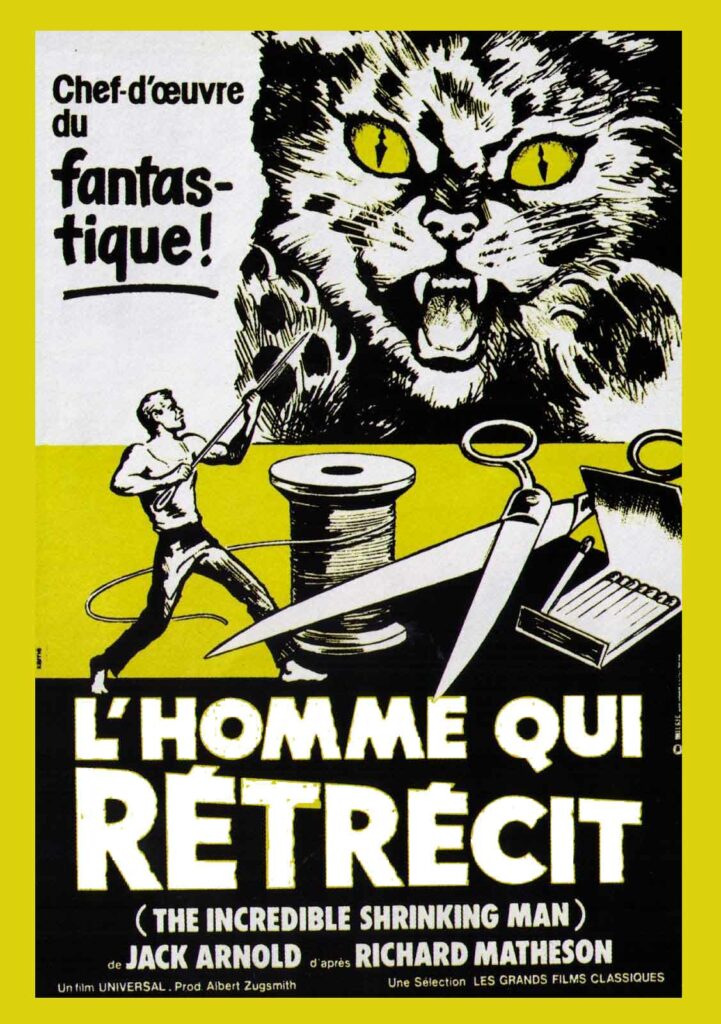

Ce n’est pas la première fois que Jean Dujardin se diminue à l’écran. Dans Un Homme à la hauteur, il tentait de séduire Virginie Efira du haut de son mètre 36. Mais ici, la donne est différente. Nous sommes face à un chef d’œuvre du cinéma de science-fiction des années 50, coup de maître d’un réalisateur alors au sommet de son art : Jack Arnold, l’homme qui dirigea Tarantula et L’Étrange créature du lac noir. Avant le film original, L’Homme qui rétrécit est déjà un classique de la littérature du genre signé par un maestro incontesté : Richard Matheson. Malgré de nombreux projets annoncés puis annulés au fil des ans, cette aventure fantastique était jusqu’alors passée entre les mailles du filet de l’usine à remakes hollywoodiennes. Et s’il inspira de nombreux films aux styles variés (Chérie j’ai rétréci les gosses et Ant-Man lui doivent beaucoup), personne n’avait encore réussi à se confronter frontalement à ce monument. Bizarrement, c’est la France qui s’y colle, via le réalisateur Jan Kounen, un amoureux du genre dont le style nerveux et exubérant (ceux qui découvrirent son moyen-métrage Vibroboy puis son explosif Doberman s’en souviennent encore) se calma plus tard pour offrir aux spectateurs des œuvres moins provocatrices comme le biopic Coco Chanel & Igor Stravinsky ou la comédie Mon cousin. Autant dire que le projet était risqué et attendu au tournant.

C’est Jean Dujardin qui est à l’initiative du film. Songeant depuis longtemps à entrer dans la peau du héros incarné jadis par Grant Williams, il en touche un mot au producteur Alain Goldman – qui trouve un accord avec Universal pour les droits d’adaptation – et retrouve Jan Kounen qui l’avait dirigé dans 99 francs. Main dans la main avec le scénariste Chris Deslandes, le réalisateur choisit d’ajouter des éléments absents du film, notamment la relation entre le personnage principal et sa fille. Changement d’époque oblige, le phénomène inexpliqué qui provoque la mutation n’est pas d’origine atomique mais à priori environnementale, même si le mystère reste volontairement entier. La mise en scène de Kounen est ici d’autant plus efficace qu’elle reste discrète, y compris dans ses moments les plus virtuoses. Le plan-séquence elliptique qui montre l’épouse et la fille évoluer au fil des jours dans la maison, jusqu’à révéler la taille soudain ridicule qu’a atteint Paul, le père de famille, est par exemple une merveille de minutie qui ne cherche pourtant jamais à être ostentatoire. Le cinéaste procède ainsi par petites touches pour dire d’emblée que notre protagoniste semble plus spectateur qu’acteur de sa vie, qu’une barrière invisible s’est déjà dressée entre lui et sa famille ou ses collègues de travail. Ainsi, lorsqu’il est filmé dans sa voiture en début de métrage, il nous semble presque que c’est le véhicule qui le porte, que lui-même est passif. C’est finalement sa lutte pour la survie, au cœur des enjeux de la seconde moitié du film, qui le repositionnera comme un être actif.

Corps et âme

La caméra restant attachée à Paul et ne le lâchant jamais, L’Homme qui rétrécit se vit alors comme un voyage sensoriel dans lequel le monde ne cesse de changer d’échelle. Ce « survival » s’appuie sur des effets visuels remarquables jouant avec les décors et les perspectives. La fameuse araignée, antagoniste croissante de notre héros, se comporte ici comme un véritable animal, non comme un monstre de film d’horreur, même si ses confrontations avec Dujardin colleront bien des sueurs froides aux arachnophobes. À ces passages obligatoires, le film ajoute des idées nouvelles, belles ou effrayantes, comme les scènes de l’aquarium ou du piège à souris. Dans le rôle-titre, Dujardin est parfait, jamais aussi bon que lorsqu’il reste sobre, s’investissant physiquement dans un rôle pas simple, d’autant que les dialogues se comptent sur les doigts de la main. On pourra émettre quelques réserves sur la voix off qui vient régulièrement – et artificiellement – traduire les états d’âme du protagoniste et sa vision philosophique de la vie et du destin. Cette surcouche narrative – de toute évidence une concession acceptée pour rassurer les investisseurs – nuit un peu à l’immersion du spectateur en altérant la sécheresse qu’un tel récit appelait. En son temps, Blade Runner souffrit du même travers. La seconde réserve est liée à la musique d’Alexandre Desplat, qui en fait sans doute un peu trop. Lorsqu’elle est atonale et atmosphérique, cette bande originale fait mouche, nous plongeant dans un univers troublant où les repères ne cessent de se résorber. Mais quand elle se veut trop lyrique, trop emphatique ou trop héroïque, elle crée une petite distance avec le spectateur. Mais elle dit bien la volonté de Kounen d’approcher son histoire sous un angle avant tout poétique, retrouvant en fin de parcours la verve de Richard Matheson pour un ultime voyage dans l’infiniment petit, qui laisse sombrer corps et âme le héros et le public dans les vertigineux paradoxes des lois de la relativité.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article