Précurseur du « found footage », peintre d’une horreur d’autant plus insoutenable qu’elle est terriblement réaliste, touche à tout d’un cinéma fantastique dont il explora toutes les tendances, Ruggero Deodato nous a quittés le 29 décembre 2022 à l’âge de 83 ans. Pour lui rendre hommage, voici une interview carrière que nous avions réalisée avec le cinéaste en septembre 2016 dans le cadre du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

PUBLIÉ LE 29 DÉCEMBRE 2022

On a souvent tendance à résumer Ruggero Deodato à un seul film, le mythique Cannibal Holocaust. Mais ce serait oublier que ce prolifique réalisateur a abordé toutes les facettes du cinéma fantastique depuis ses premiers tours de manivelle au milieu des années 60, du gore exotique au slasher mâtiné de survival en passant par la science-fiction, l’heroïc fantasy et le film catastrophe. Vingt-cinq longs-métrages et des dizaines d’épisodes de séries télévisées jalonnent sa filmographie, sans compter la trentaine de films sur lesquels il assura à ses débuts les postes d’assistant réalisateur ou de réalisateur de deuxième équipe, pour des cinéastes aussi variés que Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, Antonio Margheriti ou Riccardo Freda. À l’occasion de son passage au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg pour présenter son dernier film d’horreur, Ballad in Blood, nous avons pu explorer sa carrière en choisissant dix séquences choc au sein d’une filmographie ne reculant devant aucun excès sanglant pour surprendre et bousculer les spectateurs.

1977

Le Dernier monde cannibale (Ultimo Mondo Cannibale)

Lorsqu’il décide de s’attaquer pour la première fois à la thématique du cannibalisme et de la sauvagerie avec Le Dernier monde cannibale, Ruggero Deodato opte pour une approche brute, sans concession, loin des canons hollywoodiens. Dès l’entrée en matière, un texte nous annonce que tout ce qui suit est véridique dans ses moindres détails. Une petite équipe de géologues, en quête de pétrole, atterrit dans une jungle sauvage habitée par les Tajados, une peuplade cannibale qui vit encore à l’âge de pierre. Les curieux rituels auxquels se livrent les autochtones ont de quoi soulever les cœurs les plus solides. Lorsqu’ils punissent l’un d’entre eux, par exemple, les Tajados lui tailladent le poignet, puis le livrent à des fourmis carnivores jusqu’à ce que son bras ne soit plus qu’un os ensanglanté ! Ce n’est qu’une des nombreuses horreurs que le film assène à ses spectateurs avec la régularité d’un métronome.

Le Dernier monde cannibale semble occuper une place particulière à vos yeux.

De tous mes films, c’est peut-être celui que je préfère. Ce fut en tout cas mon tournage le plus fatiguant. Je voulais aborder cette histoire sous un angle très réaliste. Les producteurs m’avaient conseillé de partir installer mon équipe dans le parc naturel de Kuala Lumpur, où beaucoup de films avaient été déjà été tournés. Mais j’ai refusé. J’ai préféré prendre un petit avion et m’en aller dans la jungle pluviale avec mon équipe. Là, j’ai découvert une tribu de gens orientaux dont les cheveux étaient étrangement crépus. Nous avons d’ailleurs utilisé des perruques pendant le tournage pour changer leur apparence. Quand il a réalisé The Green Inferno, Eli Roth m’a avoué s’être plus inspiré du Dernier monde cannibale que de Cannibal Holocaust. D’ailleurs, le tournage du Dernier monde fut beaucoup plus difficile que celui de Cannibal Holocaust, qui a été filmé en Amazonie. Rien à voir avec l’enfer de la jungle pluviale Malaisienne.

Comment avez-vous obtenu ce sentiment de réalisme permanent ?

Bien avant le tournage, j’ai étudié minutieusement toutes les tribus véritables de la Malaisie, des Philippines et d’ailleurs, en me plongeant dans les reportages de National Geographic. Les images que j’y ai vues étaient incroyables. On aurait dit qu’elles avaient été prises en pleine préhistoire. J’ai analysé tous leurs rituels pour pouvoir en reproduire certains à l’écran. La punition de l’homme livré aux fourmis carnivores est réelle par exemple. Nous l’avons reproduite avec le plus d’exactitude possible, à l’aide d’effets spéciaux rudimentaires mais efficaces. Un faux bras habilement disposé et suffisamment ensanglanté faisait l’affaire. J’avoue que l’effet fonctionne plutôt bien à l’écran, surtout parce qu’il n’est pas filmé comme un trucage. La caméra emprunte ici les effets de style du reportage ou du documentaire. La plupart des rites de ces tribus sont tellement extrêmes qu’ils semblent échappés de l’imagination d’un scénariste de films d’horreur, mais ils sont réels. Ils considèrent par exemple que les femmes sont trop nombreuses par rapport au nombre d’hommes. Les bébés femelles sont donc souvent jetés dans le fleuve où les crocodiles les dévorent. C’est leur manière de réguler les naissances. J’ai poussé la quête de réalisme jusqu’à m’inspirer de l’accident arrivé au fils de la famille Rockfeller pour mettre en scène l’avion qui s’échoue dans la jungle au début du film.

La censure ne s’est-elle pas acharnée sur le film ?

Pas autant que pour Cannibal Holocaust. Mais j’ai eu quelques problèmes, notamment avec l’ambassade de Malaisie qui voulait brûler toutes les copies du film !

1979

Un éminent anthropologue new-yorkais dirige une expédition au cœur d’une forêt dense et peu connue surnommée « l’enfer vert », quelque part aux alentours du Brésil. Son équipe est à la recherche de quatre occidentaux partis tourner un documentaire sur les tribus cannibales. Au beau milieu de deux peuplades anthropophages, les Yakumo et les Yamami, l’équipe de secours trouve les cadavres des documentaristes en bien piteux état ainsi que plusieurs bobines de films. De retour à New York, les morceaux de pellicule trouvés dans la jungle s’avèrent horrifiants. Les sévices et meurtres sauvages s’y enchaînent sans répit. Parmi ces moments atroces, l’équipe de documentaristes découvre une jeune femme empalée sur un grand pieu dont la pointe ressort par sa bouche grande ouverte. Filmée à l’épaule, la séquence est d’autant plus troublante qu’elle semble totalement authentique.

Sans le savoir, vous avez créé la mode du « found footage » avec Cannibal Holocaust.

Je voulais simuler des moments de réalité dans le film. Or c’est une chose difficile à faire. Imaginez que vous vouliez montrer une scène dans laquelle on coupe un bras. Avec un montage traditionnel, c’est assez facile. Vous filmez d’abord le bras réel en plan large, puis vous raccordez sur un faux bras en gros plan que vous tranchez, puis sur un plan du visage qui hurle. Mais avec la technique de tournage que j’ai adoptée pour Cannibal Holocaust, la caméra ne s’arrêtait pas. Ça ne nous facilitait pas les choses, et nous devions prendre beaucoup plus de temps pour rendre les trucages réalistes. La scène du serpent dans la botte, par exemple, était particulièrement difficile à tourner. La caméra voit le serpent, l’homme se met à crier, agrippe un couteau, le met dans le feu, et tout ça sans coupure. C’était un sacré défi technique. Le problème, avec les films ayant depuis repris ce procédé du « found footage », c’est que la caméra tourne tout le temps, même lorsqu’il ne se passe rien. Dans mon film, je voulais qu’elle ne filme que les choses intéressantes.

La scène de l’empalement a tellement marqué les gens qu’elle sert de visuel pour plusieurs posters du film.

Lorsque j’ai envoyé mes premiers rushes à Milan au Mifed, qui était le plus gros marché du film de l’époque, les producteurs ont trouvé immédiatement des acheteurs. Alors ils m’ont appelé en me disant : « continue comme ça, tue encore plus de personnes ! » Il fallait que je trouve d’autres scènes d’horreur à tourner. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de cette femme empalée, laquelle avait été vue en train de se faire violer plus tôt dans le film. Le décorateur a mis au point un système ingénieux. C’était un pieu avec une selle de bicyclette et une structure métallique pour que la fille puisse être tenue solidement. Et de sa bouche sortait un faux pieu en matériau souple. Lorsque j’ai raconté ça à Quentin Tarantino, il n’en revenait pas. Il pensait que cette séquence m’avait coûté des milliers de dollars à cause des effets spéciaux. Lorsque je lui ai expliqué qu’elle n’avait nécessité qu’une dizaine de dollars, il en est resté bouche bée. Il fallait être inventif, trouver des idées simples qui puissent nous permettre chaque jour d’obtenir des résultats spectaculaires avec des moyens limités.

Cette scène est bizarrement accompagnée d’une musique très douce de Riz Ortolani.

J’aime le décalage entre l’horreur à l’écran et la douceur de la musique. Quand j’ai tourné Cannibal Holocaust, je ne connaissais pas personnellement Riz Ortolani mais j’avais adoré la musique qu’il avait écrite pour Mondo Cane. Le producteur ne savait pas s’il serait disponible parce que c’était un compositeur très sollicité. Alors j’ai appelé Sergio Leone, que je connaissais bien, et je lui ai demandé de me mettre en contact avec lui. Ritz m’a rencontré, a regardé le film avec moi sur la visionneuse. A la fin, il m’a dit : « Deodato, tu es un grand metteur en scène, ce film me plaît beaucoup, je veux le faire ! ». Ce fut le début d’une longue collaboration. Même dans mon dernier film, Ballad in Blood, je lui rends hommage en réutilisant la chanson « Sweetly » qu’il avait écrite pour La Maison au fond du parc. C’était un grand ami.

Les scènes de massacres d’animaux de Cannibal Holocaust ont suscité bien des controverses, ce qui est légitime.

Je sais, et je suis le premier à regretter de les avoir tournées. Elles n’ont pas été filmées par moi directement mais par le producteur, que j’ai laissé faire. Le guide que nous avions sur place nous a indiqué quels animaux choisir, car ceux-ci allaient ensuite servir de nourriture aux Indiens qui jouaient dans le film. C’est ainsi qu’ont été sélectionnés la tortue, le porc, les rats et les singes. Nous limitions ainsi les dégâts en transformant ces animaux en repas. C’est nous-mêmes qui avons mangé le porc, ce qui nous permettait de varier un peu notre alimentation qui était alors principalement constituée de poissons. Je n’aime pas ces scènes, et j’ai encore beaucoup de mal à revoir celle du massacre de la tortue, que je trouve douloureuse. En Angleterre, lorsque le film est sorti, toutes ces scènes ont été conservées dans le montage sauf celle du rat, qui est restée censurée pendant trente ans. J’ai surtout eu beaucoup de problèmes avec la censure et avec la justice parce que j’ai fait croire que tous les meurtres et toutes les tortures du film étaient réels. Il m’a fallu finalement prouver que ce n’était que du cinéma.

1980

La Maison au fond du parc (La Casa Sperduta Nel Parco)

Deux petits voyous sans envergure, Alex (David Hess) et Ricky (Giovanni Lombardo Radice), qui vivent du trafic de voitures volées, s’invitent dans une petite fête organisée par un jeune couple riche, dans une maison isolée au fond d’un grand parc. Au fil de la soirée, les incidents se multiplient et la tension monte jusqu’à ce qu’Alex finisse par révéler sa nature psychopathe en agressant un à un les invités. Lorsque la toute jeune Cindy (Brigitte Petronio) pénètre dans les lieux, elle devient victime de ses violentes pulsions. Armé d’un rasoir, Alex arrache ses vêtements et lui taillade le corps qu’il larde de blessures écarlates, face à une assistance terrifiée qui ne sait comment réagir.

Le titre La Maison au fond du parc semble se référer directement à La Dernière maison sur la gauche de Wes Craven.

Bien sûr, c’était une volonté du producteur, d’autant que nous avons utilisé le même acteur principal, David Hess. Mais je dois vous avouer qu’à l’époque je n’avais pas vu le film de Wes Craven. D’ailleurs les deux histoires sont très différentes. Celle de La Maison au fond du parc s’inspire d’un fait réel qui s’est déroulé à Parioli, un quartier très élégant de Rome où j’habite. Des jeunes issus des quartiers pauvres y ont violé et torturé deux filles de bonne famille. On a beaucoup parlé de cette affaire dans la presse à l’époque, et je l’ai utilisée comme base du scénario du film.

La scène de l’agression finale de Brigitte Petronio est particulièrement choquante. Comment a-t-elle été tournée ?

Son tournage ne fut pas particulièrement difficile parce que la jeune comédienne était très ouverte et n’a posé aucun problème par rapport à la nudité ou aux scènes de violence simulée. Le rasoir était bien sûr émoussé, sa lame était imbibée de faux sang, et chaque fois que David Hess simulait un coup, l’accessoire laissait une traînée rouge sur son corps. L’expression du visage de David est pour beaucoup dans l’impact de la scène. Le montage était aussi crucial pour que la séquence fonctionne. C’est une étape très importante pour moi, parce que c’est là que tout prend forme et que le rythme se construit. Je suis donc toujours présent lors du montage de mes films.

Quelle fut votre relation avec David Hess pendant le tournage ?

Elle n’était pas très facile. J’ai réalisé ce film immédiatement après Cannibal Holocaust qui n’était pas encore sorti sur les écrans, donc personne ne savait qui j’étais. David Hess, en revanche, était devenu célèbre grâce à La Dernière maison sur la gauche. Nos relations pendant le tournage étaient difficiles à cause de ça. J’avais du mal à m’imposer, et il me semblait trop sûr de lui. Mais ça s’est finalement bien terminé, puisque j’ai retravaillé avec lui à cinq reprises par la suite. Nous sommes devenus amis. Pour l’anecdote, sachez que la fille que son personnage viole dans la voiture au début du film était incarnée par sa propre femme ! C’est d’ailleurs dans cette scène que j’utilise pour la première fois la chanson « Sweetly » de Riz Ortolani, en total décalage avec la dureté des images.

1983

Les Prédateurs du futur (Atlantis Interceptor)

L’imitation à petit budget de Mad Max 2 étant devenu un véritable sport national dans l’Italie des années 80, Ruggero Deodato se prend au jeu. Empruntant le pseudonyme américain de Richard Franklin, il raconte le combat de deux vétérans du Viêt-Nam (Christopher Connelly et Tony King) contre les Interceptors, des guerriers Atlantes aux allures de punks armés jusqu’aux dents et se déplaçant dans des véhicules customisés qui n’auraient pas dépareillé dans l’Australie post-apocalyptique de George Miller. Du côté des séquences d’action, Deodato prouve un indéniable savoir-faire, enchaînant les échauffourées à coups de cocktails Molotov, les fusillades explosives, les poursuites en hélicoptère et les corps à corps sanglants. Le cinéaste se permet même quelques écarts gore ludiques, comme la décapitation en gros plan d’un motard piégé par un câble tendu sur la route.

Même si Les Prédateurs du futur est avant tout un film d’anticipation, vous avez tenu à y injecter des effets sanglants. Pourquoi ?

Je dois avouer que tourner des films d’horreur et des scènes gore m’amuse beaucoup. Mais je me suis rendu compte que ce genre de choses avait tendance à faire rire les spectateurs américains. Les monstres et les zombies ne les effraient plus, ils les amusent. Du coup, j’ai commencé à injecter de l’humour dans mes films d’horreur, ou alors des scènes d’horreur un peu exagérées dans des films comme Les Prédateurs du futur. Et j’ai obtenu le résultat escompté. Lorsque le motard est violemment décapité en pleine course, passée la surprise, tout le monde rit. C’est un rire mi-amusé mi-nerveux. Le trucage a été obtenu avec une fausse tête assez réaliste et avec l’aide de cascadeurs chevronnés.

La plupart des scènes d’actions du film sont d’ailleurs surprenantes, et certaines cascades semblent avoir été réalisées par les comédiens eux-mêmes.

Il y a effectivement beaucoup de scènes d’action dans le film. L’acteur principal américain Christopher Connelly a voulu jouer lui-même la cascade dans laquelle l’hélicoptère le récupère depuis bus. Il avait fait un film à New York dans lequel un cascadeur était mort dans une scène d’hélicoptère où il le doublait. Marqué par cet accident dont il se sentait un peu responsable, il a tenu à jouer la scène lui-même dans Les Prédateurs du futur. Si vous regardez attentivement cette scène, vous me verrez dans l’hélicoptère faire de la figuration.

Vous n’aviez jusqu’alors jamais abordé la science-fiction. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce film ?

Pour être honnête, je n’étais pas très emballé au départ par Les Prédateurs du futur, qui me semblait être une simple imitation de plusieurs succès récents, notamment Mad Max. Mais après mes problèmes juridiques liés à Cannibal Holocaust, plus personne ne voulait m’engager. Les Français m’appelaient « Monsieur le Cannibale » ! Un jour est arrivé un producteur qui m’a dit : « Est-ce que tu veux tourner un film dans les Philippines ? Nous n’avons pas encore de scénario, mais la reine des Philippines veut investir dans le cinéma et nous aimerions profiter de l’occasion. » Alors j’ai fait ce film un peu à contrecœur, pour pouvoir poursuivre ma carrière. Finalement, je me suis pris au jeu et j’y ai pris beaucoup de plaisir. Aujourd’hui, c’est un film que j’aime beaucoup. Et je me suis rendu compte qu’il est devenu au fil des ans une sorte d’objet de culte qui est très apprécié – la plupart du temps au deuxième degré, je m’en rends bien compte, mais tout de même ! Rétrospectivement, je suis très fier de plusieurs scènes du film, et je trouve la photographie très belle. Les droits d’exploitations ayant été vendus à Silvio Berlusconi, il a été exploité avec plusieurs titres différents.

1985

Amazonia la jungle blanche (Cut and Run / Inferno in Diretta)

En Amazonie, un campement de trafiquants de drogue est assailli par un groupe d’indigènes menés par le sauvage Quecho, incarné par un Michael Berryman très impressionnant. Ils volent la drogue pour le compte d’une bande rivale après avoir perpétré un massacre avec force démembrements et décapitations. Le film s’intéresse ensuite à deux journalistes qui enquêtent sur le trafic de cocaïne à Miami. Lorsqu’ils tombent sur une scène de crime particulièrement sanglante, ils décident de tout filmer avec un voyeurisme et une absence de scrupules qui rappelle Cannibal Holocaust. La scène la plus gore d’Amazonia la jungle blanche montre un homme dont les bras sont attachés à des piquets plantés dans le sol et ses jambes à des cordes tendues dans les arbres de la jungle. Les cordes se tendent inexorablement et l’homme finit écartelé, son corps se déchirant en deux face à la caméra.

Amazonia la jungle blanche présente de nombreux points communs avec Cannibal Holocaust.

Au départ, c’est Wes Craven qui devait réaliser ce film. Mais à l’époque, il n’avait pas encore fait Les Griffes de la nuit et j’étais plus connu que lui. C’est donc à moi qu’on l’a confié. Le sujet m’intéressait parce que je souhaitais axer le scénario sur l’histoire d’une femme qui voyageait avec un bébé pour faire passer de la drogue. Cette situation était inspirée d’une affaire réelle. Une passeuse faisait effectivement des allers retours entre Miami à New York. Un jour, à son arrivée dans l’avion, une hôtesse de l’air suspicieuse remarqua que son bébé ne pleurait jamais. Elle appela la police qui interpella la suspecte après l’atterrissage. Leur découverte fut macabre : le bébé était mort et servait à transporter de la cocaïne. J’ai trouvé cette histoire incroyable, mais les producteurs ne s’y intéressaient pas. En réalité, ils voulaient que je me serve simplement de ce point de départ pour transporter ensuite mes personnages dans la jungle et réaliser une sorte de remake de Cannibal Holocaust sur fond de trafic de drogue.

Comment avez-vous réalisé cette incroyable séquence de l’homme écartelé ?

Elle est spectaculaire à l’écran mais n’a pas été trop difficile à tourner. Une fois de plus, tout se joue au montage. D’abord on voit l’acteur réel. Lorsque ses bras sont arrachés, ce sont de faux membres filmés séparément. Le bas du corps, factice, est prédécoupé pour s’ouvrir en deux à un moment précis, et les entrailles qu’on voit à l’intérieur sont réelles. Elles viennent d’un porc. Les producteurs voulaient de l’horreur exotique, parce que j’étais réputé pour ça, alors je leur en ai donné pour leur argent !

1987

Les Barbarians (The Barbarians)

Dans un univers d’heroïc fantasy qui semble emprunté à Conan le barbare, une troupe d’artistes itinérants, les Ragnicks, traverse une vaste étendue désertique extrêmement photogénique (mise en image par le directeur de la photographie Gianlorenzo Battaglia). Soudain, ils sont attaqués par une horde de guerriers difformes, au cours d’une séquence d’introduction généreuse en effets gore. Une hache se plante dans une tête, un visage est brûlé, le sang gicle à foison. Après cette entrée en matière brutale, la tonalité du film change peu à peu pour s’orienter vers la comédie. Les Barbarians suit alors les pérégrinations de deux frères jumeaux musclés comme Arnold Schwarzenegger qui affrontent leurs multiples ennemis avec une désinvolture permanente et une forte propension à la pitrerie.

Pourquoi cette rupture de ton entre une scène d’ouverture très violente et une suite quasiment burlesque ?

A cause d’un décalage que je n’avais pas prévu. Les producteurs m’avaient demandé initialement de réaliser un film d’heroïc fantasy très violent et très brutal, une sorte de mixage entre Conan le barbare et Cannibal Holocaust. C’était leur volonté première, afin de capitaliser sur le succès du film avec Schwarzenegger et celui de mon propre film de cannibales. C’est pour cette raison que j’ai été embauché sur ce film. Ce parti pris explique pourquoi le film commence avec des tueries et des massacres, à grand renfort de cascades et de maquillages spéciaux. Mais en découvrant les deux acteurs principaux Peter et David Paul, j’ai été contraint de changer mon fusil d’épaule. Pendant les préparatifs, je les avais rencontrés tous les deux pour que nous nous connaissions mieux avant de travailler ensemble. Nous sommes allés au restaurant pour y discuter du film. Le producteur avait mis à notre disposition une limousine. Mais Peter et David étaient extrêmement turbulents, comme des enfants en bas âge. Quand ils voyaient la police, ils baissaient leur pantalon pour leur montrer leurs fesses ! Tous les jours, c’était le concours de la blague la plus idiote. Ils se battaient au restaurant pour manger dans le plat de l’autre. Bref, je me suis dit que je ne pouvais pas envisager un film sérieux avec ces deux-là. D’où l’orientation comique des Barbarians.

Du coup, vous n’avez pas vraiment rempli le contrat pour lequel vous aviez été engagé au départ.

On peut dire ça comme ça. Quand il a vu le résultat final, le producteur exécutif John Thompson était d’ailleurs désespéré. Il était persuadé que Menahem Golan et Yoran Globus, qui avaient financé le film, seraient furieux. Mais ils ont adoré le résultat, et l’ont distribué partout dans le monde. Il est sorti sur 5000 copies aux Etats-Unis et a remporté un certain succès. Golan et Globus étaient tellement enthousiastes qu’ils voulaient dans la foulée me faire signer un contrat pour que je réalise une adaptation de Spider-Man ! Car à cette époque ils avaient récupéré les droits du personnage Marvel. Mais le projet est tombé à l’eau. Dans ce métier, il faut se préparer à ce genre de déceptions. Ma carrière a été en dent de scie. J’ai enchaîné les succès et les échecs, les expériences agréables et désagréables. L’important, c’est de toujours rebondir et de ne pas s’arrêter.

1987

Body Count (Camping del Terrore)

Une légende raconte qu’un camping est bâti sur un ancien cimetière indien et qu’un vieux chamane, transformé en monstre par une malédiction, hante encore les lieux. Au début du film, une jeune fille est prise en chasse au milieu des bois, en pleine nuit, par une créature humanoïde velue armée d’un couteau. La malheureuse trouve refuge dans une voiture de police bizarrement abandonnée. Mais une lame de couteau traverse le fauteuil, lui arrachant des hurlements. L’arme transperce la main de la jeune fille, qui prend la fuite et se cache sous une souche d’arbre. Son petit ami, alerté, vient à sa rescousse, mais le couteau du monstre se plante dans sa gorge et le stoppe net dans son élan. Ainsi débute Body Count.

Cette scène d’introduction est particulièrement efficace.

Je vous remercie. Elle a été réalisée avec soin, tant au niveau de la prise de vue et du montage que des effets spéciaux. C’était une belle entrée en matière, avec une musique efficace de Claudio Simonetti. Mais pour tout vous avouer, Body Count est sans doute mon film le moins personnel, celui que j’ai le moins revu. J’avais besoin de manger, alors j’ai accepté de le tourner ! C’est une raison un peu triviale de faire un film, mais je ne m’en cache pas. Tout le monde ou presque dans cette profession passe par là. J’ai eu la chance de pouvoir tout de même diriger de bons comédiens dans Body Count, comme David Hess, Mimsy Farmer ou Charles Napier, lequel était connu du grand public pour avoir joué dans Rambo. J’ai donc pris du plaisir à le réaliser et je me suis appliqué, mais il reste anecdotique à mes yeux.

Dans quelle forêt avez-vous tourné ?

Ce qui est drôle, c’est que tout le monde était persuadé que nous avions tourné au Canada, alors qu’en réalité nous sommes restés dans les montagnes près de Rome. C’était un lieu fantastique, très photogénique, qui correspondait parfaitement au décor décrit dans le scénario. Alors qu’inversement, quand j’ai tourné Le Dernier monde cannibale, les gens pensaient que j’avais tourné en Italie et non en Malaisie.

1988

Le Tueur de la pleine lune (Phantom of Death)

Michael York incarne Robert Dominici, un pianiste renommé qui est victime d’une maladie étrange. Celle-ci l’atteint physiquement, provoquant un vieillissement accéléré, et psychologiquement, le muant en tueur fou. Le film est riche en meurtres graphiques. L’un des plus marquants montre une jeune femme qui descend d’un train, arpente le quai d’une gare, avance près d’une porte vitrée à travers laquelle elle aperçoit l’ombre d’un homme inquiétant. Mais ce dernier n’est qu’un passant qui allume une cigarette puis est rejoint par une amie qui le transporte sur son scooter. Soulagée, la jeune femme soupire, mais son répit est de courte durée. Un couteau surgit soudain et la frappe de plein fouet. De l’autre côté de la vitre, le spectateur ne voit que sa silhouette, tandis qu’un énorme jet de sang se met à éclabousser abondamment le verre. La vitre finit par céder sous le poids de la victime ensanglantée.

Où avez-vous tourné cette séquence très graphique ?

Dans une gare à Rome, tout près de chez moi. D’ailleurs j’y fais une petite apparition, dans le rôle de l’homme suspect à la cigarette. J’aime bien apparaître furtivement dans mes films et dans ceux des autres, juste pour le plaisir. Lorsqu’Eli Roth m’a demandé de jouer un petit rôle dans Hostel, j’ai accepté avec joie. J’ai dû faire des apparitions de ce type dans une bonne vingtaine de films. Cette scène de meurtre dans la gare a été minutieusement découpée et montée pour que nous puissions maximiser son impact. Elle devait être à la fois belle et effrayante. Son efficacité est augmentée par la très belle musique de Pino Donaggio. Juste après ce film, Donaggio et moi avons retravaillé ensemble pour la mini-série Oceano. C’était splendide, une des choses les plus belles que j’ai tournées, avec un casting fantastique. Mais des problèmes juridiques ont empêché cette série d’être diffusée en Italie. Il y a eu un conflit insoluble entre Cinecitta et le gouvernement canadien. La série est donc sortie dans le monde entier sauf en Espagne et en Italie.

Dans Le Tueur de la pleine lune, vous bénéficiez d’acteurs renommés.

Nous avions en effet un casting extraordinaire : Michael York, Edwige Fenech, Donald Pleasence. Ce dernier était toujours éméché pendant le tournage, mais j’ai adoré travailler avec lui. Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’occasion de côtoyer de nombreuses stars, des acteurs oscarisés de la trempe d’Ernest Borgnine, Alan Arkin, Martin Balsam, Irene Papas ou Marisa Berenson. Mais pour moi, le plus grand reste Donald Pleasence. Le Tueur de la pleine lune est un film dont je suis très fier. Il est rempli de très belles scènes, comme celle de la gare, ou celle qui se déroule dans Le Carnaval de Venise, et que je revois toujours avec plaisir.

1993

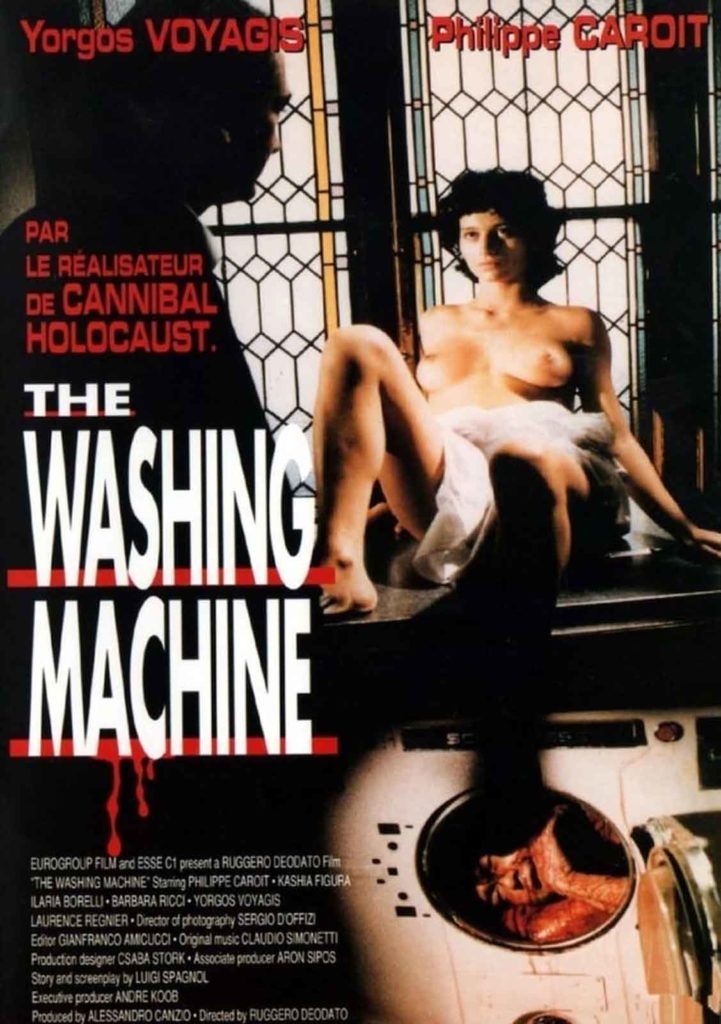

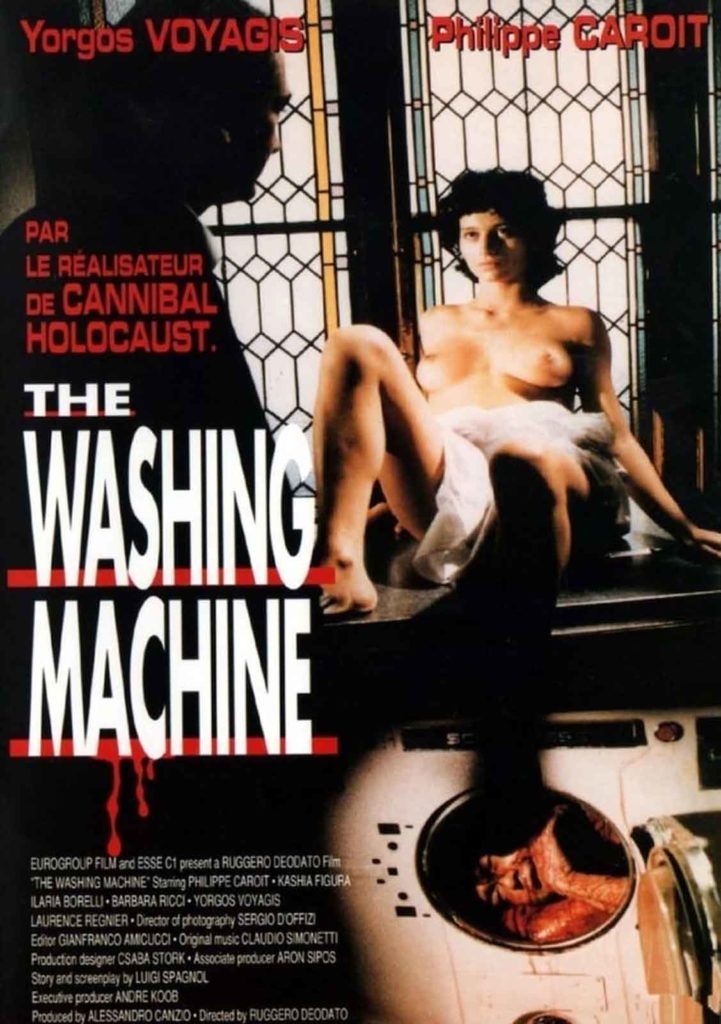

Vortice Mortale (The Washing Machine)

Soutenu par une musique langoureuse de Claudio Simonetti, The Washing Machine se déroule dans une luxueuse demeure où trois femmes partagent un appartement. L’une d’elle est réveillée en pleine nuit par le chat noir qui cohabite avec elles. Dans un demi-sommeil, elle descend à l’étage inférieur et voit avec surprise que la machine à laver est en train de tourner, tandis que du sang coule autour du hublot. Curieuse, elle ouvre la porte de la machine et y découvre le cadavre ensanglanté d’un homme, dont on ne voit que la tête et la main. Cette vision atroce lui arrache un hurlement. Il s’agit en réalité d’un cauchemar, qui deviendra récurrent tout au long du film.

Comment cet étrange projet est-il né ?

The Washing Machine est à l’origine une pièce de théâtre expérimentale qui a été montée en Italie avec la même comédienne pour les trois rôles principaux. L’histoire m’a plu et j’ai voulu en tirer une sorte de giallo mélangeant l’horreur et le sexe. J’ai tourné le film dans de magnifiques décors à Budapest. L’ambiance et les lieux là-bas étaient fantastiques. Financièrement, il était intéressant d’aller tourner en Hongrie à l’époque, et nous en avons tiré parti artistiquement. J’avais déjà réalisé un film publicitaire à Budapest, et j’avais adoré les décors naturels. On peut y trouver des styles très différents selon les quartiers. Certains évoquent Prague, d’autres la Turquie. Le seul véritable inconvénient, quand on tourne dans cette ville, c’est le froid. Les températures peuvent y baisser très vite.

La scène du cadavre dans la machine à laver a-t-elle été tournée en studio ?

Non, nous nous sommes installés dans un décor réel à Budapest et nous avons mis en place la séquence avec une équipe d’effets spéciaux locale. Je n’ai amené avec moi que sept personnes d’Italie, dont le directeur de la photographie Sergio D’Offizzi, qui avait déjà fait les images de Cannibal Holocaust. Le reste de l’équipe était hongrois.

Parlez-nous de votre collaboration avec Claudio Simonetti.

Sa musique est magnifique dans The Washing Machine. Nous avons fait cinq films ensemble, parce que j’apprécie son travail et parce que nous nous entendons bien. Et pourtant notre collaboration n’est pas simple. En effet, il a beaucoup de mal à se détacher du style qu’il a développé avec les films de Dario Argento, avec ces sonorités si particulières et ces rythmes répétitifs et lancinants. Or je ne trouve pas ça adapté à mes films. Nous bataillons donc un peu mais nous finissons toujours par y arriver !

2016

Le lendemain d’une soirée d’Halloween bien arrosée, quatre étudiants qui partagent le même appartement en Italie se réveillent difficilement. Mais l’un d’entre eux manque à l’appel. Soudain, James, Duke et Lenka découvrent que le corps inanimé de leur amie Elizabeth gît immobile au-dessus de leur tête, sur le plafond vitré de l’appartement. En cherchant à l’atteindre avec une échelle, les deux garçons brisent la vitre. Le corps ensanglanté de la jeune fille chute alors au ralenti, avec une beauté macabre qui n’est pas sans rappeler Suspiria. Ce corps qui brise le verre est la parfaite métaphore de la mort qui s’immisce brutalement dans le monde réel. Le cadavre entaillé et ensanglanté gît alors au sol, sans qu’aucun de ses trois amis ne soit capable de se souvenir des événements précis de la veille.

Qu’est-ce qui vous a poussé à tourner un nouveau film après tant d’années d’absence ?

En réalité je n’ai jamais arrêté de tourner, mais il y avait longtemps que je n’avais pas fait de fiction. Le public attend toujours que je refasse Cannibal Holocaust. J’ai envie de le satisfaire, tout en essayant de proposer autre chose. L’histoire de Ballad in Blood n’a rien à voir avec Cannibal Holocaust, mais il y a quelques points communs dans la narration, comme l’utilisation d’images filmées dans le passé qui donnent des indications sur ce qui s’est déroulé auparavant. Cette fois-ci, ce sont des films vidéo pris avec un téléphone et passés sur un ordinateur. C’était aussi une bonne solution pour que l’action ne reste pas cantonnée dans la maison, sinon les spectateurs allaient finir par devenir claustrophobes !

L’appartement dans lequel se déroule la majorité de l’intrigue est particulièrement photogénique.

Nous avons trouvé un décor superbe. Tout a été reconstitué en studio, à Rome, dans un théâtre spécialement aménagé dans lequel a été installée une piscine. Nous avons tout préparé en deux semaines seulement, et le tournage a duré 18 jours : quinze jours à Rome et trois jours à Orvieto, dans la province de Terni, pour les scènes de la fête d’Halloween, sur le site incroyable du puits de San Patrizio. Une partie de ces séquences ont été tournées au drone, pour donner un sentiment de vertige et créer une frontière floue entre le fantastique et la réalité. J’ai pris l’habitude de tourner les films publicitaires en deux jours, donc je sais aller vite, ce qui m’a beaucoup aidé étant donné notre tout petit budget.

La scène du corps d’Elizabeth qui tombe du plafond vitré a-t-elle été compliquée à tourner ?

C’était sans doute la plus difficile de toutes les scènes du film, d’un point de vue technique. J’avais fait mes premiers repérages à Turin pour Ballad in Blood. Là, j’avais découvert un appartement fantastique conçu par un architecte français. On y trouvait un lit avec une grande vitre au plafond. Lorsque nous avons finalement décidé de tourner à Rome, j’ai tout fait reconstituer sur cette base, et nous avons conçu le décor en fonction de cette scène particulière. La comédienne devait tomber en cassant la vitre. J’y tenais. Il fallait que je trouve une raison, dans le scénario, qui justifie cette scène. Donc les deux personnages masculins utilisent une échelle qui heurte la vitre et la casse. La véritable actrice joue jusqu’à ce que le plafond en verre se brise. C’était une fausse vitre en sucre. Ensuite, nous avons utilisé un mannequin pour la chute à proprement parler. Puis c’est à nouveau l’actrice. Nous avons passé un peu de temps au montage pour que la séquence fonctionne bien. Et ça permet d’obtenir très tôt dans le film une scène choc qui attire immédiatement l’attention des spectateurs.

Une fois de plus, Claudio Simonetti signe la musique de votre film.

Oui, et une fois de plus nous avons mis du temps à nous mettre d’accord ! Je voulais qu’il m’écrive un thème romantique, dans le style de ce que faisait Ritz Ortolani, mais ce n’est pas vraiment son registre. Nous avons perdu un mois et demi, parce que je n’étais jamais satisfait de ce qu’il me proposait. A force de discuter, il a finalement trouvé l’atmosphère qui me plaisait, avec notamment l’utilisation de l’orgue, et je suis très content du résultat final.

Propos recueillis par Gilles Penso

Partagez cet article