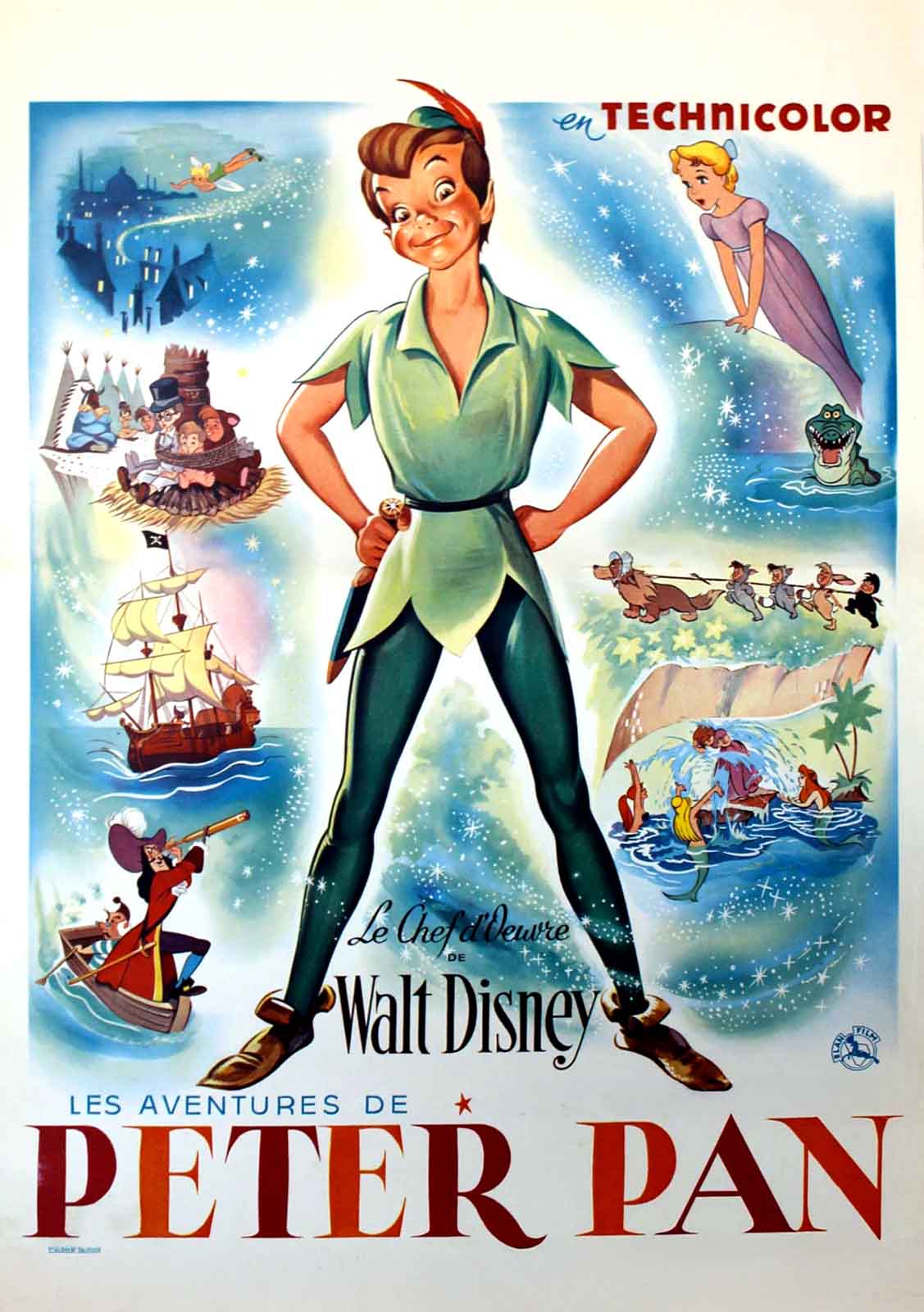

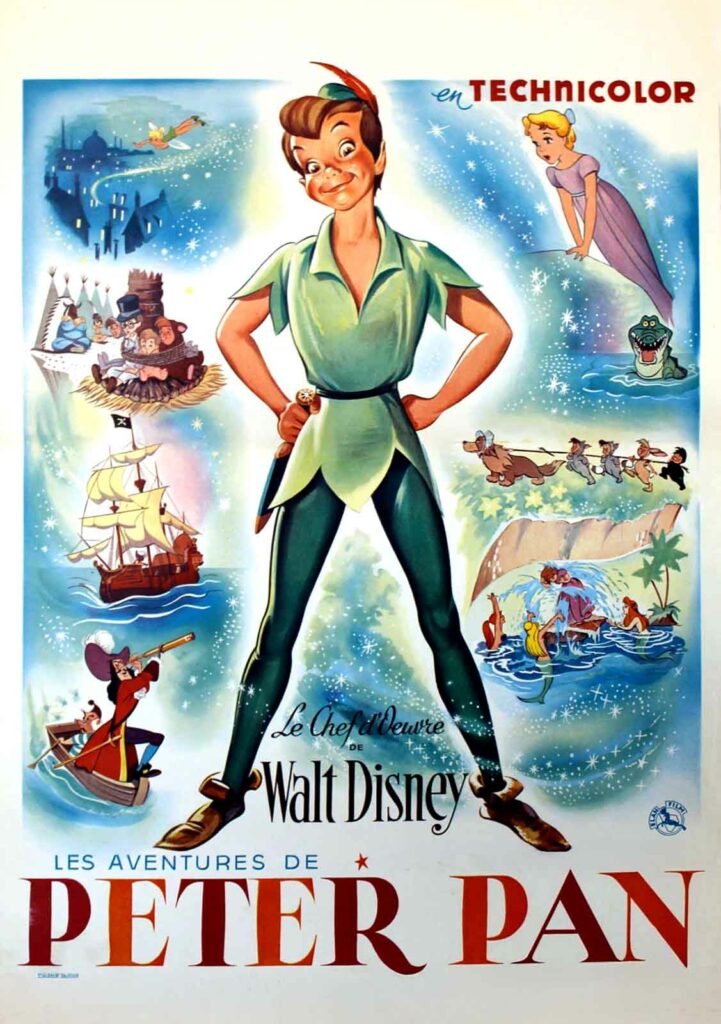

Réinventé par Walt Disney, l’enfant qui ne voulait pas grandir devient l’un des héros les plus populaires de la « maison de Mickey »…

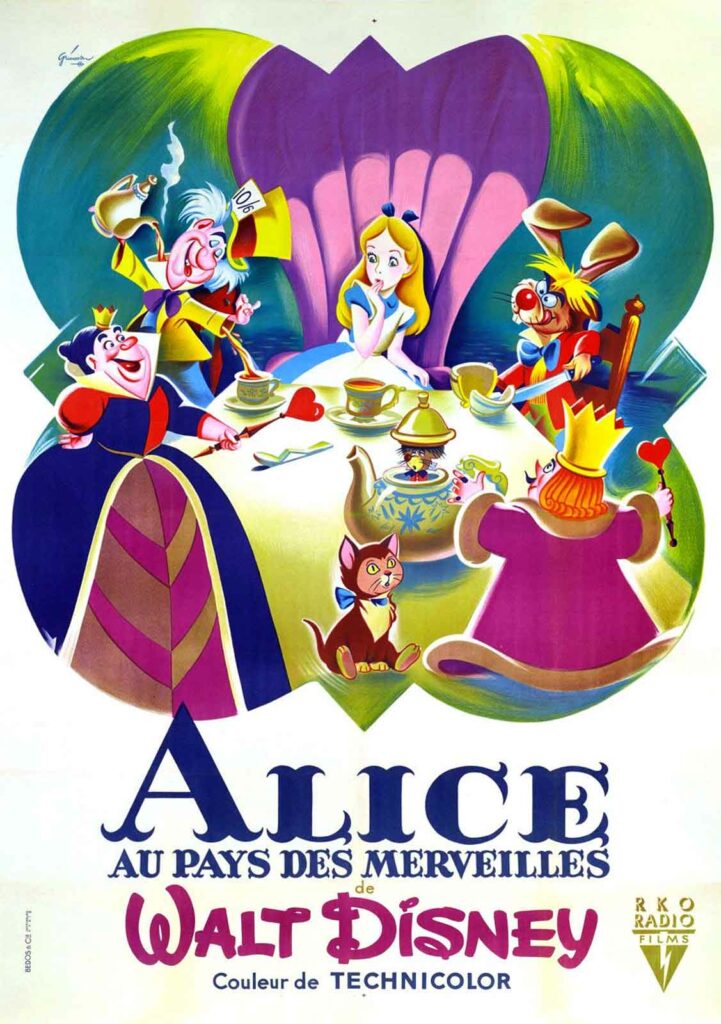

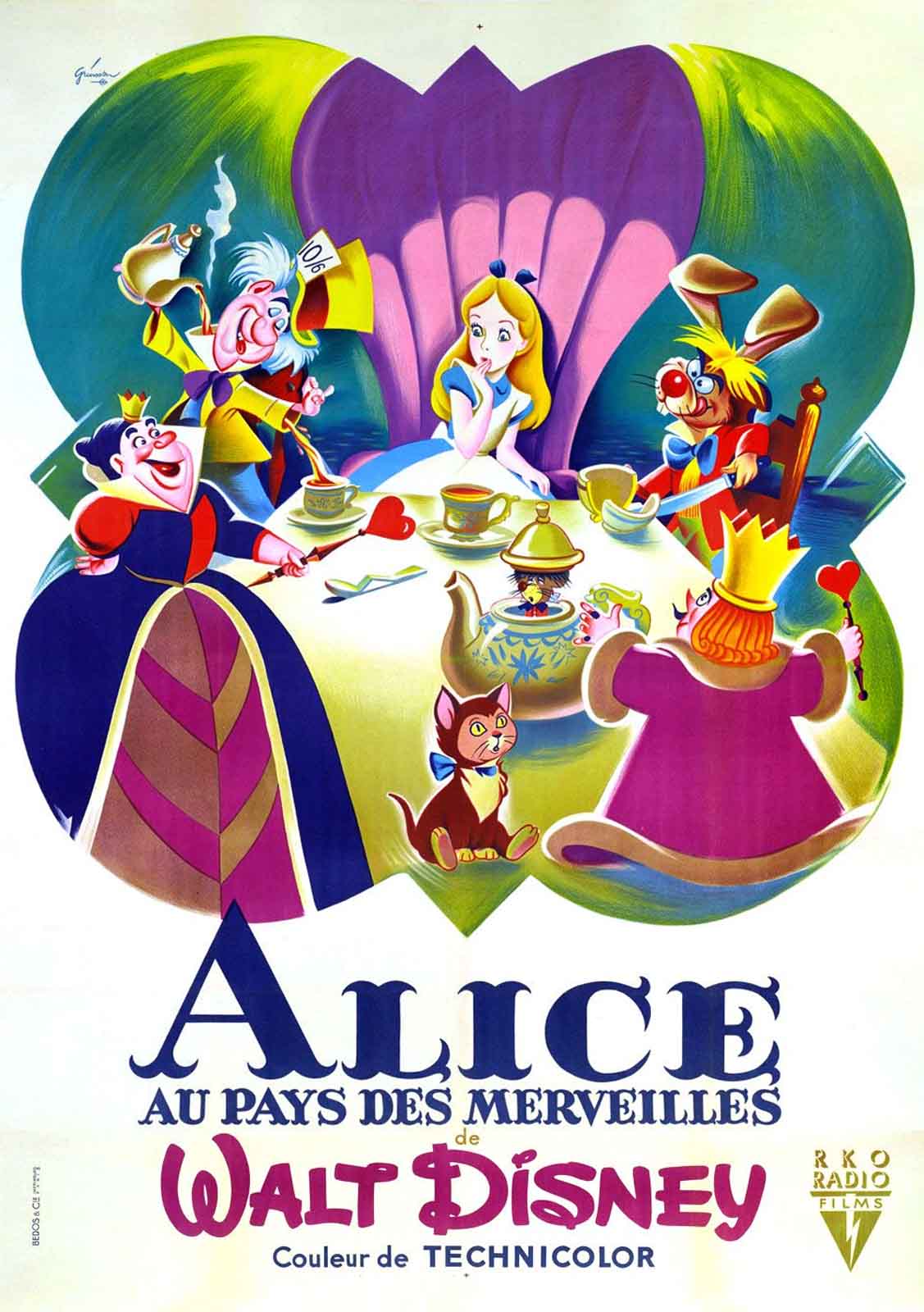

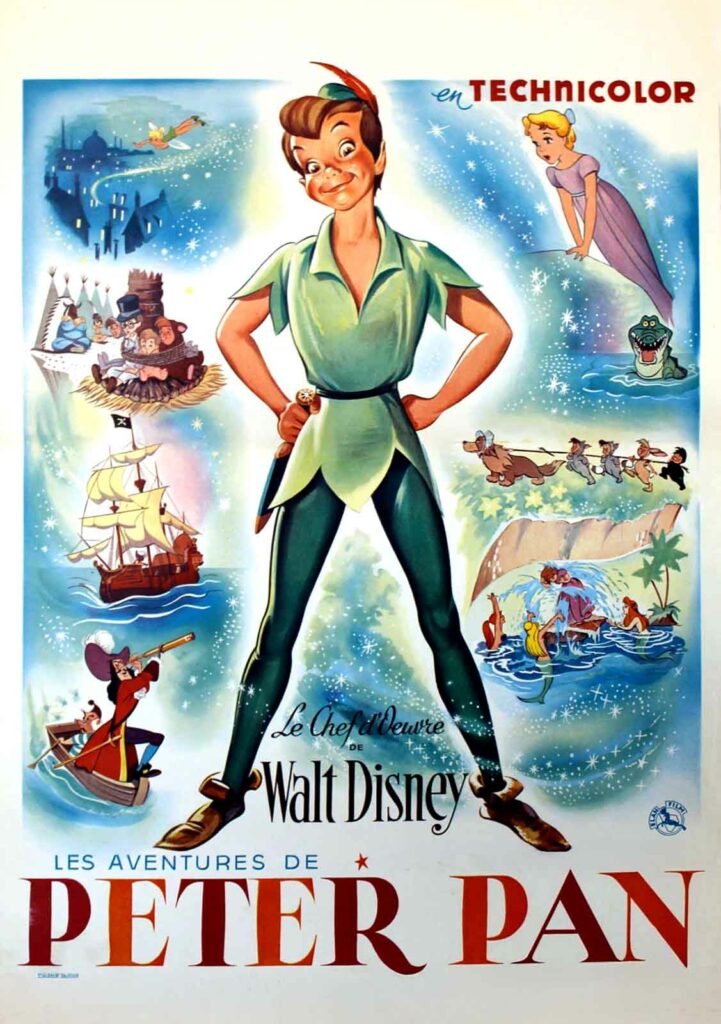

En 1951, Alice au pays des merveilles laisse un goût amer dans la bouche de Walt Disney. L’adaptation du chef-d’œuvre de Lewis Carroll est-elle trop déjantée ou trop insaisissable ? Toujours est-il qu’elle déroute le public. Deux ans plus tard, pourtant, le studio retente l’aventure avec un autre monument de la littérature britannique : Peter Pan. Mais cette fois, Disney change de cap. Il ne s’agit plus de suivre les errances d’un imaginaire sans boussole, mais de canaliser l’esprit de l’enfance dans un récit fluide, rythmé, visuellement cohérent. Et le résultat va faire date. Peter Pan, c’est d’abord une promesse : celle de s’envoler. Littéralement. Dans l’un des plus beaux démarrages de film du studio aux grandes oreilles, les enfants Darling quittent leur chambre sous les étoiles, guidés par un garçon au sourire espiègle et une fée minuscule. Le voyage vers le Pays Imaginaire n’est pas seulement une traversée de Londres en rase-motte, c’est un manifeste visuel : ici, tout sera féerie, fluidité, enchantement. La force du film vient peut-être de sa source. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un roman complexe mais une pièce de théâtre. Le récit est déjà pensé pour la scène, les personnages sont immédiatement identifiables, les situations claires. Disney n’a plus qu’à injecter son savoir-faire, autrement dit des chansons qui restent en tête, des personnages secondaires irrésistibles, et bien sûr une animation somptueuse où même l’ombre de Peter a du caractère.

Dans cette version revue et corrigée du texte de Barrie, Peter Pan perd en mystère ce qu’il gagne en efficacité. Plus question d’ambiguïtés sur son refus de grandir. Le jeune héros devient le symbole joyeux d’une enfance insouciante et triomphante. Il virevolte, défie les adultes, protège les enfants perdus, affronte le Capitaine Crochet avec une aisance insolente. Ce Peter-là est un héros Disney pur jus, sans zones d’ombre ni drames enfouis. Nous sommes loin du personnage tourmenté original, mais qu’importe puisque le public l’adopte instantanément. Autour de lui gravitent des figures devenues emblématiques. Wendy, douce et maternelle, devient la voix de la raison dans ce monde d’aventure. Crochet, méchant plus gaffeur que terrifiant, annonce la lignée des vilains de luxe du studio, burlesques et hauts en couleur. Et puis il y a Clochette, la grande révélation du film. Simple éclat de lumière sur scène, elle devient ici une créature pleine de caractère, jalouse, expressive, irrésistible. Une star née, qui connaîtra plus tard ses propres aventures indépendamment de celles de Peter.

Pas de labyrinthe pour Pan

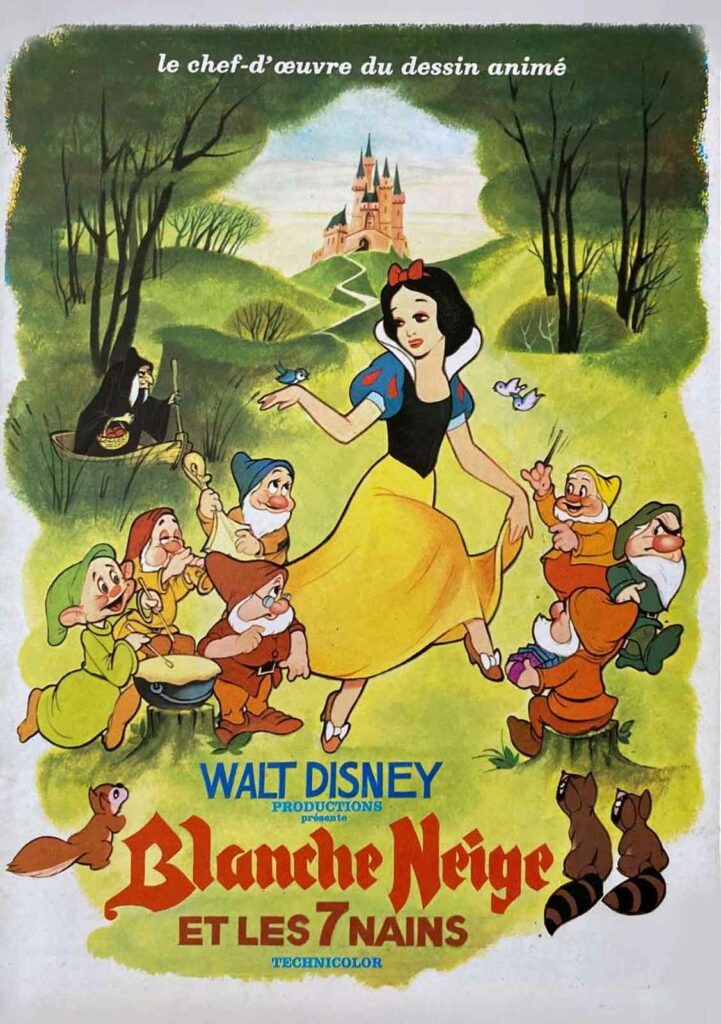

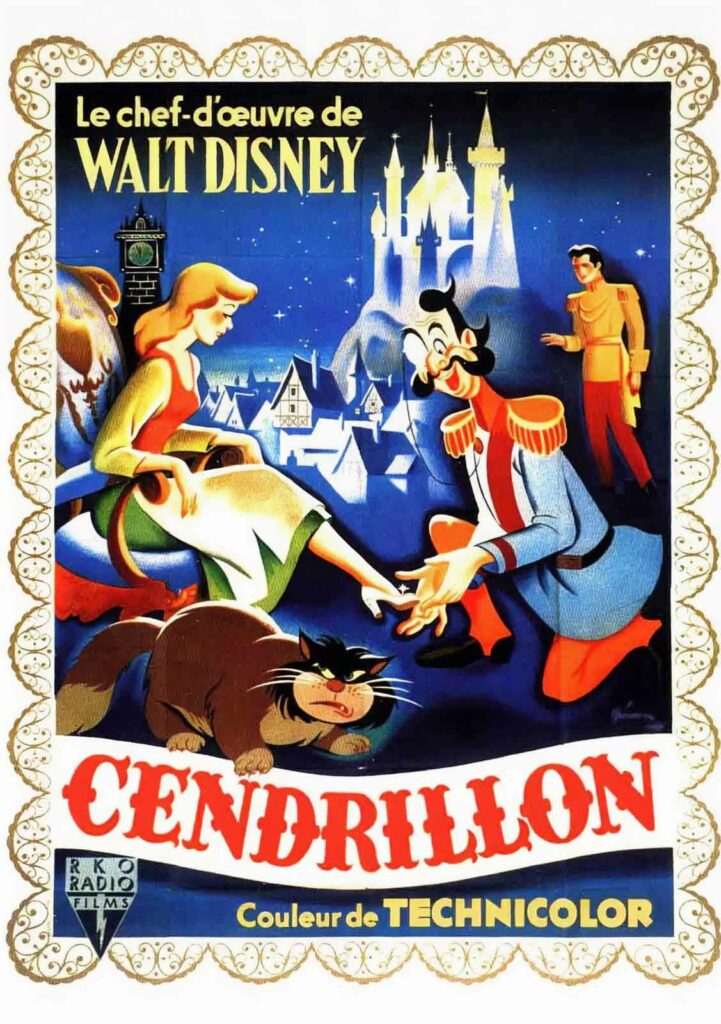

Là où Alice s’égarait volontairement dans les labyrinthes de l’absurde, Peter Pan trace une ligne claire, guidée par une géographie de conte et une mécanique bien huilée. Chaque île, chaque tribu, chaque grotte a sa fonction. Tout s’agence pour construire un monde cohérent, attrayant, facilement mémorisable. Le Pays Imaginaire devient plus réel que jamais. Une fois de plus, cette adaptation opte pour la simplification et l’adoucissement. Les tensions psychologiques de l’œuvre de Barrie sont donc polies, la mélancolie remplacée par la magie. Certains crieront à la trahison. D’autres verront dans cette retranscription une relecture brillante, taillée pour un public familial, où le rêve prend le pas sur la réflexion. Comme avec Blanche Neige, Cendrillon ou même Alice, Disney parvient tant à imposer son propre Peter Pan dans l’imaginaire collectif qu’il finit presque par éclipser toutes les autres adaptations. Le collant vert, le crocodile au tic-tac, les sirènes et les pirates, la poudre de fée… toute cette imagerie ancrée dans l’inconscient collectif vient du film de 1953. Co-réalisée par les vétérans Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske (avec la collaboration non créditée de Jack Kinney), cette féerie ultra-populaire aura contribué à redonner des ailes à la maison de Mickey et à propulser quelques-uns de ses futurs succès tels que La Belle et le Clochard, La Belle au bois dormant et Les 101 Dalmatiens.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article