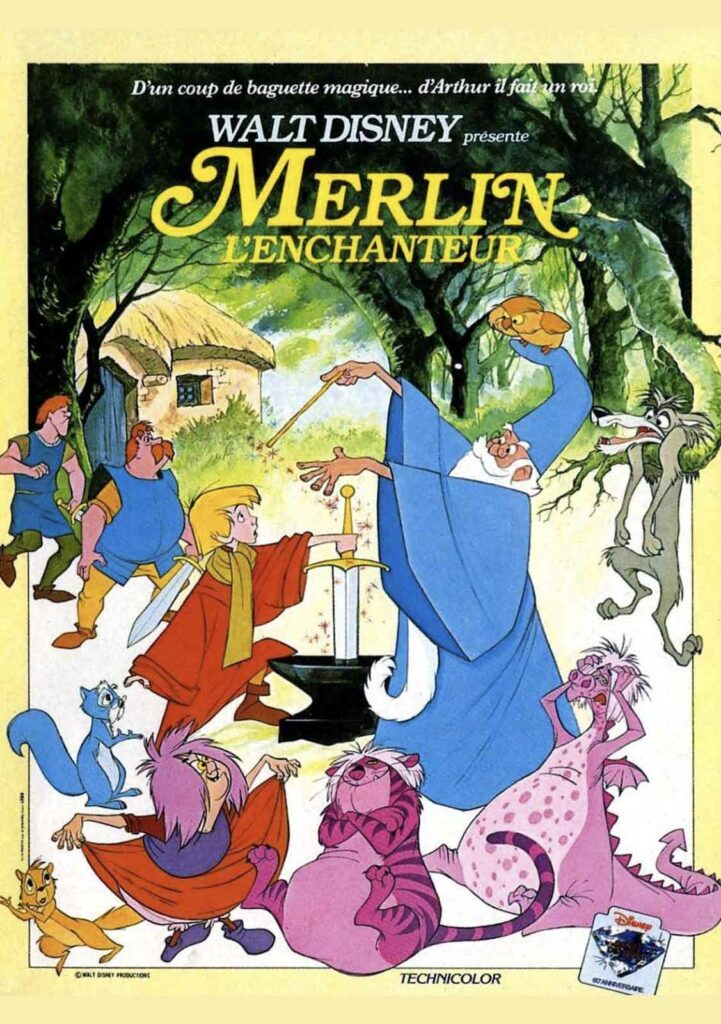

Le studio Disney réinvente la légende du roi Arthur sous un angle burlesque, accumulant les gags, les métamorphoses et les anachronismes…

THE SWORD IN THE STONE

1963 – USA

Réalisé par Wolfgang Reitherman

Avec les voix de Sebastian Cabot, Karl Swenson, Rickie Sorensen, Junius Matthews, Ginny Tyler, Martha Wentworth, Norman Alden, Alan Napier

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Merlin l’enchanteur marque une étape singulière dans la production du studio Disney. Dernier film à sortir du vivant du vénérable Walt, il est aussi le premier à être réalisé entièrement sous la houlette de Wolfgang Reitherman, animateur vétéran promu réalisateur à la suite des 101 Dalmatiens. Adapté librement du roman de T. H. White The Sword in the Stone, le film se démarque par son ton résolument comique, son rythme très libre et sa structure épisodique, loin de la grande fresque médiévale que l’on pourrait attendre d’un récit arthurien. Ici, le jeune Arthur, surnommé Moustique, est un garçon des bois maladroit et rêveur, destiné sans le savoir à tirer l’épée du rocher pour devenir roi. Ce n’est pas l’héroïsme qui l’y conduit, mais une suite d’enseignements dispensés par un vieux magicien fantasque, Merlin (variante sympathique de celui qui apparaissait dans le segment « L’Apprenti-sorcier » de Fantasia), accompagné de son hibou grincheux Archimède. Pour préparer Moustique à son avenir, Merlin l’initie à des leçons de vie inattendues. Il lui apprend ainsi à se transformer en poisson pour comprendre les dangers du monde, en écureuil pour apprendre l’instinct et l’émotion, ou encore en oiseau pour affronter la peur. Chaque épisode est l’occasion d’un petit conte autonome.

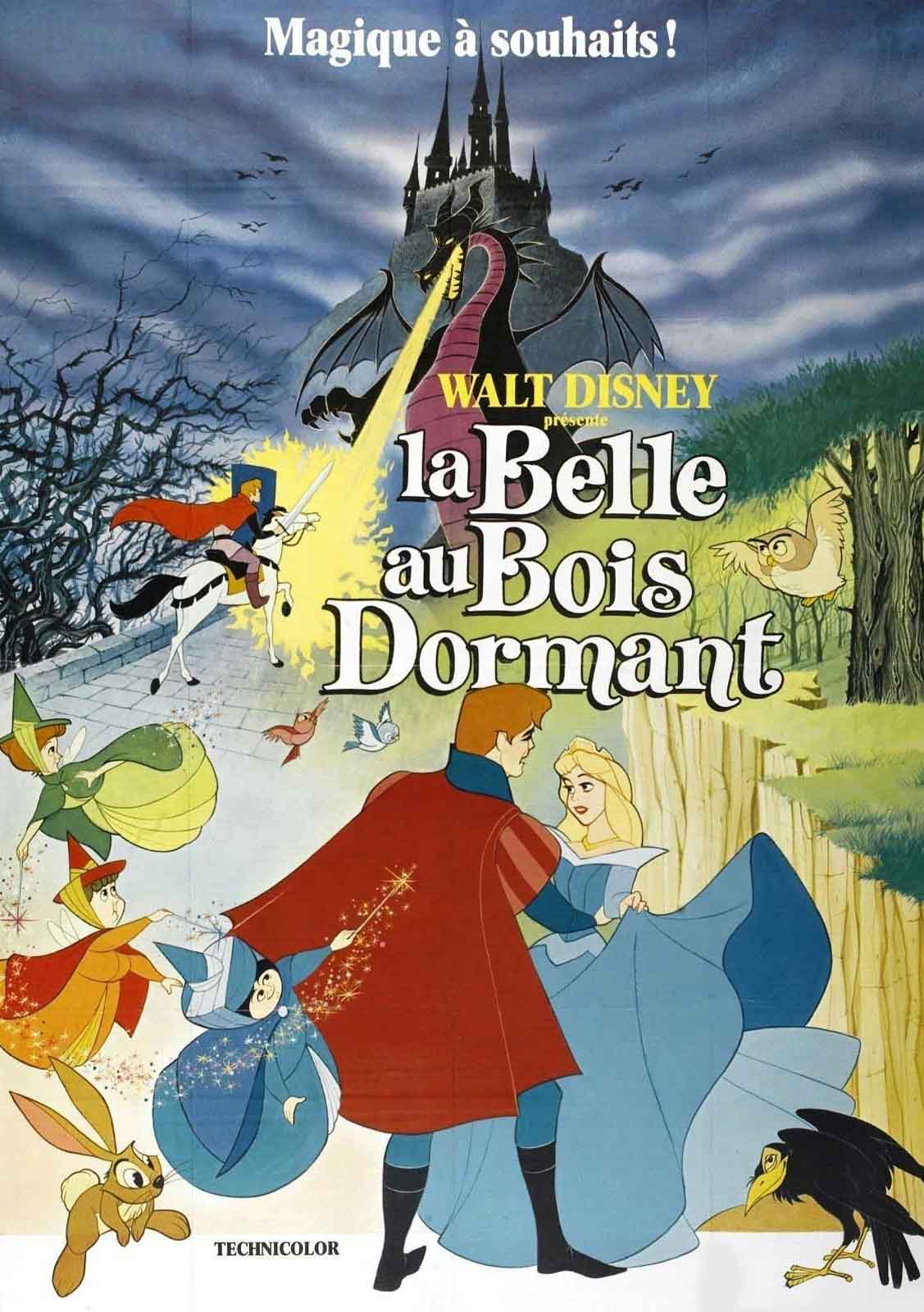

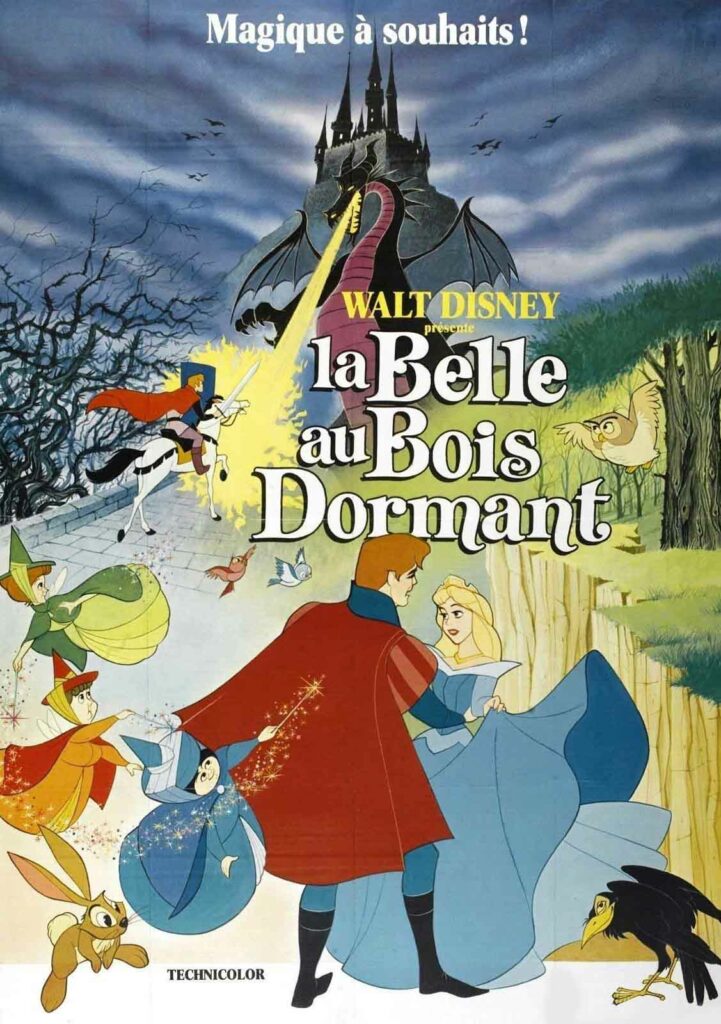

Ce choix narratif, s’il a pu déconcerter certains spectateurs adultes en quête d’une intrigue forte, fonctionne pleinement sur un jeune public. Reitherman impose ici un style qui fera école chez Disney : une animation limitée pour alléger les coûts, un recyclage de séquences et une mise en avant des caractères comiques. Malgré ces contraintes, le film regorge d’inventivité. Le morceau d’anthologie est sans conteste sa bataille finale, un duel mémorable entre Merlin et Madame Mim. Tous deux se transforment en animaux à tour de rôle en conservant certains de leurs attributs physiques : les lunettes, les sourcils broussailleux et la moustache pour l’enchanteur, la coupe de cheveux ébouriffée et les yeux jaunes pour la sorcière. Après s’être changés tour à tour en crocodile, en tortue, en lapin, en musaraigne, en chenille, en poule, en morse, en éléphant, en souris, en tigre, en serpent, en crabe, en rhinocéros et en chèvre, les deux belligérants poursuivent la lutte dans l’eau. Là, Mim se métamorphose en dragon violet et bedonnant, au sein d’une sorte de parodie du final de La Belle au bois dormant. Alors qu’elle surgit de l’eau, qui se mue en lave, la créature démoniaque exhibe son long cou, ses grands nasaux, ses longues pattes griffues et ses petites ailes dorsales. De sa gueule hideuse aux dents éparses jaillit du feu. Merlin semble alors perdu. Mais il est soudain saisi d’un éclair de génie. Se changeant en germe, il contamine le dragon qui tombe malade, devient blafard, se couvre de boutons et s’effondre, saisi par une forte fièvre. Mim reprend alors sa forme humaine et s’avoue vaincue.

Le combat des sorciers

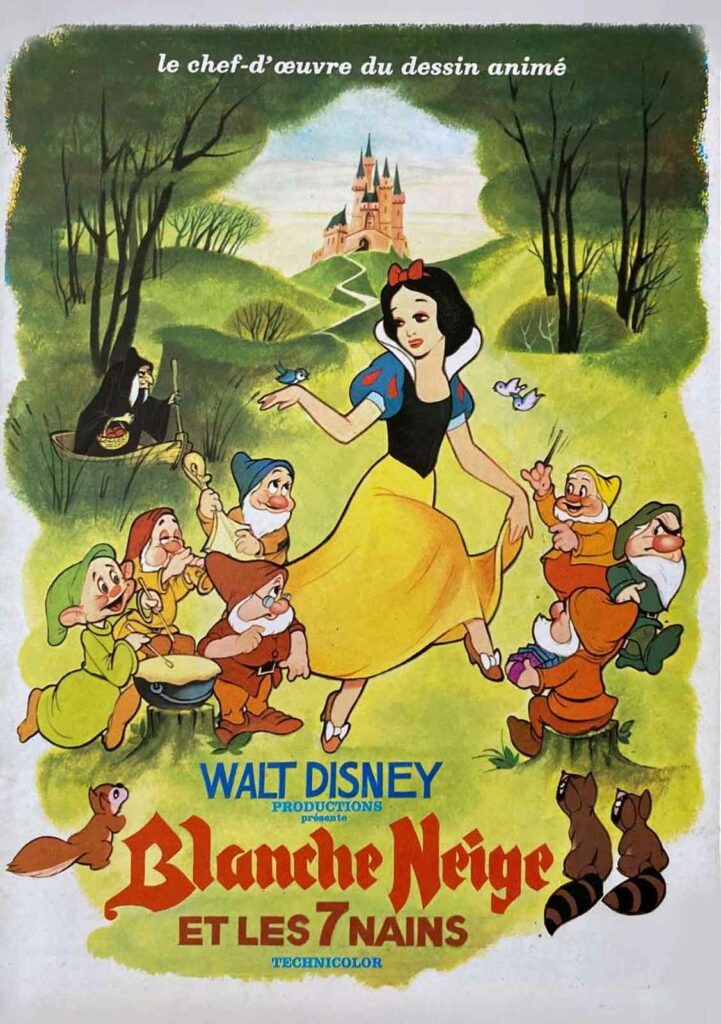

Cette séquence incarne tout ce que le film réussit le mieux : détourner les attentes du spectateur, préférer la ruse à la force brute, et s’amuser de son propre héritage. La sorcière Mim, totalement originale par rapport au texte de White, préfigure les méchantes burlesques des années 1970, à mi-chemin entre Cruella et Madame Médusa. Elle illustre aussi la nature polymorphe du film, toujours prompt à glisser du conte initiatique à la pure comédie cartoonesque. Certes, Merlin l’enchanteur n’atteint pas la profondeur émotionnelle de Bambi ou la majesté de La Belle au bois dormant. Il ne cherche d’ailleurs jamais à les égaler. Son charme tient dans sa modestie revendiquée. Il s’agit d’une fantaisie légère, espiègle et un brin absurde, qui ne prend jamais très au sérieux ses leçons d’apprentissage. L’animation est certes un peu répétitive (on en retrouvera des morceaux entiers dans Le Livre de la jungle), mais elle déborde d’inventivité, en accord avec le score jazzy des frères Sherman. Film de transition, souvent mésestimé, Merlin l’enchanteur s’impose aujourd’hui comme une œuvre attachante, drôle et inventive.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article