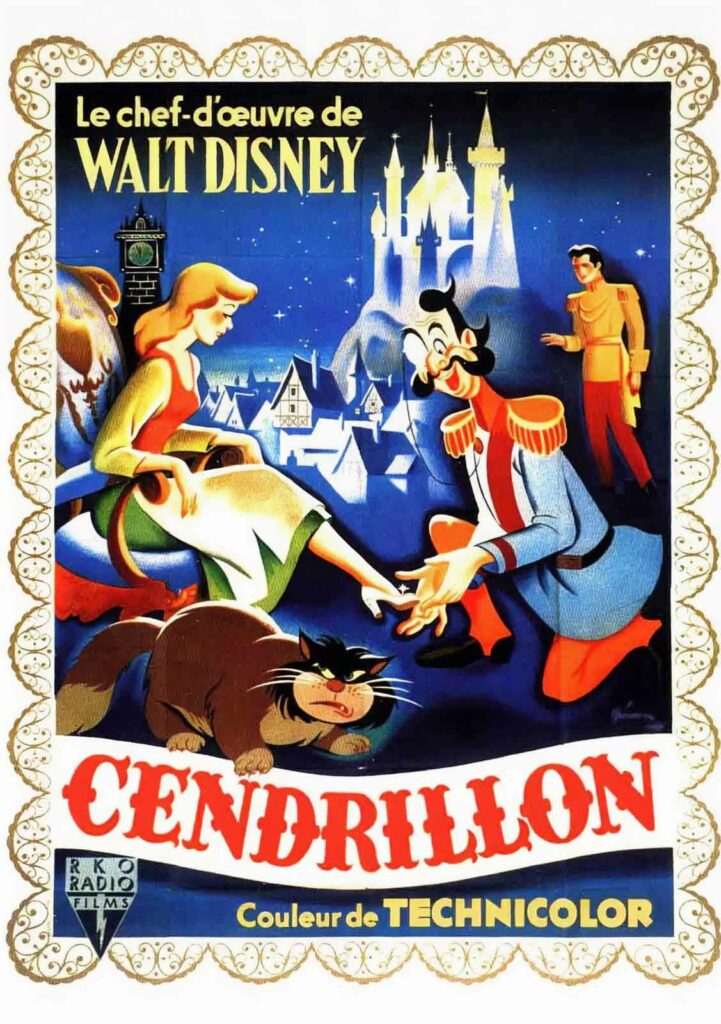

Mis à mal par la Seconde Guerre mondiale, le studio Disney renaît de ses cendres grâce à ce conte de fée qui servira de modèle à tous les autres…

CINDERELLA

1950 – USA

Réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

Avec les voix de Ilene Woods, James G. MacDonald, Eleanor Audley, Rhoda Williams, Lucille Bliss, Luis Van Rooten, Verna Felton, William Phipps, June Foray

THEMA CONTES

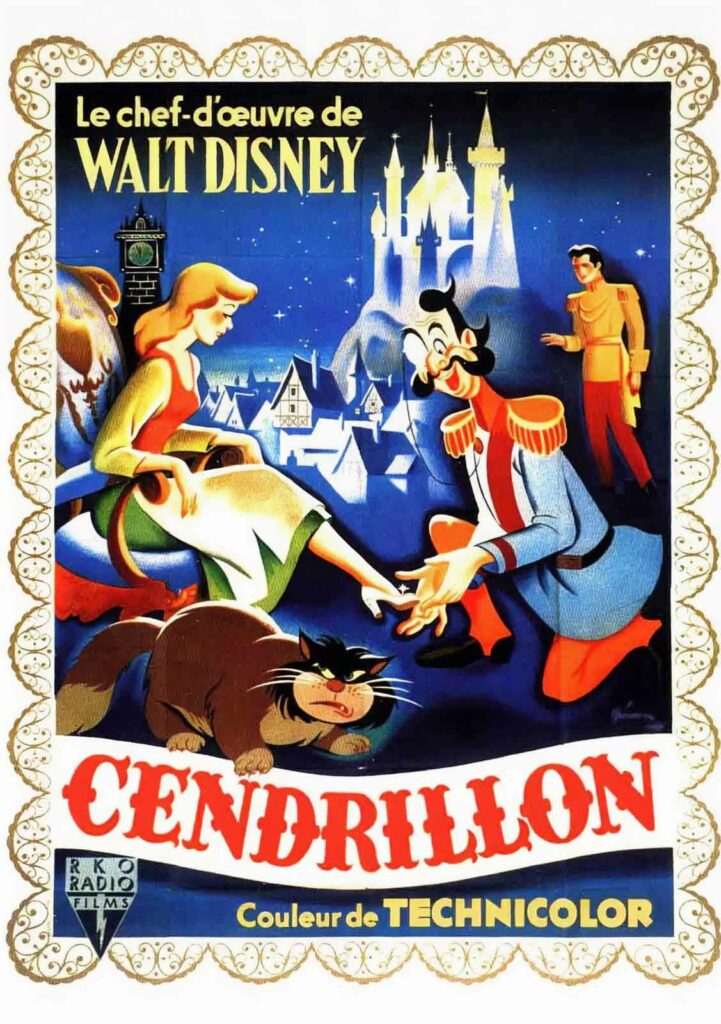

Quand Cendrillon sort sur les écrans en 1950, le studio Disney n’a plus droit à l’erreur. Presque une décennie s’est écoulée depuis Bambi, et les caisses ne sont plus autant remplies qu’avant. La Seconde Guerre mondiale a condamné l’empire de Mickey à multiplier les films à sketchs (Mélodie Cocktail, Coquin de printemps…), tandis que Fantasia et Pinocchio, malgré leur génie artistique, ont plombé les finances. Le conte de Perrault, resté longtemps en suspens, devient alors une mission de sauvetage. Car si cette production à trois millions de dollars ne rameute pas le public en masse, c’est la fin de l’animation chez Disney. Heureusement, la magie opère. Cendrillon marque en effet un retour triomphal aux longs-métrages animés et, plus encore, au conte de fées purs et durs. Car le film reprend l’équation gagnante de Blanche-Neige et les sept nains : une héroïne douce et persécutée, un château scintillant à l’horizon, un bestiaire attachant et des chansons qui font avancer le récit. Mais loin d’être une simple redite, Cendrillon affine la formule, la rend plus lisible, plus fluide, plus «disneyenne» en somme.

Si la mise en scène peut sembler sage comparée à l’inventivité visuelle des opus précédents, c’est que chaque plan a été savamment pensé en amont. Près de 90 % des séquences ont été tournées en prises de vue réelles avant d’être animées, un procédé économique mais aussi terriblement efficace. La scène du bal, par exemple, tire sa force de cette précision millimétrée qui transforme une valse en quasi-rituel magique. La robe de Cendrillon, surgissant sous les étincelles de la bonne fée, devient une icône instantanée de l’imaginaire collectif. Mais la vraie trouvaille du film, ce sont les souris. Jacques et Gus-Gus, fripouilles au grand cœur, volent la vedette dans des séquences de cartoon pur. À travers eux, l’humour s’invite dans un conte souvent moralisateur. Le chat Lucifer, pantin du mal domestique, en est le parfait contrepoint : sournois, grotesque, savoureusement cruel. Ces scènes animalières, qui auraient pu alourdir le récit, donnent au contraire un relief burlesque qui équilibre le classicisme du reste.

L’empire Disney contre-attaque

Sur le plan narratif, le film joue la simplicité : pas de quête épique, juste l’espoir d’échapper à une vie de servitude. Le prince, pour sa part, est réduit à un pur symbole : il n’a ni nom, ni personnalité, juste une fonction. Et c’est bien Cendrillon qui porte le film. Sa résilience silencieuse et sa douceur sans mièvrerie en font l’archétype même de la princesse Disney, matrice de toutes celles qui suivront. Bien sûr, la symbolique de l’ascension sociale de notre héroïne – rendue possible à condition de gentiment se conformer aux usages princiers et à une future vie de femme au foyer qu’on imagine docile – semble aujourd’hui très datée. Nous sommes alors au début des années 50, et Cendrillon est le reflet logique des mentalités de l’époque. Il n’empêche qu’au moment de sa sortie en salles, le film est un succès colossal, sauve les studios, relance le merchandising, et marque l’entrée de Disney dans une nouvelle ère. En coulisses, Walt se détache peu à peu du dessin animé pour se tourner vers la télévision, les films live, et un certain parc à thème en Californie. Mais Cendrillon reste la pierre angulaire de ce tournant, une œuvre-charnière, à la fois fin d’un cycle et promesse du retour triomphal d’un empire vacillant.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article