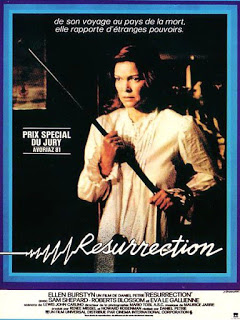

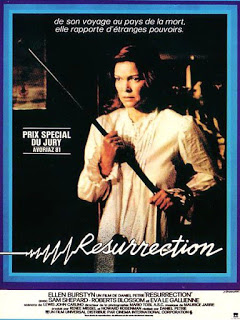

Après avoir échappé de peu à la mort, une femme développe d'étranges pouvoirs de guérison…

RESURRECTION

1980 – USA

Réalisé par Daniel Petrie

Avec Ellen Burstyn, Sam Shepard, Pamela Payton-Wright, Richard Farnsworth, Roberts Blossom, Clifford David, Madeleine Sherwood, Roy Scheider

Sept ans après le succès planétaire de L’Exorciste chez Warner, les studios Universal décident opportunément d’offrir un nouveau thriller fantastique à Ellen Burstyn. Le script signé Lewis John Carlino (Opération diabolique) séduit l’actrice qui s’investit corps et âme dans le projet pour ne plus faire qu’un avec le personnage d’Edna Mae. Epoustouflante de justesse (elle passa de peu à côté d’un Oscar) et physiquement très impliquée, Burstyn usera ici parfaitement de sa voix apaisante si caractéristique, enrobée par l’orchestration au diapason de Maurice Jarre. Le vétéran Daniel Petrie est choisi pour mettre en scène l’histoire de cette femme qui, après avoir subi un accident de voiture provoquant la mort de son mari et la laissant paralysée, décide de retourner vivre au sein de la ferme familiale, dans un Kansas rassurant, berceau des croyants. Rapidement, elle est assaillie d’étranges rêves proches des Expériences de Mort Imminente (Joel Schumacher s’en souviendra pour L’Expérience interdite), et développe de spectaculaires dons de guérisseuse, induisant de vives réactions au sein de sa petite communauté…

Petrie choisit une approche réaliste, loin de tout effet facile, s’autorisant une fugace concession à un fantastique plus démonstratif lors de tests scientifiques, rappelant L’Exorciste 2 : L’Hérétique de John Boorman. Le voyage initiatique de notre héroïne se voit magnifié par la photographie pastorale de l’italien Mario Tosi, déjà responsable de l’atmosphère magique et intimiste du Carrie de Brian de Palma. Edna Mae souffrira dès qu’elle commencera à démontrer un pouvoir de guérison christique. La communauté environnante, ne jurant que par la Sainte Bible, connaîtra une scission marquante face au phénomène : d’un côté ceux qui célèbrent leur bienfaitrice, de l’autre des détracteurs illuminés, la comparant au Diable lui-même. Outre une critique frontale de l’intégrisme religieux, source de discorde là où le simple amour de son prochain peut panser les plaies, Petrie dénonce le désir irrépressible propre à l’Homme de chercher une justification à tout prix quand quelque chose le dépasse. Ce rapport d’attraction/répulsion sur l’Autre, cette personne brisée par un accident de voiture qui lui confère un don/malédiction, figure charismatique s’appuyant sur une canne, tout ceci évoque évidemment le John Smith de Dead Zone (roman sorti un an auparavant). Stephen King est également à l’honneur à travers les similitudes d’Edna avec Carrie. Toutes deux prennent conscience de leur pouvoir par le biais initiatique du sang (la première lorsqu’elle soigne une enfant hémophile, la seconde le jour de ses premières règles), pouvoir taxé de diabolique.

Highway to Heaven

Le film évite le manichéisme, mettant en avant la bonté de la grand-mère d’Edna, image d’Epinal sortie tout droit des Raisins de la colère, fervente croyante qui fait, elle, bon usage de sa foi. Solide rempart face à la bigoterie galopante, elle est la clé de voûte de l’espoir d’un monde meilleur suggéré par sa petite-fille. Une autre figure essentielle s’impose à travers un protagoniste ambigu, Cal, incarné par un jeune Sam Shepard. Sauvé de la mort par Edna, il la courtise à outrance puis commence à en avoir peur. Paradoxalement, Cal est un pur symbole de liberté, cheveux longs de hippie au vent sur sa moto, mais se fait sournoisement rattraper par l’endoctrinement religieux qu’on lui a prodigué depuis toujours. La résurrection-titre s’avère être en même temps celle que l’on veut attribuer à Edna malgré elle du fait de son parcours christique mais se révèle avant tout spirituelle, lui permettant de se transcender et de trouver sa place dans le grand dessin. Outre son apport régénérant, elle jouera également un rôle d’accompagnante vers, au choix, un paradis ou un simple au-delà où l’on retrouve les siens au bout d’un tunnel lumineux. Au départ stérile, Edna est devenue source de vie, réussissant même (au détriment de sa santé) à s’approprier les maux les plus incurables de son prochain. Nous la retrouverons beaucoup plus tard, sauvant sans mot dire un jeune garçon du cancer qui le ronge. En mourra-t-elle, dans un ultime acte sacrificiel ? Qu’importe, seule compte la beauté du geste.

© Julien Cassarino

Partagez cet article