Mordu par un loup-garou pendant une expédition au Népal, un homme revient visiter sa sœur et son neveu, en luttant contre ses instincts bestiaux…

BAD MOON

1996 – USA / CANADA

Réalisé par Eric Red

Avec Mariel Hemingway, Michael Paré, Mason Gamble, Ken Pogue, Hrothgar Mathews, Johanna Marlowe Lebovitz, Gavin Buhr

THEMA LOUPS-GAROUS

Scénariste de Hitcher, Aux frontières de l’aube et Blue Steel, Eric Red fait ses premiers pas derrière la caméra en 1988 à l’occasion du polar Cohen & Tate. Après avoir enchaîné avec le film d’horreur Body Parts et le thriller Undertow, il se voit proposer l’adaptation du roman Thor de Wayne Smith, avant même sa publication. Contrairement à ce que son titre peut faire croire, le livre n’a rien à voir avec le dieu du tonnerre Viking mais se concentre sur les mésaventures d’une famille menacée par un loup-garou. La grande originalité du récit consiste à adopter le point de vue du chien des protagonistes, qui devient de fait le personnage principal. Emballé, Red accepte le challenge, à condition d’apporter un nombre important de modifications à l’histoire pour pouvoir la conformer à son style de mise en scène. De cinq personnes, la famille est ramenée à un nombre plus restreint de deux, une mère et son fils. Nous retrouvons donc en quelque sorte la dynamique de Cujo, si ce n’est que cette fois-ci le chien n’est pas une menace mais un protecteur. Le budget est restreint (six millions de dollars), mais Eric Red s’en contente, optimisant du mieux qu’il peut les quarante jours de tournage à sa disposition.

Désireux de faire commencer son film de manière percutante, Red décide de gorger son prologue de violence et de sexe, pour pouvoir plus tard se concentrer sur la psychologie de ses personnages. À peine a-t-on le temps de découvrir Ted Harrison (Michael Paré), photojournaliste en pleine expédition professionnelle au Népal, que celui-ci se réfugie dans sa tente avec sa compagne Marjorie (Johanna Marlowe Lebovitz) pour jouer au jeu de la bête à deux dos avec force gémissements et contorsions. Mais soudain, un lycanthrope surgit de nulle part, se jette sur la jeune femme et la déchiquète. En tentant de la sauver, Ted est mordu à l’épaule puis parvient à tuer le monstre d’un coup de fusil bien placé. Pleine lune démarre donc sur des chapeaux de roue, même si la censure exige quelques coupes pour éviter au film une interdiction aux moins de 17 ans. Cherchant à s’isoler après cette sanglante mésaventure, Ted s’installe dans une caravane au cœur de la forêt, puis finit par se joindre à sa sœur Janet (Mariel Hemingway) et à son neveu Brett (Mason Gamble). Mais Thor, le chien de la famille, sent bien que quelque chose cloche chez Ted…

Entre chien et loup

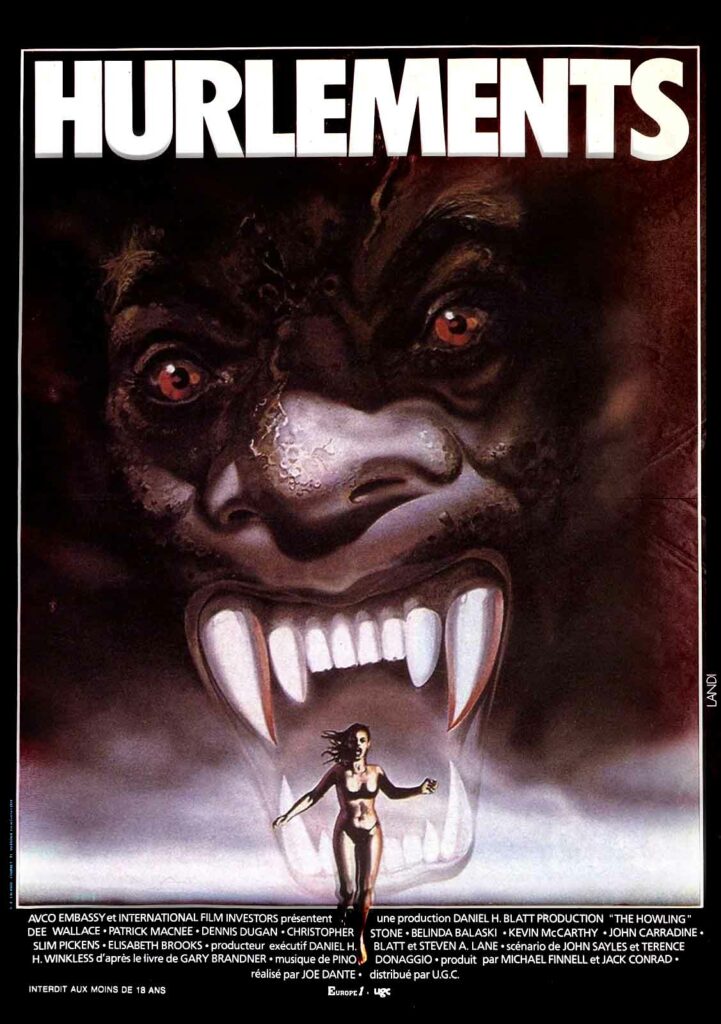

S’il ne combat pas dans la même catégorie que le légendaire diptyque Hurlements et Le Loup-garou de Londres, Pleine lune est une série B extrêmement distrayante, dont l’atout majeur est l’originalité de son traitement, inspiré directement par la plume de Wayne Smith. Car tout le scénario repose sur un antagonisme muet, fait de regards appuyés et de grognements. Lentement, la tension monte entre le chien et le loup-garou, sans que les personnages humains n’en aient immédiatement conscience. Le spectateur a donc un coup d’avance et se délecte des effets de suspense bâtis par la mise en scène habile de Red. Formellement, le film bénéficie d’une très belle bande originale de Daniel Licht (Dexter), dont certaines envolées amples tutoient les harmonies de Jerry Goldsmith et James Horner, mais aussi d’effets spéciaux extrêmement performants conçus par Steve Johnson (Vampire, vous avez dit vampire ?). Héritier des créations de Rick Baker et Rob Bottin, le lycanthrope est une bête très convaincante mêlant un costume complet à une tête animatronique. Dommage que les effets numériques et les morphings sollicités pour sa transformation finale soient aussi maladroits. Ce sera l’un des grands regrets du réalisateur. Le film s’appuie par ailleurs sur la performance intense de Michael Paré (la scène où il marque son territoire devant la niche de son ennemi canin est un morceau d’anthologie !). Distribué le lendemain d’Halloween, sans campagne publicitaire digne de ce nom, Pleine lune est un échec au moment de sa sortie. Mais depuis, il a acquis un statut bien mérité d’œuvre culte auprès des amateurs du genre.

© Gilles Penso

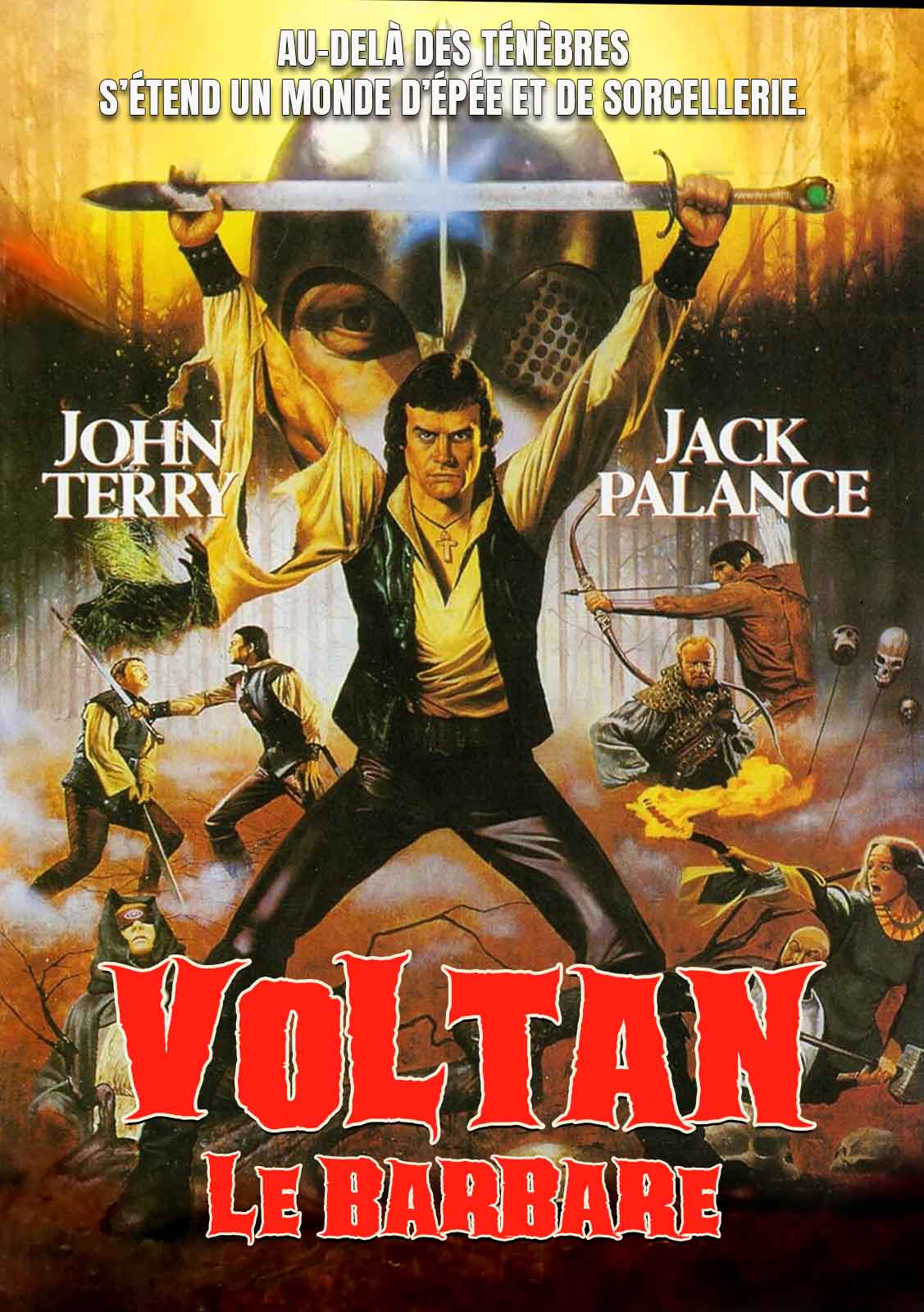

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article