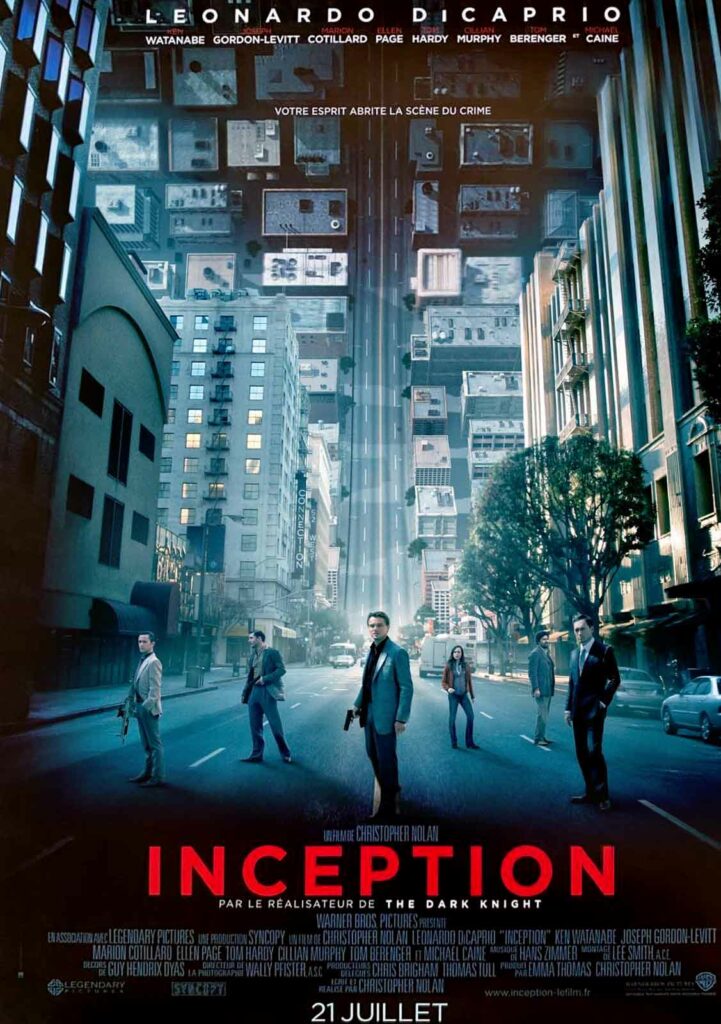

Et si des agents secrets étaient capables de s'infiltrer dans les rêves pour manipuler les comportements ?

INCEPTION

2010 – USA

Réalisé par Christopher Nolan

Avec Leonardo di Caprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Dileep Rao, Tom Berenger, Pete Postelthwaite, Michael Caine, Lukas Haas, Tai-Li Lee, Magnus Nolan

THEMA RÊVES I ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION

Christopher Nolan n’est pas le genre de réalisateur à prôner la facilité et les sujets légers. Même lorsqu’il s’approprie le travail des autres à l’occasion d’un remake (Insomnia), de l’adaptation d’un roman (Le Prestige) ou de la relecture d’un comic book populaire (Batman Begins, The Dark Knight), Nolan est capable d’insuffler à ses œuvres une noirceur, une complexité et une profondeur extrêmement personnelles. Avec Inception, il s’attaque pour la première fois depuis douze ans à un sujet 100% original, et le résultat dépasse toutes les espérances. Mixage incroyable entre un épisode de Mission impossible et le thriller paranormal Dreamscape de Joseph Ruben, le scénario d’Inception est un passionnant casse-tête chinois qui sollicite la participation active des spectateurs. En ce sens, cette expérience nous rappelle celle de Memento qui, lui aussi, ne pouvait s’apprécier qu’en s’immergeant corps et âme dans les méandres d’un scénario incroyablement tortueux. Et comme entre-temps Nolan a su séduire le public le plus large grâce à des blockbusters d’une grande intelligence, les studios lui font les yeux doux en lui allouant de confortables budgets. Grâce aux 200 millions de dollars mis ici à sa disposition, il peut donner corps à ses folles idées visuelles, n’hésitant jamais à recourir aux effets spéciaux les plus spectaculaires et aux scènes d’action les plus mouvementées pour mieux nourrir les réflexions soulevées par son récit.

Leonardo di Caprio incarne Dom Cobb, un espion qui sait s’introduire dans les rêves d’autrui afin de voler les secrets les plus intimes en toute impunité. Cobb est très convoité pour ses talents, mais c’est aussi un fugitif recherché par les autorités du monde entier. Pour se racheter une conduite, il accepte une dernière mission qui n’a pas pour objet de voler une idée mais au contraire d’en implanter une dans l’esprit de quelqu’un… « La suggestion consiste à faire dans l’esprit des autres une petite incision où l’on met une idée à soi », écrivait Victor Hugo. Tel est exactement l’objet de la mission du héros d’Inception, et c’est là que réside tout le sel de ce scénario à tiroirs. Car pour pouvoir manipuler le rêveur et pratiquer cette « incision » psychologique, Cobb va devoir enchâsser plusieurs rêves les uns dans les autres, chacun se soumettant à des règles spatio-temporelles différentes.

Entre Dreamscape et Mission Impossible

Bien vite, le film devient vertigineux, les règles établies dès le prologue prenant une dimension inattendue en cours de métrage. Il est d’ailleurs étonnant de voir avec quelle facilité les spectateurs acceptent l’argument science-fictionnel initial, pourtant particulièrement insolite. C’est là toute la finesse de Christopher Nolan, soucieux de traiter son sujet sous l’angle le plus réaliste possible et s’attachant avant tout à ses personnages et à leurs tourments. D’où le choix d’un casting extrêmement judicieux où les acteurs vedettes s’effacent derrière leurs protagonistes et où quelques guest stars savoureuses comme Michael Caine, Pete Postletwaite ou le trop rare Tom Berenger nous offrent d’extraordinaires prestations. Passionnant de la première à la dernière minute, Inception est un spectacle inoubliable… Peut-être le meilleur film d’un réalisateur d’exception arrivé ici au sommet de son art.

© Gilles Penso

Partagez cet article