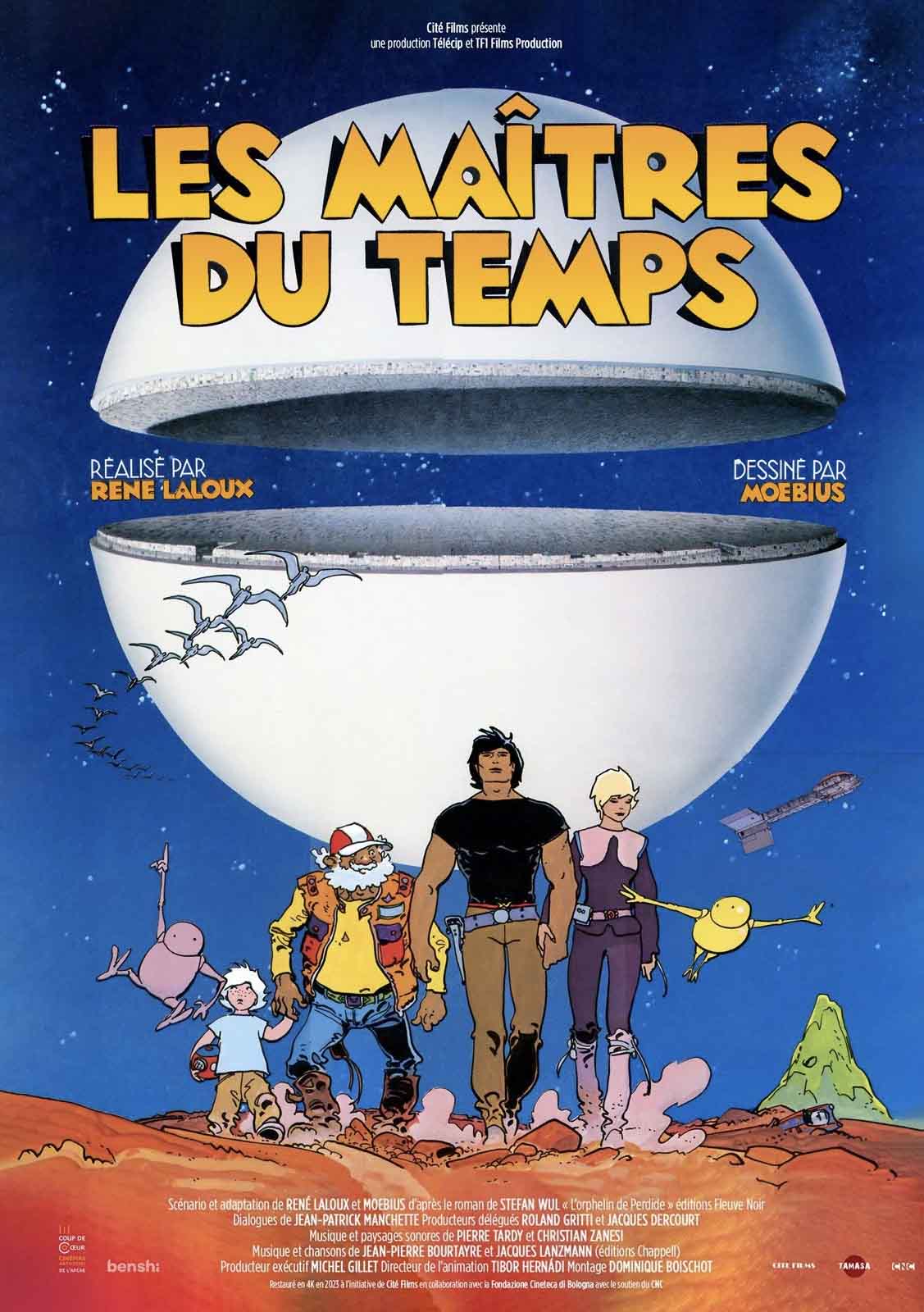

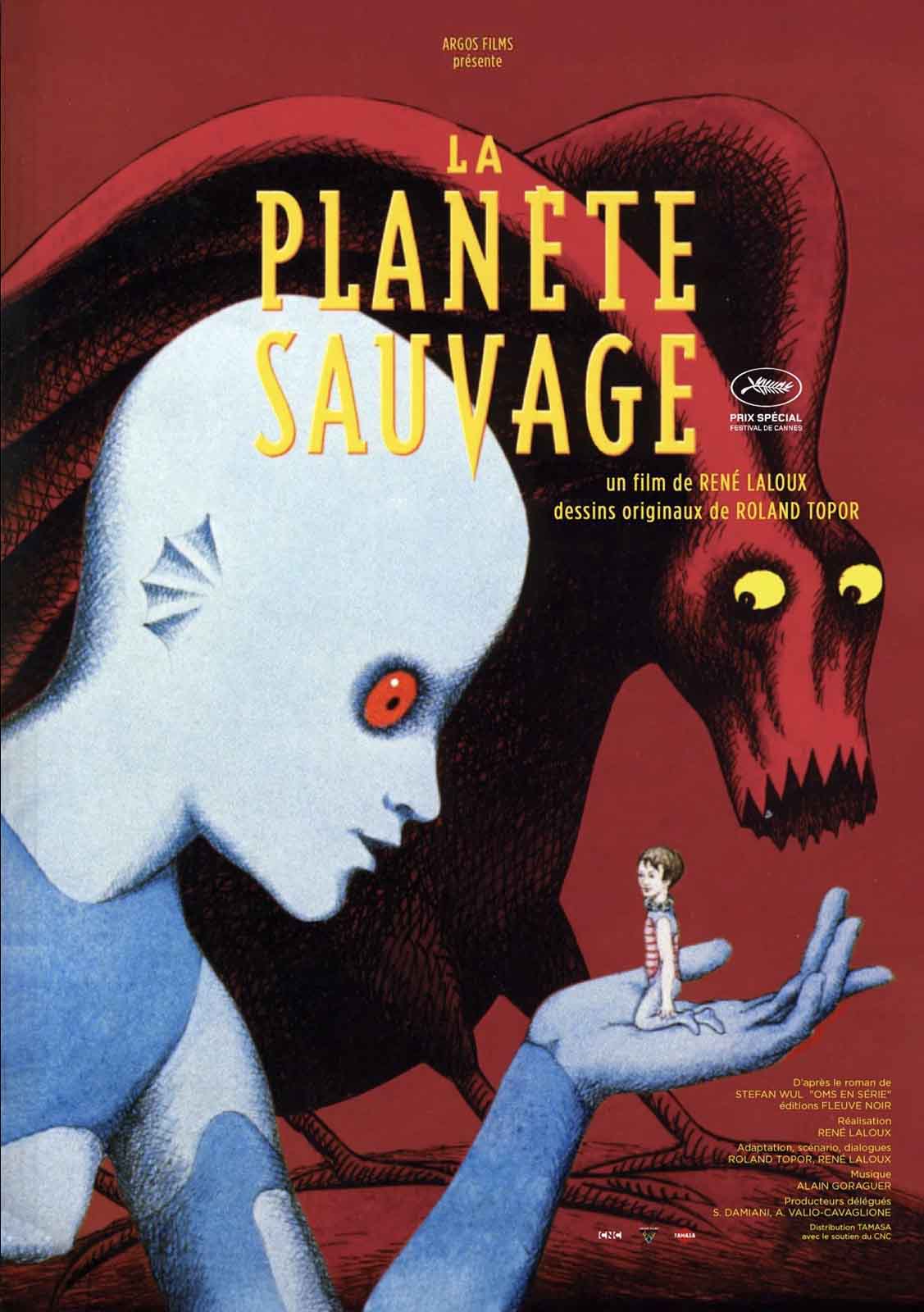

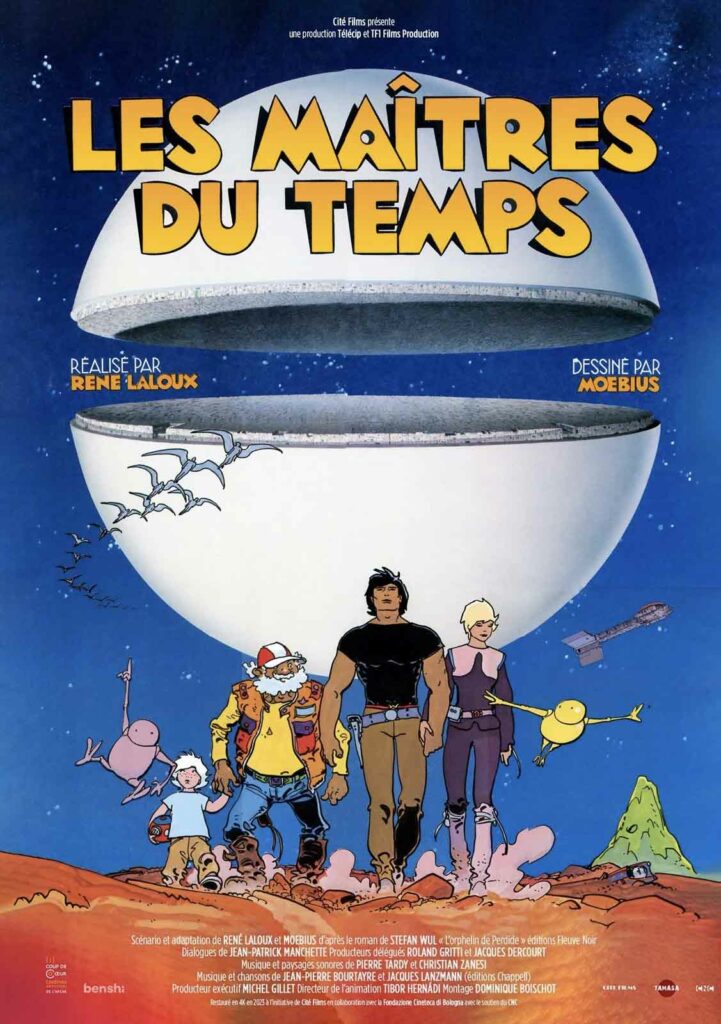

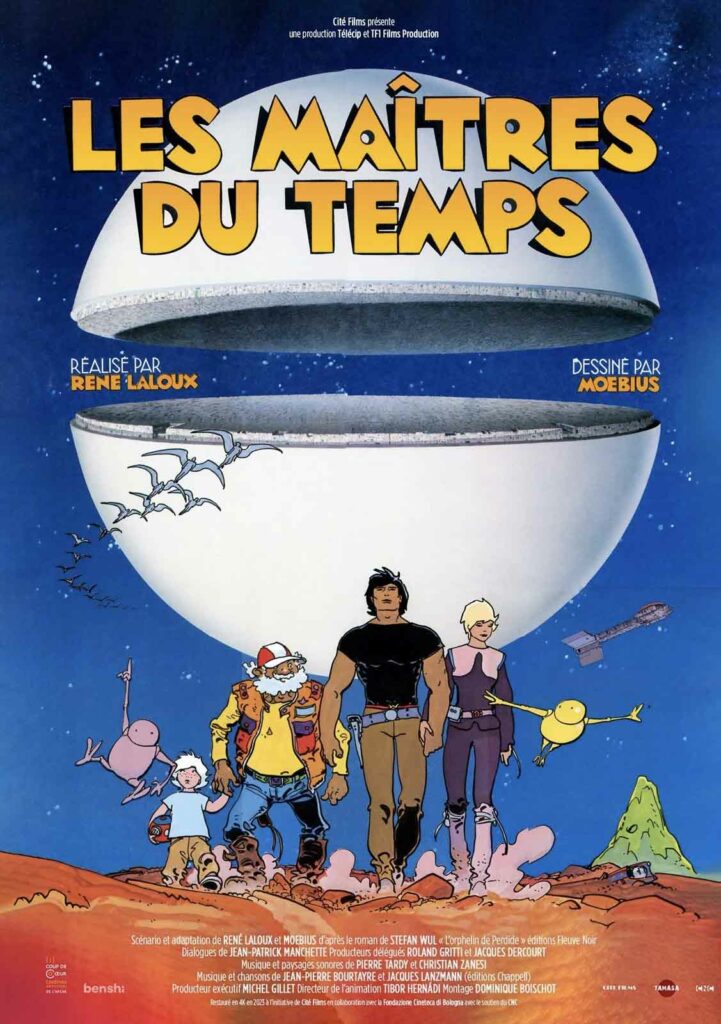

Le réalisateur de La Planète sauvage nous invite à une autre odyssée spatiale à laquelle l’immense artiste Jean Giraud/Moebius donne corps…

LES MAÎTRES DU TEMPS

1982 – FRANCE

Réalisé par René Laloux

Avec les voix de Jean Valmont, Michel Elias, Frédéric Legros, Yves-Marie Maurin, Monique Thierry, Sady Rebbot, Patrick Baujin, Pierre Tourneur, Alain Cuny

THEMA SPACE OPERA I VOYAGES DANS LE TEMPS

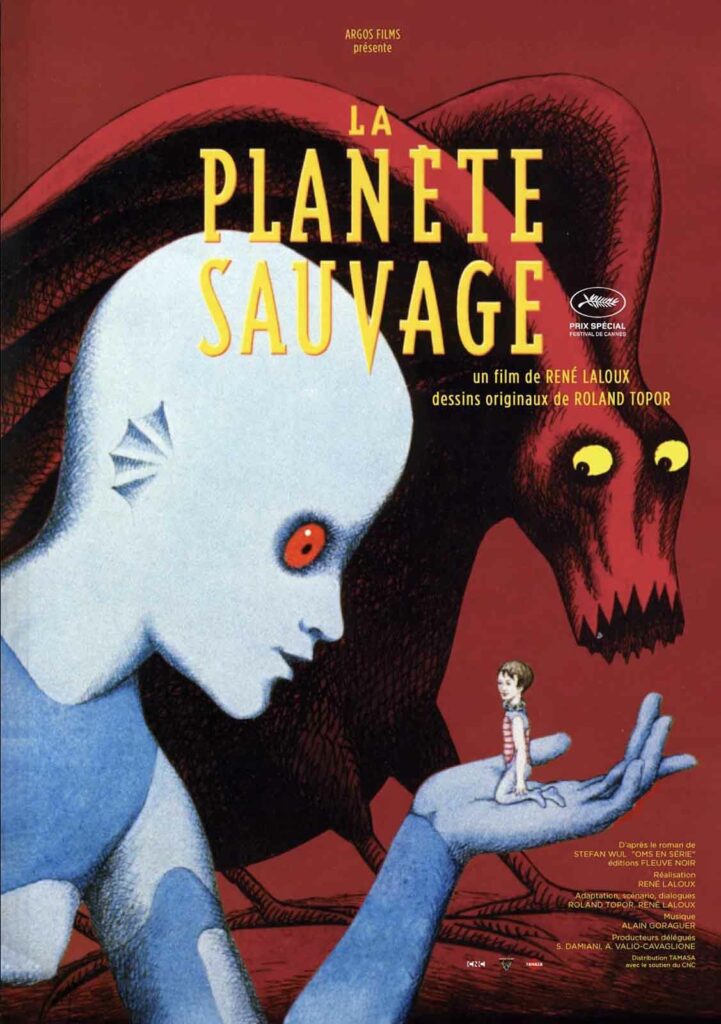

Neuf ans après La Planète sauvage, René Laloux retrouve l’écrivain Stefan Wul pour adapter L’Orphelin de Perdide, roman de science-fiction paru en 1958. Entre les mains du cinéaste, cette odyssée littéraire devient Les Maîtres du temps, une épopée à la fois poétique et mélancolique. Pour y parvenir, Laloux s’entoure de deux géants : Jean Giraud/Moebius pour le graphisme et Jean-Patrick Manchette pour les dialogues. L’histoire débute sur la planète Perdide où Claude, victime d’un crash, tente désespérément de sauver son fils, Piel. Avant de mourir, il confie à l’enfant un communicateur, « Mike », grâce auquel il pourra parler à Jaffar, un capitaine de vaisseau spatial lointain. À bord, Jaffar voyage avec Matton, un prince rebelle en fuite, et Belle, sa sœur. Ensemble, ils entreprennent un long périple pour secourir l’enfant perdu, accompagnés par Silbad, un vieil aventurier, et deux créatures télépathes, Jad et Yula, dont les interventions comiques apportent à l’ensemble une certaine dose de légèreté. Ce qui pourrait n’être qu’un récit d’aventures spatiales se mue peu à peu en méditation sur la destinée. Les communications entre Piel et les voyageurs, toujours séparés par l’espace, instaurent une lente tension, dans la mesure où l’enfant ne sait rien du drame qui l’entoure, tandis que ses protecteurs, impuissants, se battent contre le temps lui-même.

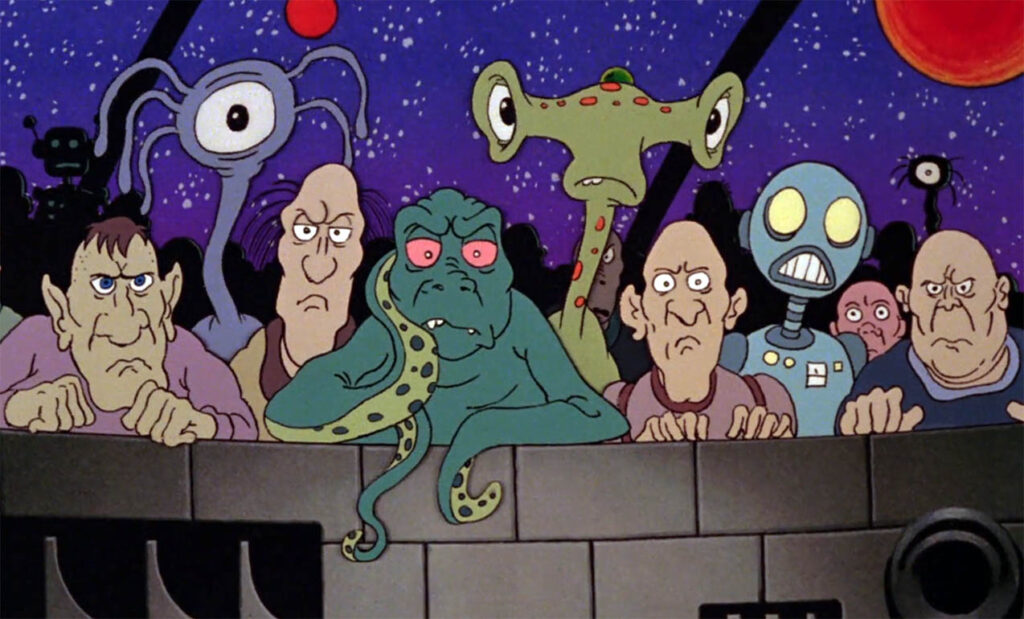

Graphiquement, Les Maîtres du temps s’éloigne du surréalisme foisonnant de La Planète sauvage pour s’ancrer dans un univers plus clair et plus lisible. Le trait de Moebius, précis et lumineux, insuffle au film la beauté planante qu’on retrouve sur les pages du magazine Métal Hurlant. Chaque planète traversée devient un tableau mouvant : forêts de bulbes luminescents, architectures suspendues, créatures hybrides, anges sans visage… Laloux filme ces visions comme des épures, conférant au film un pouvoir d’évocation rare. Certes, le budget modeste et la production délocalisée en Hongrie – dans les studios Pannonia – imposent une animation parfois minimaliste. Mais cette économie de moyens nourrit paradoxalement la poésie du film. Sous ses dehors de space opera, le film raconte surtout une histoire intime à distance, celle de plusieurs êtres qui, sans jamais se rencontrer, se dévouent à la survie d’un enfant. Le voyage spatial se vit ici comme une traversée intérieure, ponctuée d’épisodes poétiques et de rencontres absurdes.

Par-delà l’espace et le temps

Certains ont pu reprocher au film un rythme inégal, une narration un peu décousue – comme si chaque épisode était un sketch autonome – et une animation aujourd’hui datée. Pourtant, ces imperfections participent de son charme. Les Maîtres du temps respire la sincérité et la main de l’artiste. Son ambition dépasse de loin les limites techniques de son époque. S’il fut conçu pour la télévision dans le cadre d’une série qui ne vit jamais le jour, ce long métrage isolé n’en demeure pas moins une œuvre complète et autonome. C’est un film d’auteur déguisé en fable enfantine, une méditation sur la filiation, le temps et la mémoire. Le récit s’achève d’ailleurs sur un renversement temporel d’une audace rare, rappelant que le véritable maître du temps n’est peut-être pas celui qu’on croit. Avec seulement trois longs métrages à son actif (La Planète sauvage, Les Maîtres du temps et Gandahar), René Laloux a tracé une constellation rare dans le ciel du cinéma d’animation, témoignant d’une époque où la science-fiction française osait encore conjuguer philosophie, émotion et expérimentation visuelle. L’esthétique rétro-futuriste des Maîtres du temps, son humour discret et sa tendresse mélancolique en font une œuvre singulière qui mérite largement d’être redécouverte.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article