Un remake de Vampire vous avez dit vampire ? qui n'a pas la saveur de son modèle mais n'est pas exempt de qualités

FRIGHT NIGHT

2011 – USA

Réalisé par Craig Gillespie

Avec Colin Farrell, Anton Yelchin, Toni Collette, David Tennant, Imogen Poots, Christopher Mintz-Plasse, Dave Franco, Reid Ewing

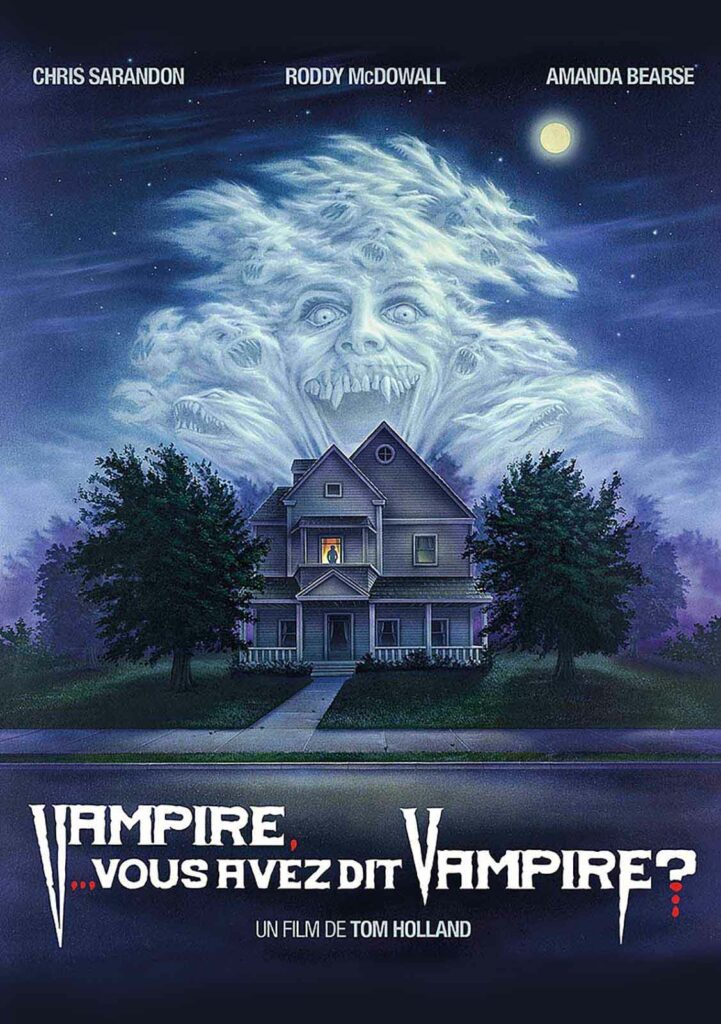

THEMA VAMPIRES I SAGA VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ?

Succès surprise de l’année 1985, Vampire vous avez dit vampire ? de Tom Holland avait été suivi d’une sympathique séquelle en 1988. La pertinence d’en tirer un remake tardif ne semblait pas évidente, tant le film original s’ancrait dans l’imagerie des années 80, surfant sur un ton mi-comique mi-horrifique alors très en vogue (Creepshow, Le Retour des Morts-Vivants) et ne reculant devant aucun excès du côté des maquillages spéciaux (lesquels connurent à l’époque un véritable âge d’or). Le réalisateur Craig Gillespie n’ayant signé auparavant que deux comédies et quelques épisodes de séries télévisées, sa légitimité à la tête d’un nouveau Fright Night ne sautait pas non plus aux yeux. Bref, le projet partait sur des bases bancales. Pourtant, dès les premières minutes, les doutes s’envolent aux accents d’une partition de Ramin Djawadi bien au-dessus de ce que le compositeur nous avait habitué à entendre. Anton Yelchin nous convainc sous la défroque du sympathique adolescent Charlie Brewster, ancien geek ayant tourné le dos à ses premiers amis pour devenir populaire et sortir avec l’une des plus jolies filles du lycée (Imogen Poots, l’une des révélations de 28 semaines plus tard). Toni Collette emporte l’adhésion en incarnant sa mère célibataire, visiblement très à l’aise sous la direction de Gillespie qu’elle a côtoyé sur les plateaux de la série United States of Tara.

Quant à Colin Farrell, il constitue l’une des meilleures surprises du film. Laissant de côté tout le background de sa filmographie précédente, l’ex-star du Nouveau monde et de Miami Vice entre dans la peau de Jerry, le voisin séduisant qui révèle bien vite sa nature de prédateur buveur de sang. Le regard noir, le muscle saillant, la truffe en alerte, il campe un vampire bestial aux antipodes des androgynes romantiques de la saga Twilight. Assez audacieusement, le scénario de Marti Noxon (Buffy contre les Vampires) recycle et modernise toute la mythologie héritée des écrits de Bram Stoker : la créature, non contente de ne pas se refléter dans les miroirs, est également invisible aux yeux des caméras vidéo ; la décomposition des monstres face à la lumière du soleil prend la forme d’une gerbe d’explosion liquide écarlate peu ragoûtante ; les vampires ne peuvent pénétrer chez autrui sans y être invités, ce qui occasionne d’excellentes séquences de suspense.

L'équilibre entre l'horreur et la comédie

Les moments d’action sont parfois handicapés par une mise en forme maladroite, comme cette poursuite de voiture nocturne conçue sous forme d’un plan séquence plagiant de toute évidence le travail d’Alfonso Cuaron sur Les Fils de l’homme et souffrant d’incrustations approximatives. Mais la tension générée par ces péripéties gorgées d’adrénaline fonctionne malgré tout. Tout comme le difficile exercice d’équilibre entre l’horreur et la comédie, qui faisait tout le sel du film original, et que ce remake restitue adroitement. Visiblement libres de leurs mouvements, les talentueux maquilleurs Greg Nicotero et Howard Berger s’en donnent à cœur joie, ornant la mâchoire des vampires d’une dentition de requin inspirée des travaux de Randy Cook sur le premier Vampire vous avez dit vampire ? et alimentant généreusement les excès graphiques de ce remake finalement très recommandable.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article