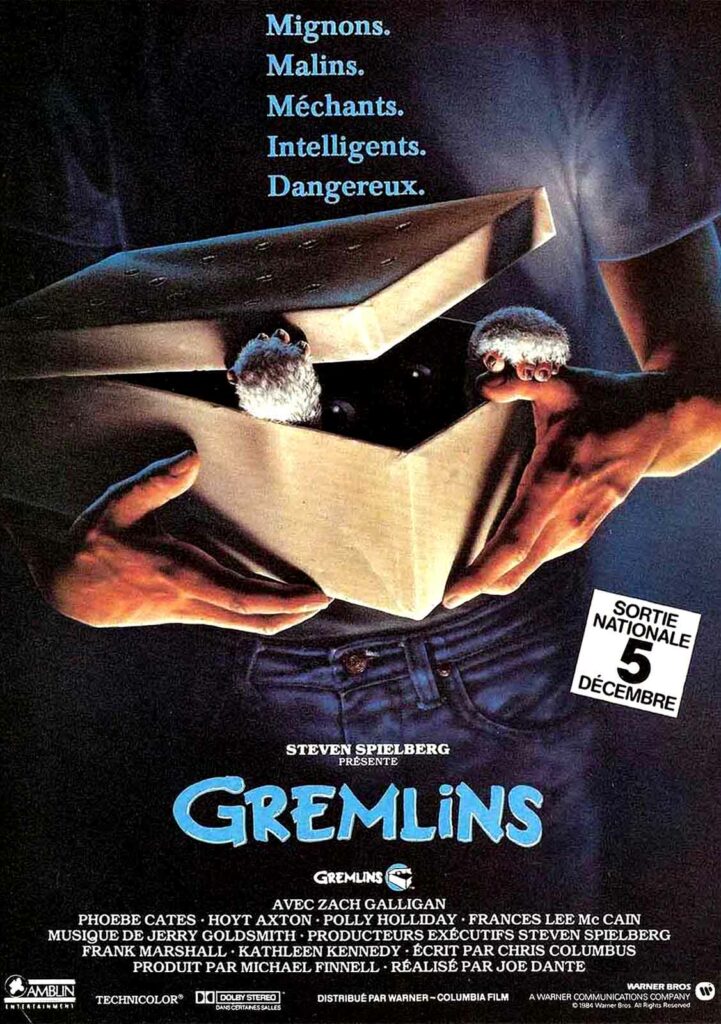

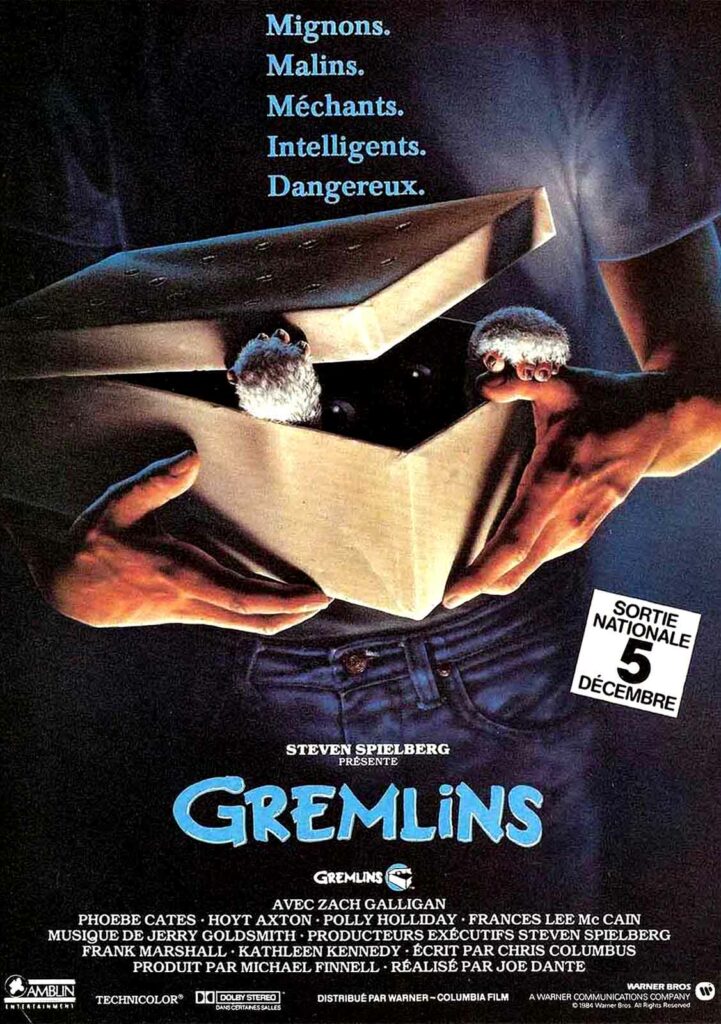

La fusion entre les univers de Spielberg et Dante donne naissance à un conte de fées drôle, acerbe, effrayant et touchant

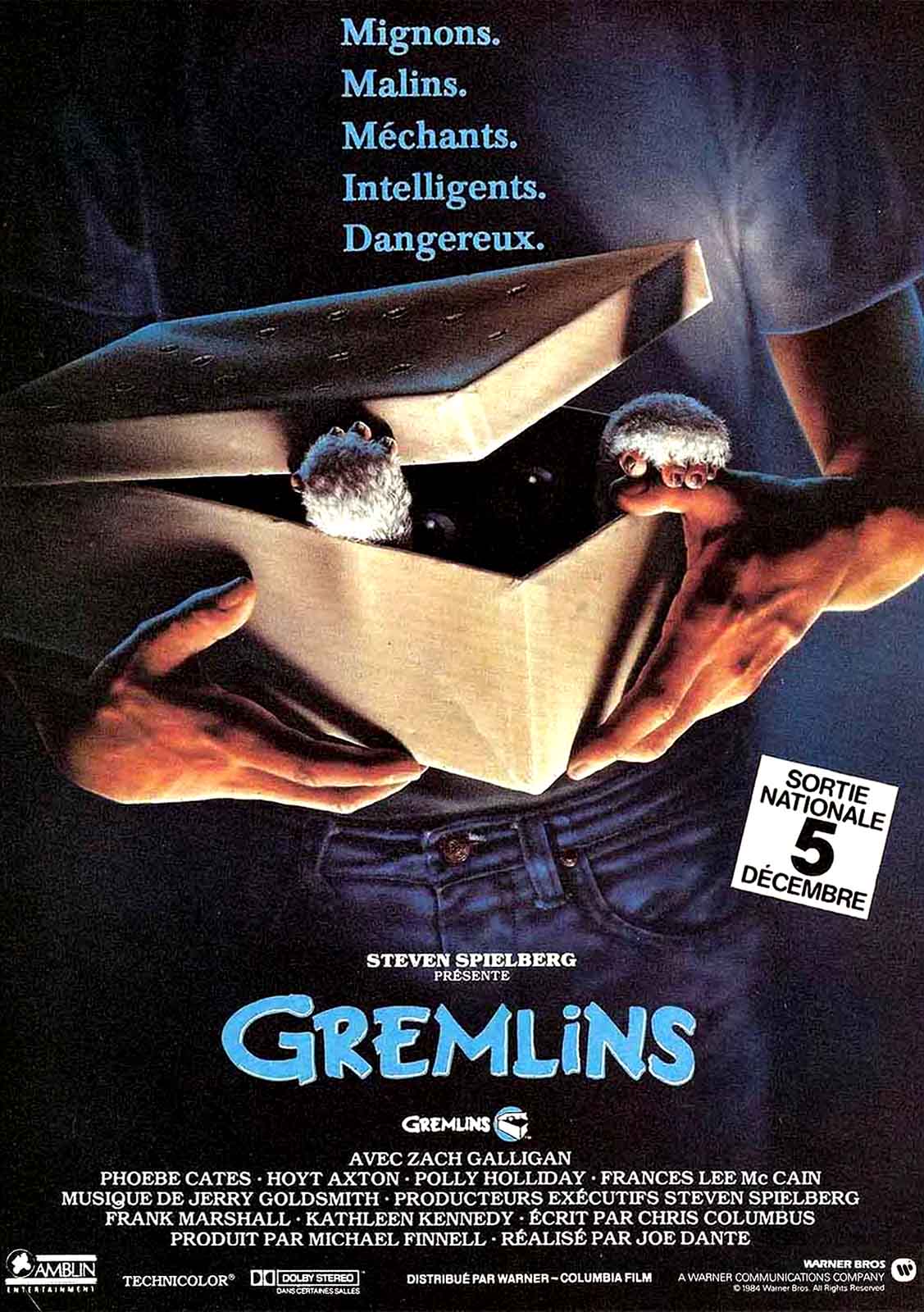

Dans l’argot des pilotes américains, les « gremlins » sont des lutins responsables des avaries dont sont victimes les avions. Détournant ce mythe, le scénariste Chris Columbus a bâti un conte de Noël d’un genre très spécial dont s’éprit aussitôt le producteur Steven Spielberg. Il fut d’abord question d’en confier la réalisation à Tim Burton, dont les courts-métrages de l’époque (Vincent, Frankenweenie) avaient séduit le père d’E.T. Mais Burton n’ayant encore dirigé aucun long-métrage, Spielberg se tourna vers un réalisateur plus aguerri, en l’occurrence Joe Dante, remarqué par ses réjouissants Piranhas et Hurlements. Gremlins démarre le soir de Noël. Désireux d’offrir à son fils un cadeau exceptionnel, Rand Peltzer lui ramène un Mogwaï, sympathique petite créature poilue qu’il a achetée dans une boutique chinoise et qu’il a baptisée Gizmo. Le vénérable vendeur lui demande de respecter trois règles : ne pas l’exposer à la lumière, car elle est dangereuse pour lui ; ne pas le mouiller, car il se multiplierait ; et surtout ne pas le nourrir après minuit, car il se transformerait alors en affreux Gremlin. Hélas, par inadvertance, les trois règles sont transgressées et bientôt une nuée de monstres voraces et facétieux se met à terroriser les habitants de Kingston Falls.

Une bonne partie du succès de Gremlins repose sur le mariage heureux des univers pourtant très distincts du réalisateur et de son producteur. Les bestioles mignonnes, les enfants astucieux et les Américains moyens dans leurs maisons de banlieue hérités de Steven Spielberg se mêlent ainsi au cynisme, à l’horreur mâtinée d’humour noir et aux clins d’œil de Joe Dante. Le mixage de ces deux influences est un cocktail explosif d’action, de rire, de suspense et de folie. Du coup, le ton de Gremlins est souvent ambigu et quelques scènes – en particulier celle où Kate raconte la mort de son père – jouent un étrange jeu d’équilibre entre la farce et le mélodrame. Remarquables marionnettes conçues par Chris Walas, les Mogwaïs sont des sortes d’E.T. en peluche dont les enfants peuvent facilement raffoler, mais leurs alter egos, les Gremlins, font carrément basculer le film dans l’épouvante, voire l’horreur.

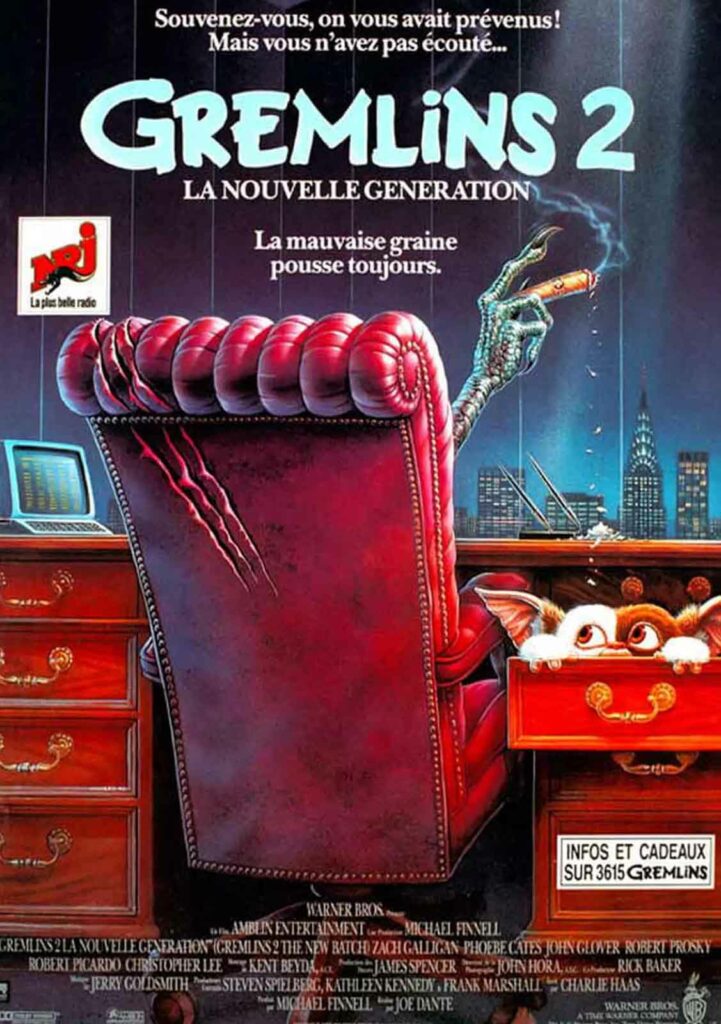

« Vous n'êtes pas prêts… »

A ce titre, la scène dans laquelle la mère de Billy est attaquée dans sa cuisine verse volontiers dans le gore (les monstres sont massacrés à coups de couteau, réduits en charpie dans un mixer ou désintégrés dans un four à micro-ondes). Féru de références cinéphiliques, Joe Dante s’en donne à cœur joie, s’inspirant des Oiseaux pour décrire l’attaque de la bourgade, emmenant ses petits monstres voir Blanche Neige et les sept nains au cinéma, et concoctant un climax mouvementé qui s’achève comme Le Cauchemar de Dracula. On note également les apparitions furtives de prestigieux figurants tels que Steven Spielberg, Chuck Jones, Jerry Goldsmith, mais aussi Robbie le Robot et même la machine à explorer le temps de George Pal. Derrière le délire ambiant de Gremlins s’extrait en filigrane une critique acerbe de la société de consommation et de l’incapacité, pour l’homme occidental, de préserver les merveilles de la nature sans les pervertir. D’où le discours final de Keye Luke, ouvertement culpabilisateur.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article