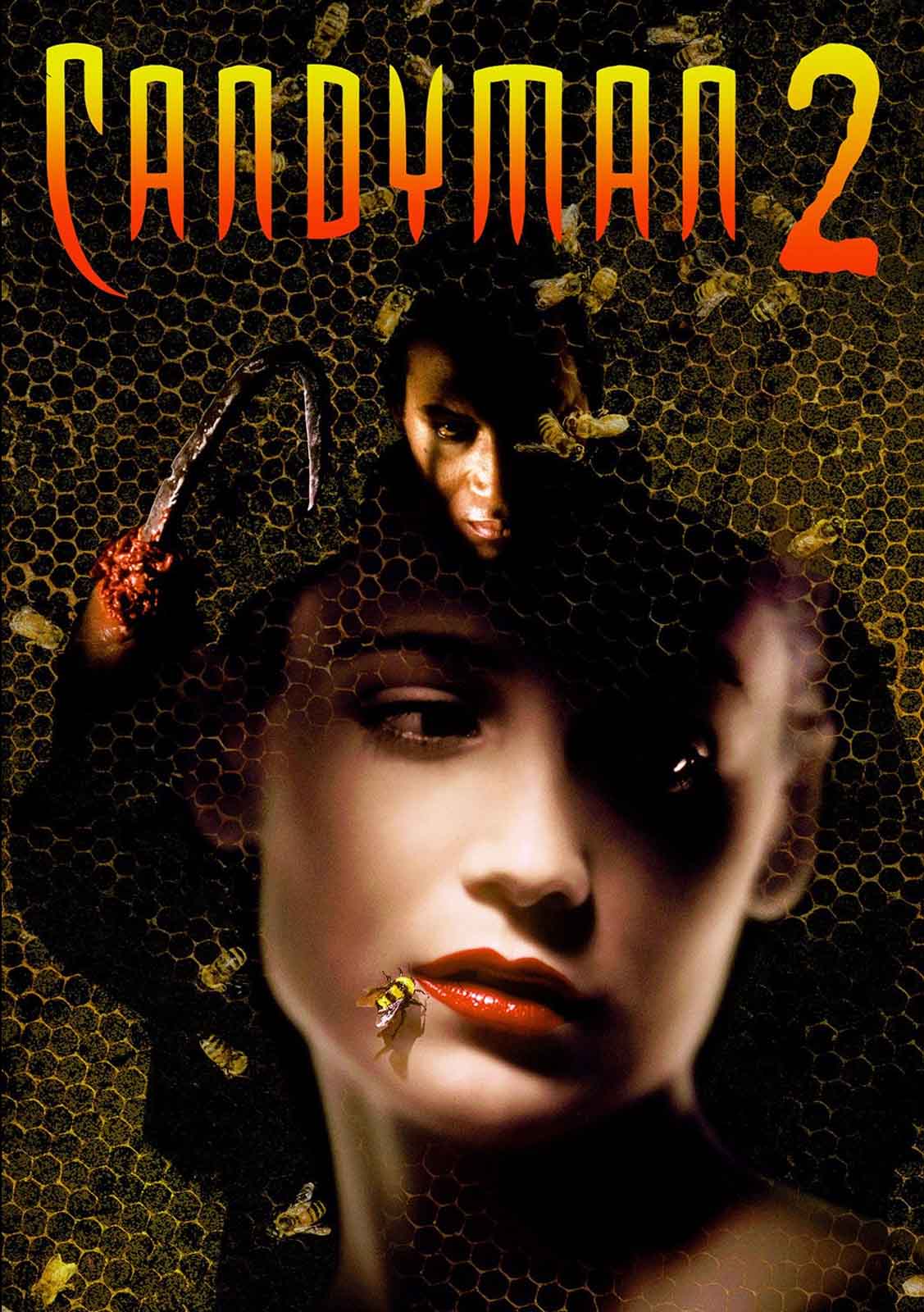

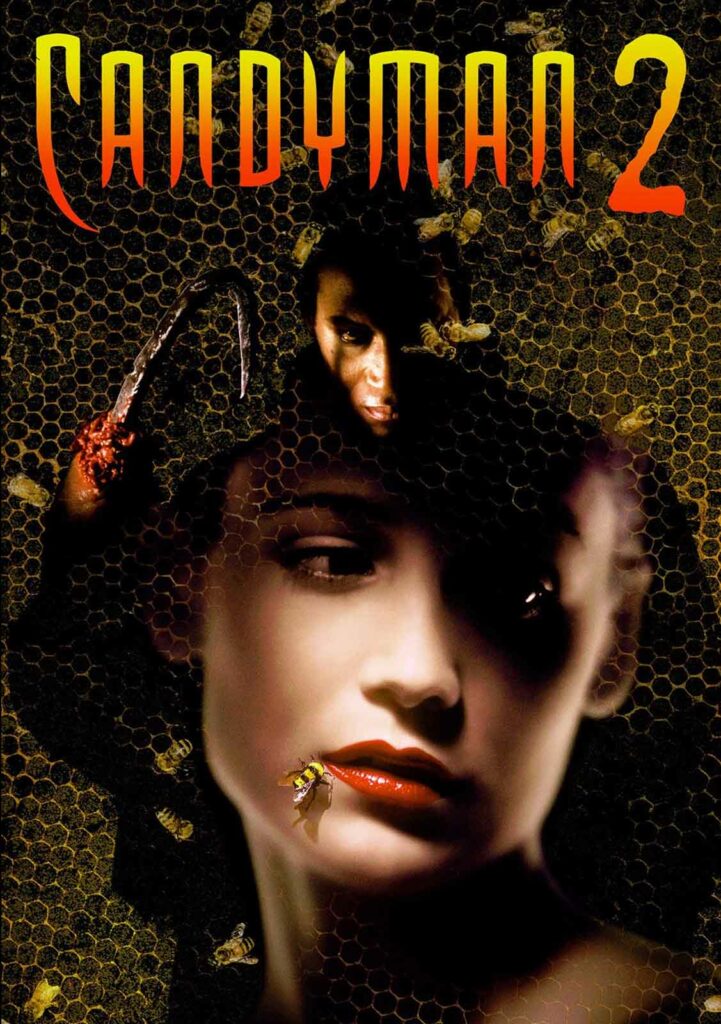

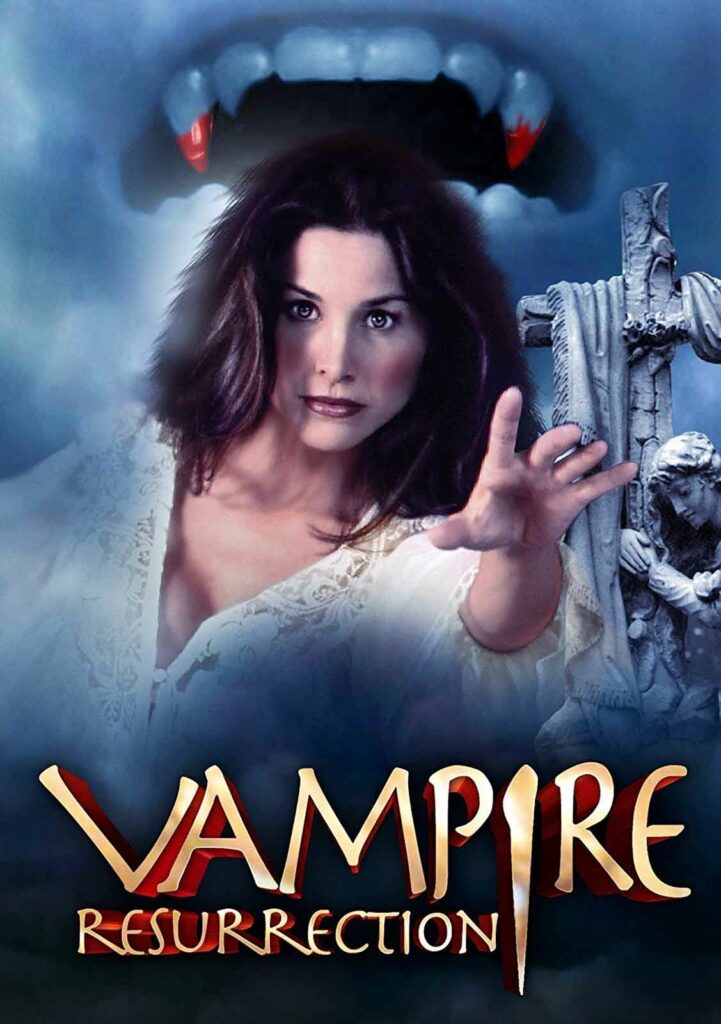

Après l’assassinat de sa bien-aimée, un homme du 19ème siècle se transforme en vampire pour traverser les siècles et retrouver sa réincarnation…

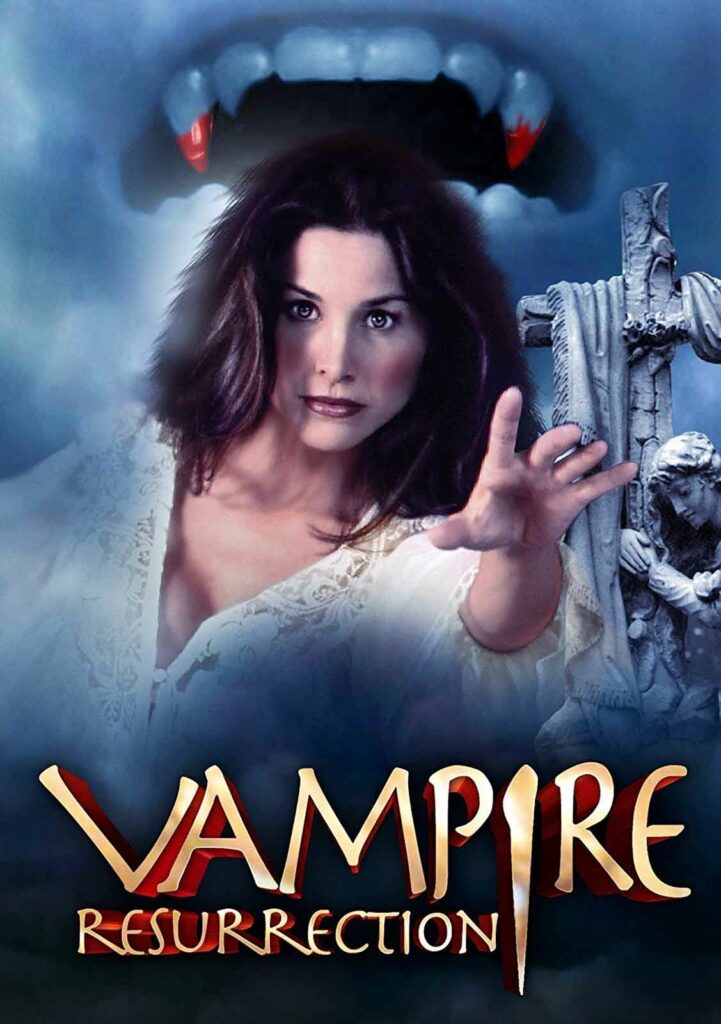

SONG OF THE VAMPIRE / VAMPIRE RESURRECTION

2003 – USA

Réalisé par Denice Duff

Avec Denice Duff, James Horan, Jillian McWhirter, Frank Bruynbroek, Marilyn O’Connor, Geoffrey Lewis, Julie Michaels, John Mese, Scott Spearman

THEMA VAMPIRES I SAGA CHARLES BAND

Actrice principale de la saga Subspecies, Denice Duff rempile pour une nouvelle histoire de vampires écrite au début des années 2000 par Ron Ford (Terreur, Hollywood Mortuary) et Jose Prendes (La Porte de l’enfer, The Terminators). Duff connaît bien Prendes, qui vient alors de la diriger dans The Monster Man. Elle accepte non seulement de jouer dans le film mais aussi de le réaliser. La comédienne voit là l’occasion de s’essayer à la mise en scène dans le cadre d’un projet modeste aux risques limités. Titré d’abord Song of the Vampire avant d’être rebaptisé Vampire Resurrection lorsque le producteur Charles Band en acquiert les droits de distribution, le film est tourné en 2001 pendant quatre semaines, principalement à Los Angeles et à Bâton Rouge. Après les prises de vues, l’actrice / réalisatrice se voit contrainte de laisser le long-métrage en suspens pour honorer le contrat qui la lie au soap opera Les Feux de l’amour (dans lequel elle joue Amanda Browning). « Lorsque je suis revenue du tournage de la série, j’ai commencé l’enfer de la postproduction de mon film », raconte-t-elle. « Je sais maintenant pourquoi il y a si peu de femmes réalisatrices. Elles sont occupées à être de bonnes mères, à élever leurs enfants, contrairement à moi qui ai passé une année entière à essayer d’arriver au bout de ce film. Je n’étais pas souvent là, et quand je l’étais, j’étais toujours au téléphone. Mais j’ai réussi à le finir tant bien que mal. Le résultat est pas mal, sans plus. » (1)

La réalisatrice est un peu sévère avec son galop d’essai, même s’il n’y a effectivement pas de quoi crier au chef d’œuvre. Enfoui sous terre depuis cent ans, Jonathon Travers (James Horan) a dû sacrifier son âme et devenir un vampire pour retrouver son véritable amour, Caroline (Denice Duff), morte assassinée dans ses bras un siècle plus tôt. Nous faisons alors connaissance de Victoria (Duff toujours), une jeune femme des années 2000 qui se réveille régulièrement en sursaut, troublée par des rêves récurrents où elle se voit dans bras de Jonathon un siècle plus tôt. Serait-elle la réincarnation de Caroline ? Après sa longue « hibernation », le vampire décide de sortir de sa tombe. Nous le découvrons alors dans un état souffreteux digne du Udo Kier pâlichon de Du sang pour Dracula. Mais après avoir bu quelques litres de sang prélevés directement à la gorge d’un croque-mort et d’une jeune femme rencontrée dans la rue, Jonathon se sent mieux. Pris en flagrant délit par la police, il est abattu et ramené à la morgue. Mais il ne lui faut pas longtemps pour se relever, aussi nu que Mathilda May dans Lifeforce, et prendre la fuite. Entretemps, l’ex-mari de Victoria, Marty (Frank Bruynbroek), une crapule de la pire espèce, sort de prison. Les choses ne vont donc pas tarder à se compliquer, d’autant que tôt ou tard, il faudra bien que Jonathon croise la route de Victoria…

Ralentis, fumigènes et synthétiseurs

À travers les séquences romantico-gothiques dont elle nimbe son film, Denice Duff cherche manifestement à retrouver l’élégance et le caractère victorien d’Entretien avec un vampire – ou dans une plus modeste mesure de Journal intime d’un vampire. Mais les moyens lui manquent cruellement pour esthétiser correctement son film. De fait, l’imagerie naïve à laquelle elle sacrifie (comme cette silhouette féminine en nuisette qui bouge au ralenti au milieu de la fumée sur fond de chœurs synthétiques) n’est pas vraiment convaincante. Le film souffre aussi de comédiens manifestement peu concernés qui récitent leurs répliques sans une once de crédibilité (notamment les deux policiers chargés de mener l’enquête). Mais il faut reconnaître à Denice Duff sa capacité à emballer le film malgré les infinités d’obstacles qui se dressèrent sur son chemin et sa volonté ambitieuse de ne pas s’inscrire dans la même mouvance que la saga Subspecies pour tenter autre chose. C’est du reste – et de loin – l’actrice la plus convaincante du casting. Au passage, le film réserve aux fans de cinéma fantastique quelques clins d’œil ciblés, comme la secrétaire qui lit la revue Femmes Fatales, la présence d’une photo de Lon Chaney Jr. en loup-garou, ou une réplique mentionnant le prince Vadislav de Roumanie. Les amateurs apprécieront.

(1) Extrait d’un entretien publié dans Film Threat en 2004.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article