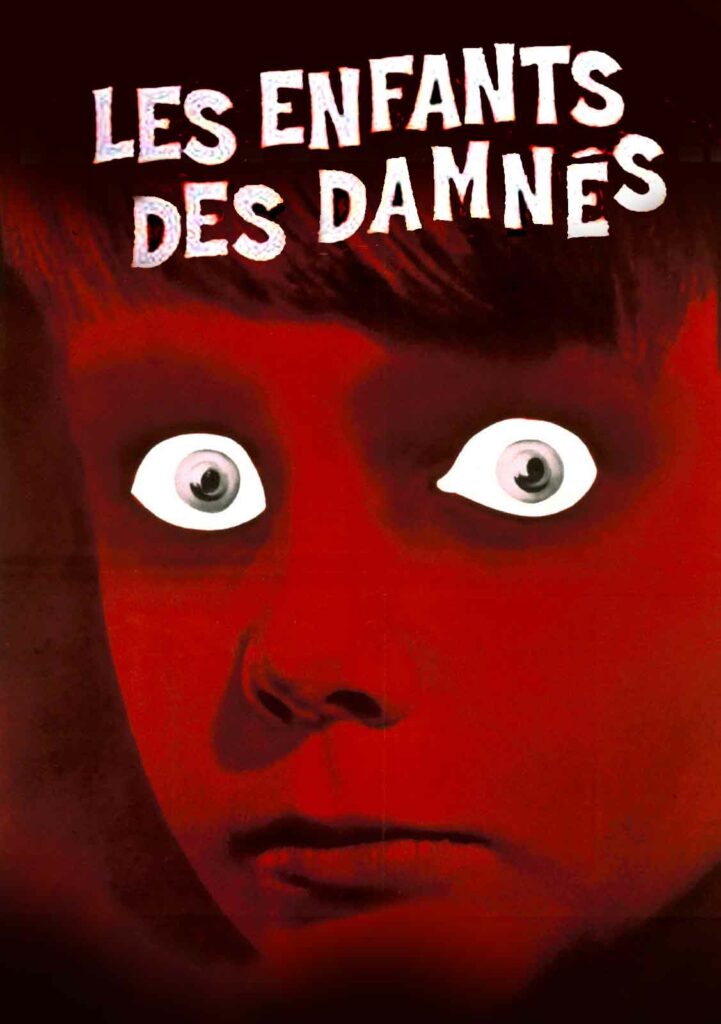

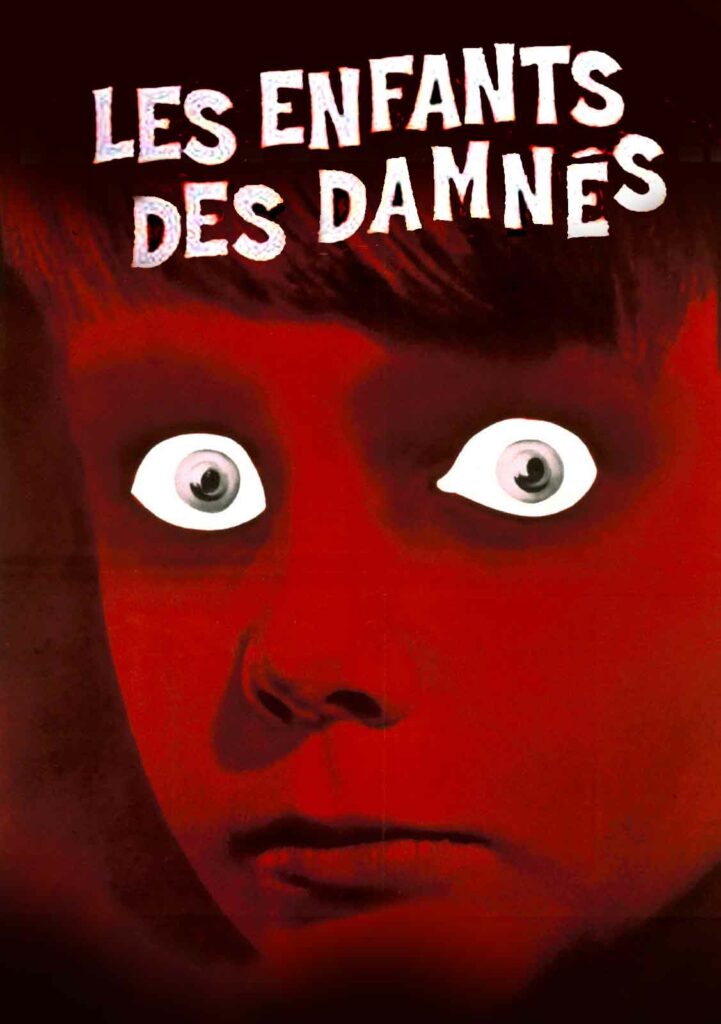

Une suite du célèbre Le Village des Damnés qui souffre fatalement de la comparaison avec son aîné mais développe son récit de manière novatrice

Connue également sous le titre Ces Êtres Venus d’Ailleurs, cette séquelle du Village des Damnés ne manque pas de qualités, mais elle ne s’apprécie pleinement que si l’on évite toute comparaison avec son extraordinaire prédécesseur. Le film de Wolf Rilla suggérait la présence d’autres groupes d’enfants doués de télépathie aux quatre coins du globe, en dehors de ceux de Midwich. Les Enfants des Damnés part de ce principe pour mettre en jeu la présence de six de ces inquiétants surdoués. Ramenés à Londres par leurs gouvernements respectifs afin de faire l’objet de tests scientifiques poussés, ils échappent sans difficulté à la vigilance de leurs tuteurs et se réunissent dans une vieille église désaffectée. Là, ils usent de leurs pouvoirs (avec le fameux effet des yeux lumineux, toujours aussi efficace) pour échapper à l’assaut des adultes venus les débusquer.D’où l’éprouvante séquence d’un homme qui abat son complice puis se jette dans le vide pour s’empaler sur une grille, sous le regard parfaitement impassible des bambins menés par un petit chef qui n’est pas sans évoquer, avec douze ans d’avance, le Damien de La Malédiction. Aux enfants pâles et blonds platine du premier film, ce second opus oppose un casting plus coloré, Anglais, Asiatiques, Africains, Indiens et Russes formant une nouvelle armée en culotte courte dont les intentions demeurent mystérieuses jusqu’au bout.

Car si Le Village des Damnés sous-entendait une présumée invasion venue d’une autre planète, Les Enfants des Damnés ne fait plus la moindre allusion à la moindre origine extra-terrestre, occultant du même coup les phénomènes surnaturels ayant précédé leur naissance (le black-out de Midwich, l’immaculée conception) et optant plutôt pour une mutation génétique en guise d’explication. « Je crois que ce sont les cellules d’un homme qui aurait un million d’années d’avance », affirme ainsi le vénérable professeur Gruber (Martin Miller) après avoir effectué une prise de sang sur l’un des enfants. « Ils ne sont pas humains, c’est une espèce supérieure, ils nous battront toujours » s’empresse d’ajouter l’un de ses confrères, prônant leur extermination imminente en concluant sa diatribe de la manière la plus expéditive qui soit : « nous les dominons ou ils nous dominent, c’est la loi de la nature. » Dans les rangs de la communauté scientifique, les avis se partagent bientôt. Faut-il les détruire, les étudier, les laisser en paix ?

Un final apocalyptique

Le final, apocalyptique, montre la bêtise humaine l’emporter, mais le propos du film demeure un brin évasif dans la mesure où nous ne saurons jamais ce que ces petites créatures au visage poupon attendent des adultes humains et quels projets ils élaborent dans leur camp retranché. C’est d’autant plus dommage qu’une salve contre l’intolérance semblait couver sous le scénario de John Briley. Plus variante sur la thématique du Village des Damnés que véritable séquelle, Les Enfants des Damnés souffre ainsi d’un récit manquant de cohésion et de régulières pertes de rythme, même si son atmosphère générale évoque parfois les très illustres films de la série Quatermass produits quelques années plus tôt par la Hammer.

© Gilles Penso

Partagez cet article