C’est en découvrant le buste animatronique d’Abraham Lincoln dans un parc Disney que l’écrivain Michael Crichton eut l’idée de Mondwest. Son envie initiale fut d’en tirer un roman, mais le potentiel cinématographique d’un tel sujet le poussa à en écrire un scénario, la MGM acceptant de lui en confier la réalisation à condition qu’il ne dépasse pas un budget d’1,5 million de dollars. Mondwest se déroule dans un futur proche. La robotique ayant atteint des progrès considérables, les riches touristes ont désormais la possibilité de passer des vacances originales à Delos, un complexe de loisirs dans lequel les androïdes remplacent les humains. Trois univers ultra-réalistes s’offrent aux clients : le moyen âge, la Rome antique et le Far West. C’est cette dernière option que choisissent Peter et John, deux businessmen de Chicago en mal de sensations fortes et de dépaysement.

Tous les clichés inhérents au western y sont réunis, et Michael Crichton en profite pour aborder frontalement un genre cinématographique qui lui tient à cœur (ce que prouvera La Grande attaque du train d’or qu’il réalisera quelques années plus tard). Bientôt, nos deux hommes sont défiés par un tireur solitaire, incarné avec froideur par Yul Brynner, lequel arbore exactement le même look que dans Les Sept mercenaires. Il s’agit bien entendu d’un robot, que l’on peut abattre impunément, puisque les techniciens de Delos réparent les machines toutes les nuits afin de les rendre opérationnelles dès le lendemain. La mise en scène alterne d’ailleurs des séquences très cliniques situées dans les centres de contrôle immaculés avec les vacances bigarrées des différents protagonistes. Voir ces hommes en blouse blanche déclencher avec un sérieux papal une bagarre de saloon ou une séquence de séduction médiévale a quelque chose de délicieusement surréaliste.

Psychose mécanique

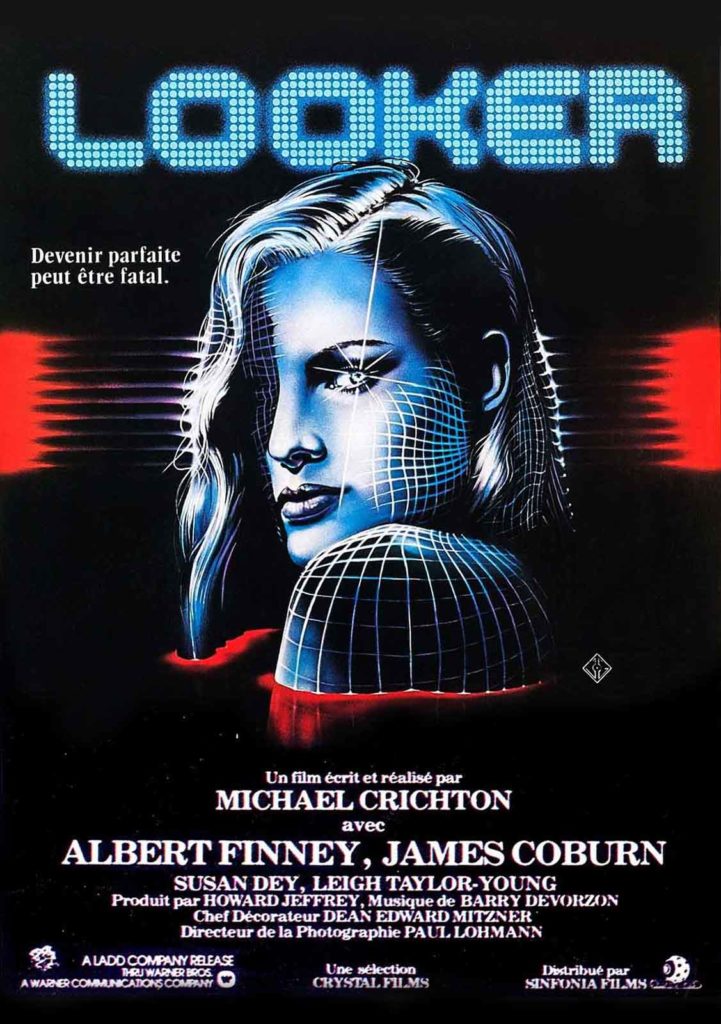

Mais bientôt, une avarie se manifeste. Les pannes chez les robots, minimes et conformes aux prévisions jusqu’alors, s’avèrent de plus en plus fréquentes. « Nous avons affaire à un processus qui rappelle une maladie infectieuse se transmettant de station en station » constate un scientifique. « Une psychose mécanique ? » avance un de ses confrères. Probablement, car les robots se mettent bientôt à agresser les touristes, quand ils ne les tuent pas purement et simplement. La panique s’empare alors des humains, soudain impuissants face à cette révolte imprévue. Gisant dans un ruisseau, le trône d’une statue antique crée dès lors l’analogie entre la chute de l’Empire Romain et celle d’une civilisation moderne trop confiante en sa technologie. Mondwest porte en germe les thèmes de Jurassic Park, narrant lui aussi la catastrophe provoquée par le dysfonctionnement d’un parc d’attractions futuriste. Quant à Yul Bryner, inoubliable en robot tueur opiniâtre au regard infra-rouge, il servit sans nul doute d’inspiration à James Cameron et Arnold Schwarzenegger pour la création du cyborg assassin de Terminator. Réussite indiscutable et succès immédiat, Mondwest incita Crichton à poursuivre ses expériences de metteur en scène avec des œuvres aussi passionnantes que Morts suspectes, Looker ou Runaway.

© Gilles Penso

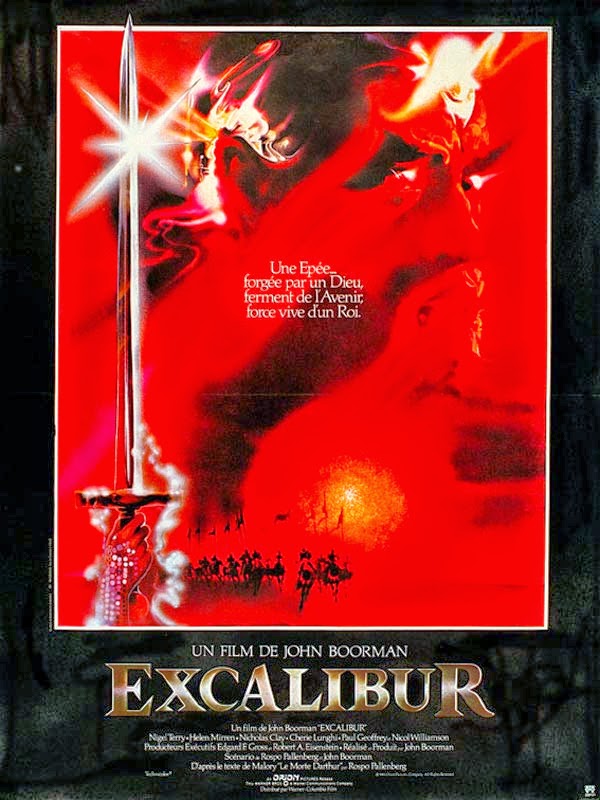

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article