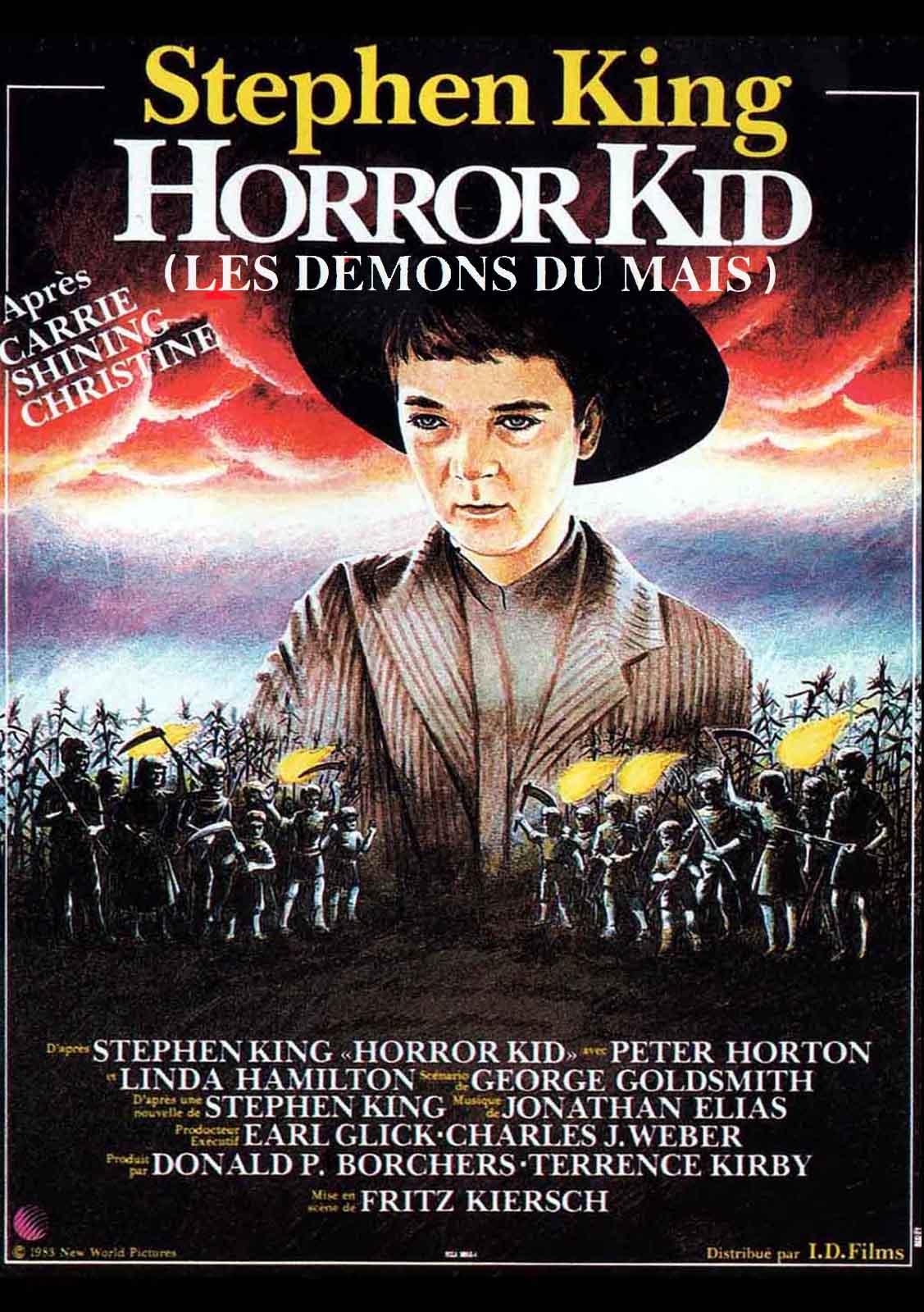

Une histoire de loups-garous très modérément palpitante, inspirée d'un récit de Stephen King

SILVER BULLET

1985 – USA

Réalisé par Daniel Attias

Avec Gary Busey, Everett McGill, Corey Haim, Megan Follows, Robin Groves, Leon Russom,Terry O’Quinn, Bill Smitrovich

THEMA LOUPS-GAROUS I SAGA STEPHEN KING

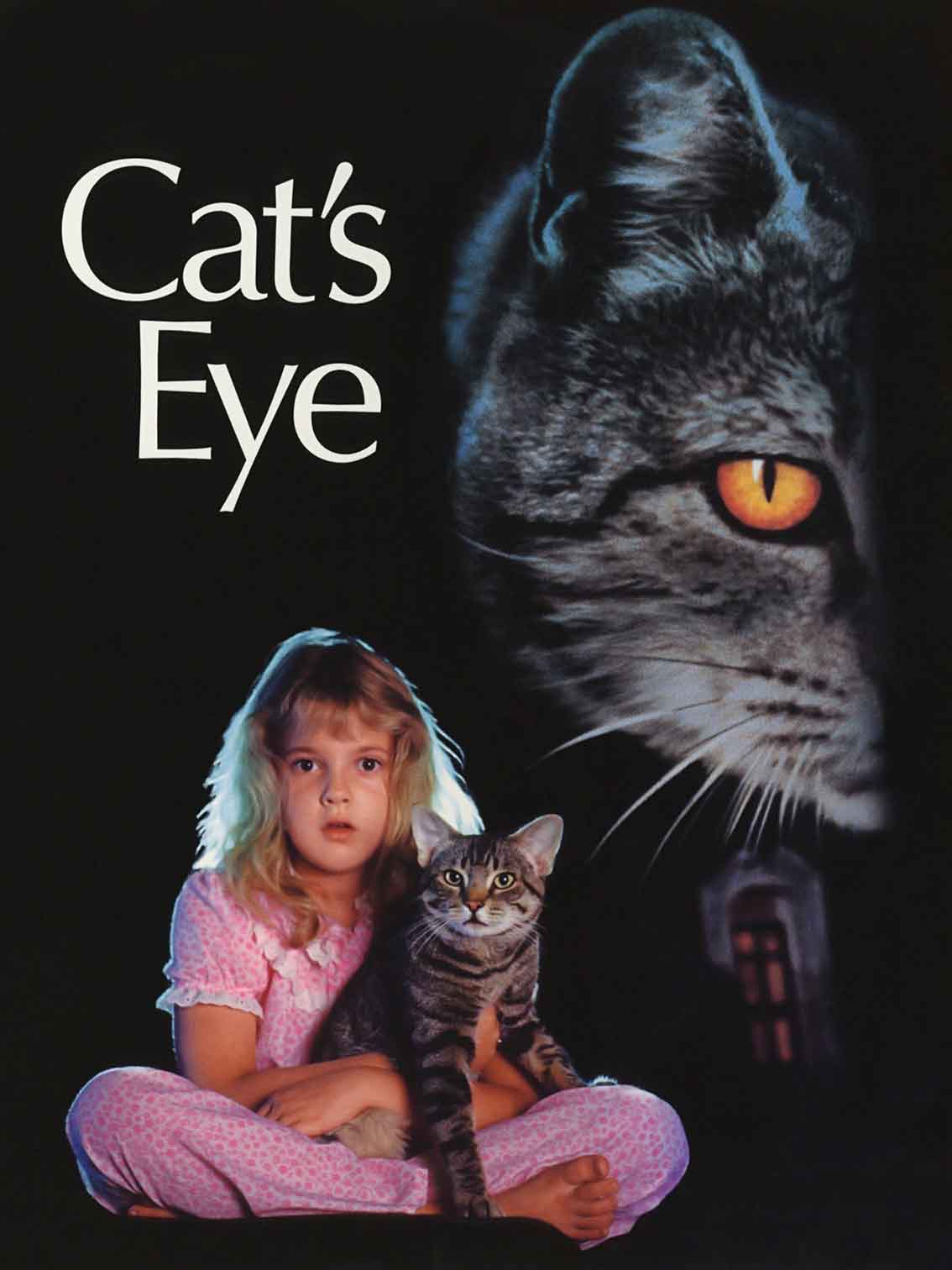

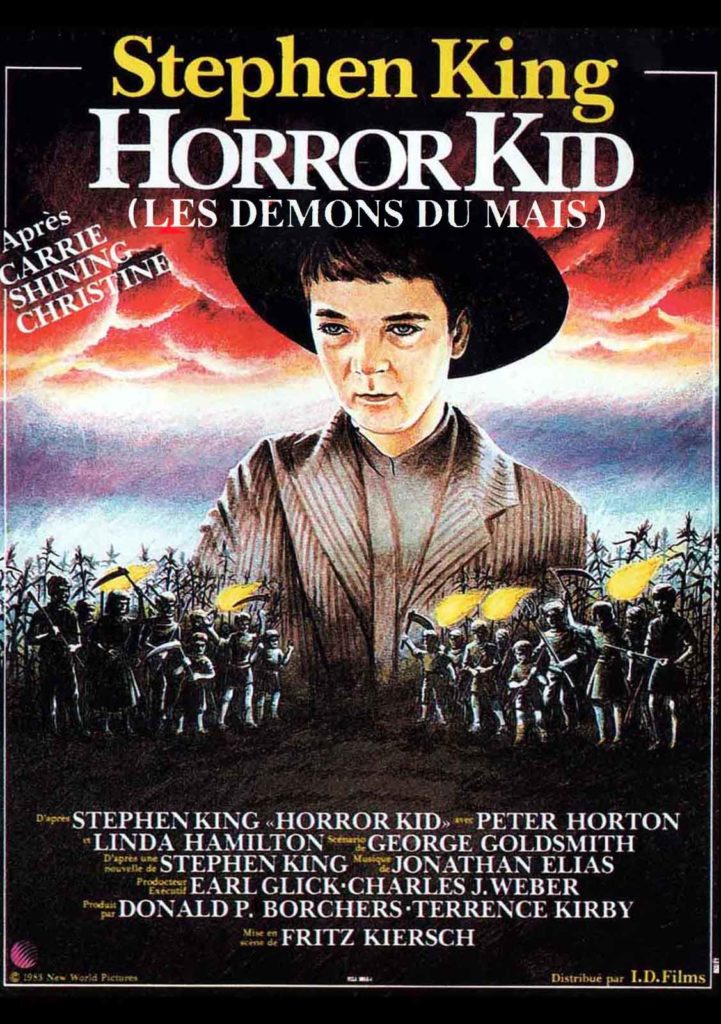

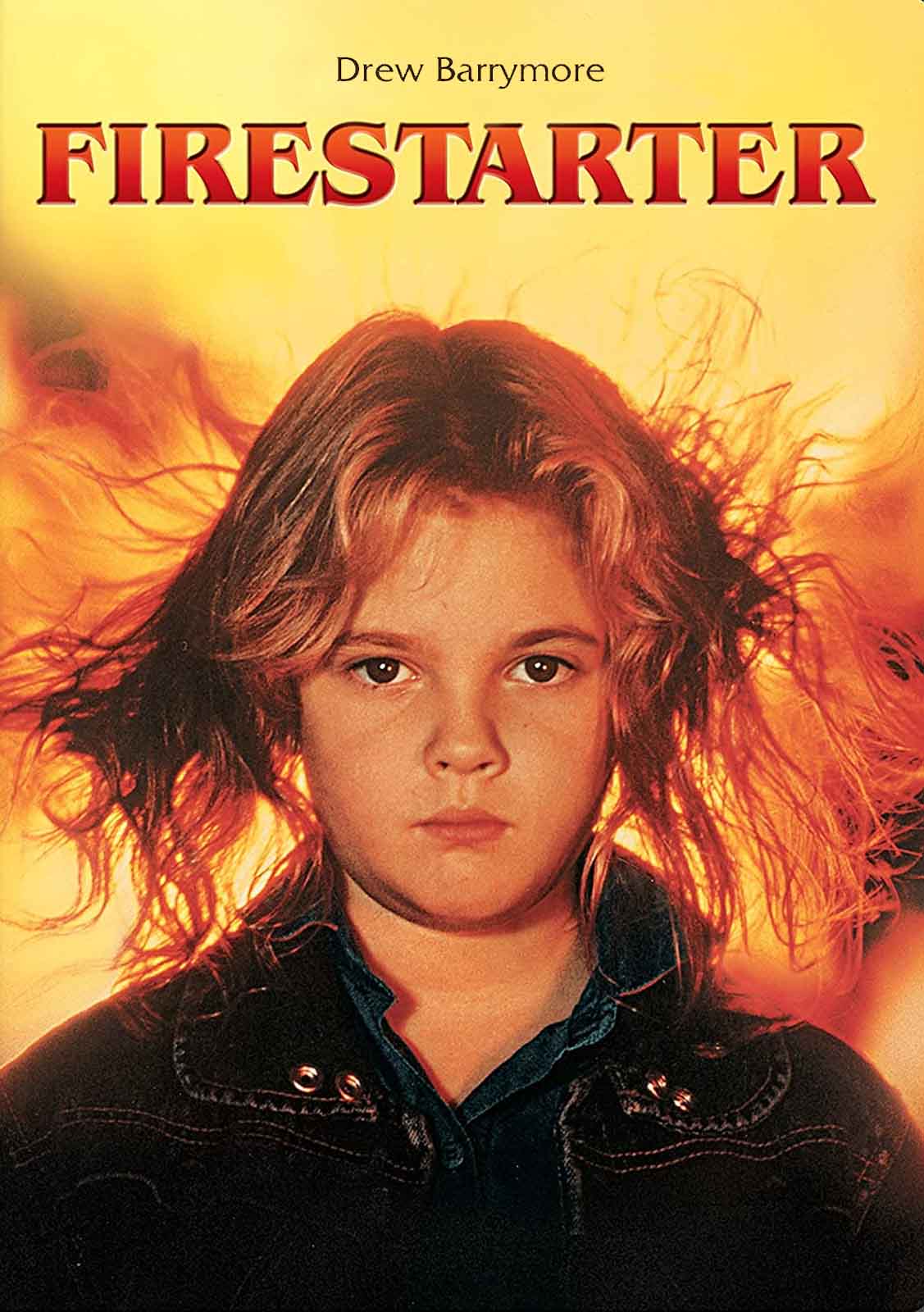

Après Cujo, Dead Zone, Firestarter et Cat’s Eye, Dino de Laurentiis continue vaillamment à produire des adaptations inégales de l’œuvre de Stephen King. Les loups-garous ayant été remis au goût du jour par John Landis et Joe Dante, il se lance en 1985 dans celle du « Cycle du Loup-Garou » publié à peine deux ans plus tôt, et paré d’illustrations très suggestives de Berni Wrightson. La mise en scène est confiée à Daniel Attias, alors presque débutant, mais qui allait œuvrer par la suite pour quelques-unes des séries les plus prestigieuses de la télévision américaines, de 21 Jump Street à Six Feet Under en passant par Melrose Place, Loïs et Clark, The Practice, Buffy, Ally McBeal, Les Sopranos et Alias. Le palmarès est impressionnant, mais ici Attias ne semble guère inspiré, affublant d’une réalisation banale un scénario somme toute très classique, qui abandonne la narration initiale étalée sur une année entière pour la concentrer sur deux mois.

Dans la petite ville de Tarkers Mills, la panique est à son comble lorsqu’une série de meurtres sanglants décime la population (notamment une décapitation en gros plan qui permet au film de démarrer sur des chapeaux de roue). Privé de l’usage de ses jambes, le jeune Marty Coslaw (Corey Haim) décide de mener sa propre enquête. Un soir, à bord d’un fauteuil roulant motorisé à essence que lui a fabriquée son oncle Red (Gary Busey), Marty découvre l’auteur des assassinats : un terrifiant loup-garou, auquel il échappe de justesse en lui plantant dans l’œil gauche une fusée de carnaval. Evidemment, personne ne croit aux racontars du garçon, sauf sa sœur Jane (Megan Follows) qui accepte de l’aider dans ses investigations. Pour savoir quel habitant de la petite ville est désormais borgne, elle prétexte une collecte de bouteilles vides, et finit par trouver le coupable, mettant son frère et elle-même en danger de mort.

Forêts saturées de fumigènes et maquillages approximatifs

Narré par une voix off qui tente de retrouver l’esprit du roman initial mais tombe souvent comme un cheveu dans la soupe, le récit souffre beaucoup de l’insipidité de ses jeunes comédiens et de l’angle caricatural sous lequel sont traités la majorité des autochtones (bourrus, alcooliques et stupides pour la plupart). Seuls Gary Busey, en oncle sympathique, et Everett McGill, en révérend ambigu, tirent leur épingle du jeu. Le film alterne les séquences intéressantes (le cauchemar du curé dans lequel tous les paroissiens se muent en loups-garous) et les moments grotesques (la battue dans une forêt nocturne saturée de fumigènes). Les effets spéciaux de Carlo Rambaldi, fidèle collaborateur de De Laurentiis, s’efforcent de marcher sur la trace de ceux de Rick Baker dans Le Loup-Garou de Londres sans jamais leur arriver à la cheville. Les visages, les oreilles, les mains et les pieds s’étirent outre-mesure, certes, mais le latex est bien trop apparent pour convaincre. Et quand on sait combien Rambaldi s’estime supérieur techniquement et artistiquement à Baker, comme en témoignent de nombreuses déclarations dans la presse spécialisée, on ne peut s’empêcher de pointer du doigt les faiblesses de sa prestation. Peur Bleue pâlit donc de la comparaison avec les films de lycanthropes qui le précédèrent, et se clot sur un climax sans panache.

© Gilles Penso

Partagez cet article