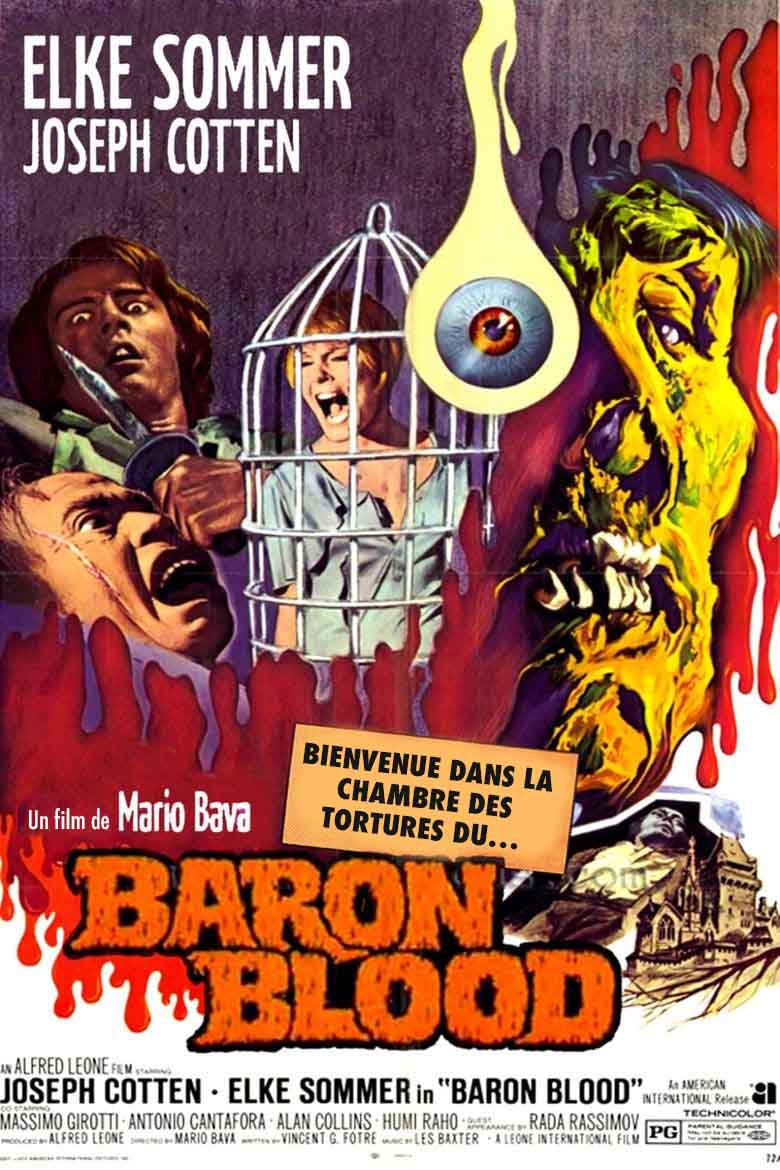

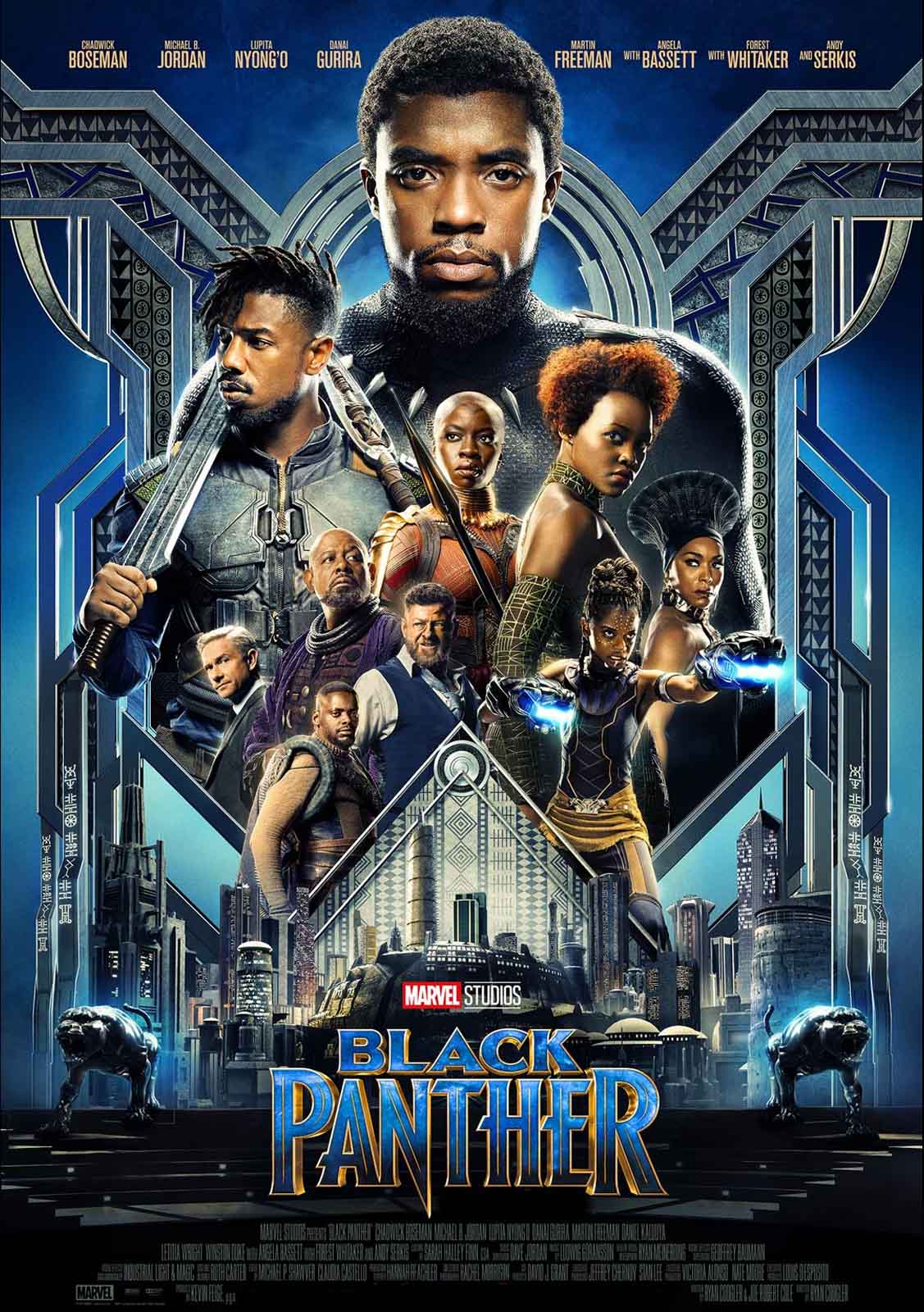

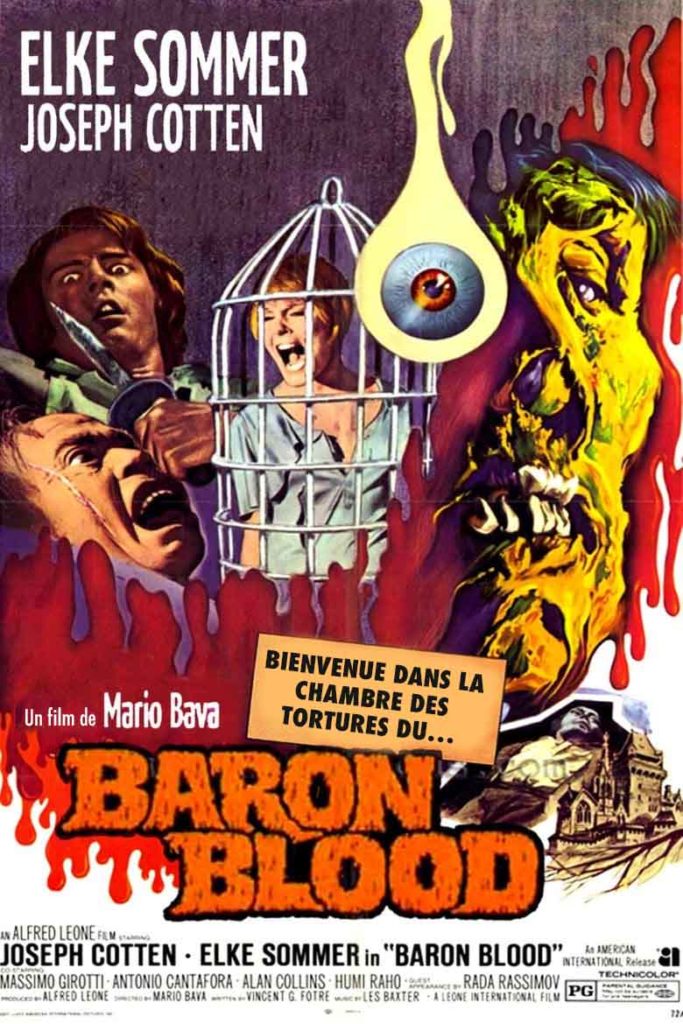

Château sinistre, sorcellerie, secrets inavouables, tortures médiévales… Mario Bava réunit tous les ingrédients propices à un film d'horreur gothique à l'ancienne

GLO ORRORI DEL CASTELLO DI NOREMBERGA

1972 – ITALIE / ALLEMAGNE

Réalisé par Mario Bava

Avec Joseph Cotten, Elke Sommer, Rada Rassimov, Massimo Girotti, Antonio Cantafora, Umberto Raho, Luciano Pigozzi

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Désireux de retrouver les thématiques qui firent le succès du Masque du Démon tout en les modernisant, Mario Bava réalisait en 1972 un Baron Blood pittoresque à défaut d’être inoubliable. L’intrigue concerne Peter Kleist, grand bellâtre interprété sans beaucoup de conviction par Antonio Cantafora. Fraîchement débarqué en Autriche, il décide de revenir dans le château de son ancêtre, le baron Otto Von Kleist de sinistre mémoire, réputé pour son sadisme et pour les tortures qu’il infligeait en plein 17ème siècle aux villageois dont la figure ne lui revenait pas. Or une firme hôtelière s’emploie à restaurer l’ancienne bâtisse.

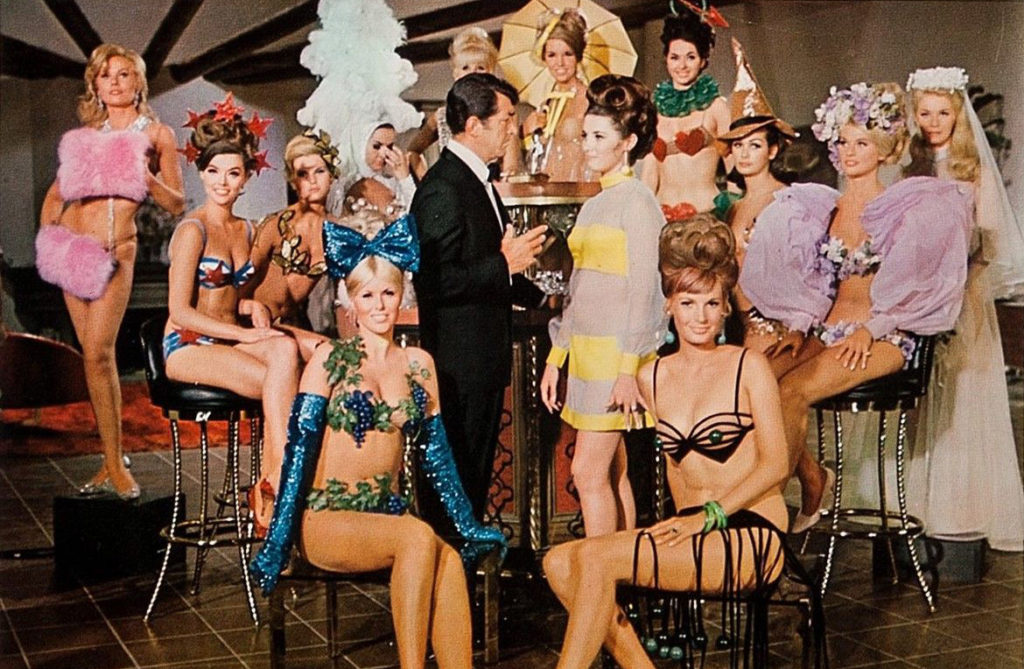

Peter rencontre donc sur place Eva Arnold, une jolie architecte interprétée par Elke Sommer. Pas insensible à son charme, il l’emmène un soir dans une des tours du château et se livre avec elle à un cérémonial empreint de sorcellerie. Car Peter a conservé depuis son enfance un parchemin contenant une étrange incantation. La légende veut que si l’on prononce à voix haute ce texte dans le château du baron Von Kleist, celui-ci ressuscitera pour recommencer ses méfaits. Peter n’y croit pas trop, mais il ne veut pas passer à côté d’une chance, si infime soit-elle, de se retrouver face à son aïeul. A l’issue du rituel, ce qui devait arriver arrive : le maléfique Baron sort de terre, son impressionnante résurrection nocturne rappelant celle de Vavuvitch dans Le Masque du Démon. Autre réminiscence du chef d’œuvre que Bava réalisa en 1960 : l’un des instruments de torture qu’emploie Von Kleist pour allonger la liste de ses victimes, autrement dit un cercueil hérissé de pointes acérées transperçant les malheureux qui y sont jetés. Très inventif côté sévices, le baron réserve un sort peu enviable à tous ceux qu’il croise, notamment un médecin qu’il égorge d’un coup de scalpel et un prêtre qu’il pend sans autre forme de procès. Visuellement, l’abominable tortionnaire rappelle L’Homme au Masque de Cire, dont il reprend la cape noire flottant au vent, le feutre sur le crâne, le visage affreusement décomposé et la capacité de se dissimuler sous les traits d’un homme respectable. En l’occurrence Sir Alfred Becker, à qui le vétéran Joseph Cotten (Citizen Kane, L’Ombre d’un Doute) prête ses traits vieillissants et son regard éternellement vif.

Dans les griffes du baron Von Kleist

Fidèle à ses habitudes, Bava compose des séquences extrêmement graphiques, tirant parti des jeux de lumière, des effets atmosphériques et de l’architecture gothique de son décor réel filmé en Autriche. D’où cette course-poursuite qui demeure l’un des moments forts du film, où Elke Sommer est prise en chasse par le sinistre Baron dans les ruelles tortueuses et embrumées de la ville. Pour venir à bout du démoniaque Von Kleist, nos héros doivent faire appel à une voyante capable d’entrer dans l’esprit d’une sorcière qui, jadis, lança une malédiction au Baron. Le final prend du coup des atours apocalyptique, aux accents d’une musique pop un peu hors sujet signée Stelvio Cipriani (remplacée par une bande originale de Les Baxter pour la version américaine). En France, Baron Blood fut distribué un temps sous le titre Baron Vampire, entretenant du coup une confusion avec le film homonyme de Mel Welles.

© Gilles Penso

Partagez cet article