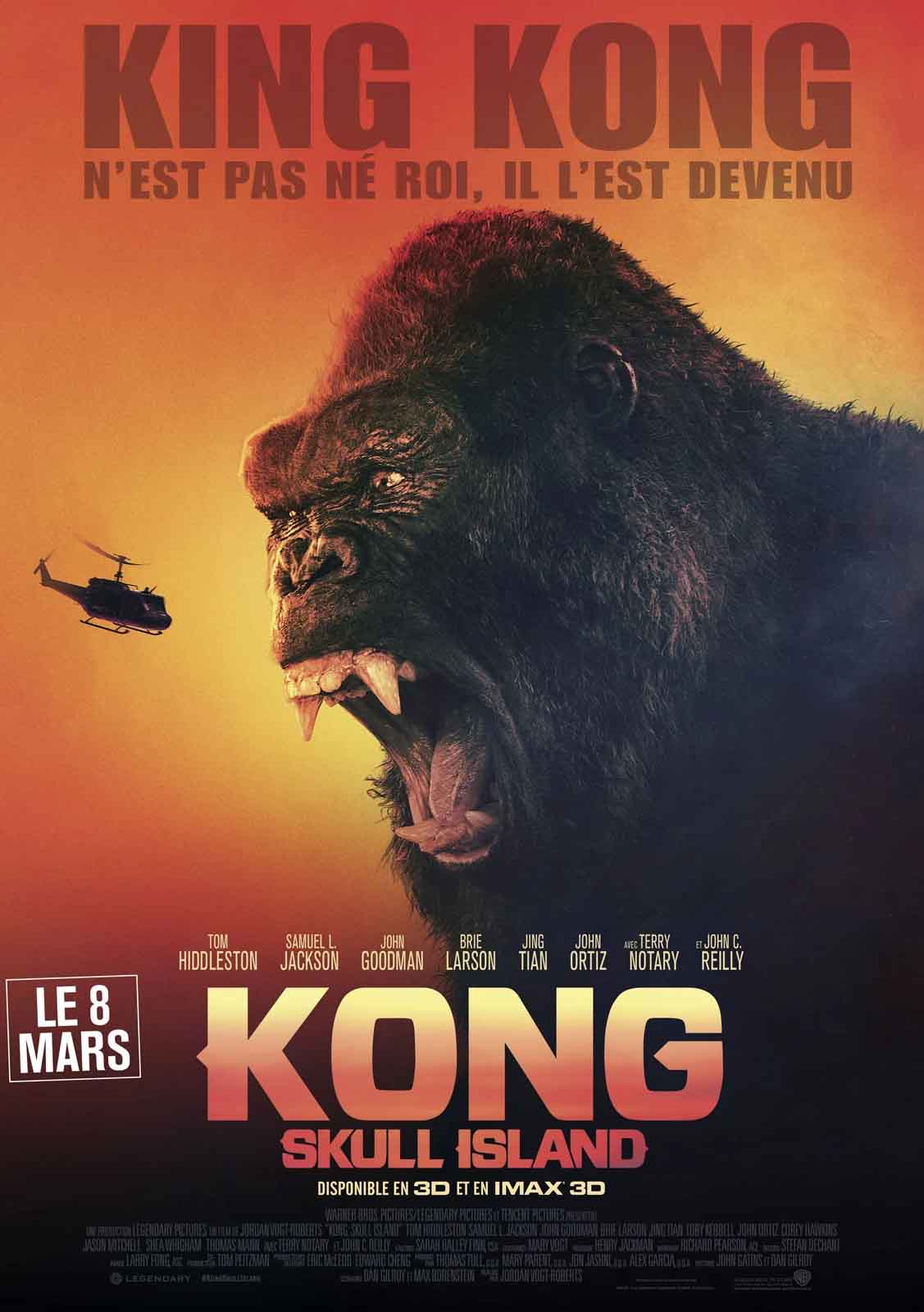

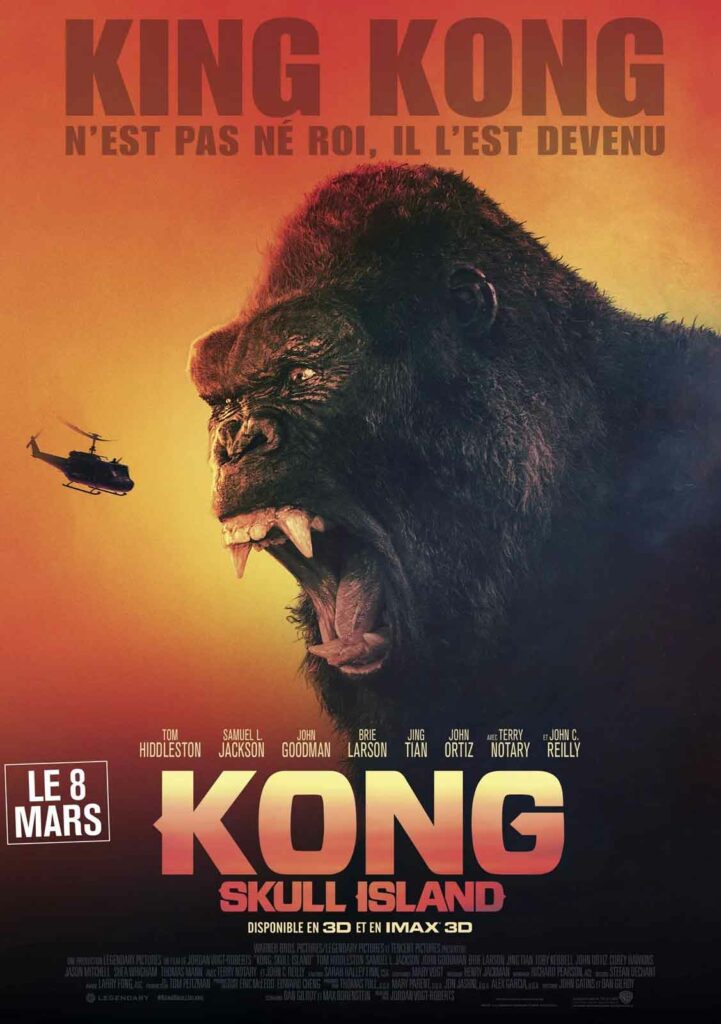

Un King Kong grand comme une montagne affronte des militaires des années 70 dans ce reboot destiné à lancer une nouvelle franchise

KONG: SKULL ISLAND

2017 – USA

Réalisé par Jordan Vogt-Roberts

Avec Tom Hiddletson, Brie Larson, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly

THEMA SINGES I SAGA KING KONG I MONSTERVERSE

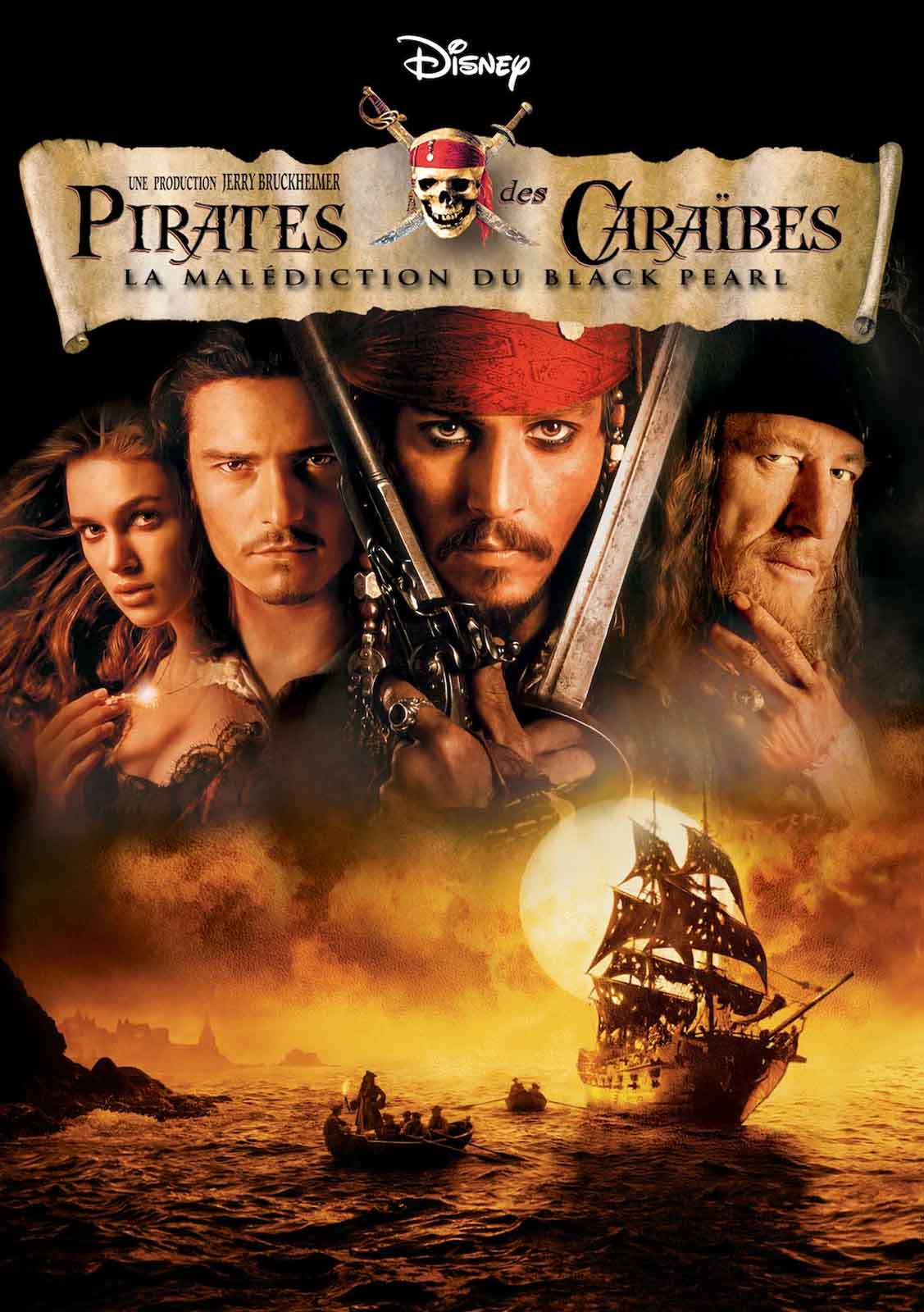

Face à la déferlante des films Marvel, le studio Warner a bien du mal à tenir la distance, malgré le déploiement des aventures croisées de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash et consorts. Pour mettre toutes les chances de son côté, la major tente donc de mettre en place une saga parallèle en remplaçant les super-héros par des grands monstres. Pourquoi pas ? Le succès du remarquable Godzilla de Gareth Edwards laissait entrevoir bien des opportunités, notamment un crossover titanesque qui opposerait le dinosaure de la Toho avec King Kong. Cependant, un problème de taille se posait. Kong mesurant six mètres de haut et Godzilla plus de cent mètres, un tel combat eut été absurde. C’est un peu comme si un dragon affrontait un chihuahua. Qu’à cela ne tienne : le nouveau King Kong sera désormais grand comme une montagne. Dicté par la volonté de créer une franchise et non celle d’établir un récit s’appuyant majoritairement sur sa dramaturgie, ce choix empêche hélas toute interaction digne de ce nom entre le grand gorille et les humains, malgré la tentative très maladroite de construction d’une relation émotionnelle entre le personnage féminin incarné par Brie Larson et le grand monstre poilu.

Situé au début des années 70, Kong : Skull Island mange un peu à tous les râteliers. Si son prologue est un clin d’œil appuyé à Duel dans le Pacifique de John Boorman, le reste du métrage évoque les productions Jerry Bruckheimer des années 90, collectant quelques têtes d’affiche sur le retour (John Goodman, Samuel L. Jackson), saturant la bande son de chansons cool (en l’occurrence tous les clichés musicaux associés habituellement à la période de la guerre du Vietnam) et enchaînant les plans iconiques qui semblent tous êtres conçus pour agrémenter la bande-annonce du film. Certes, ce nouveau Kong regorge de séquences d’action extrêmement récréatives, notamment la première attaque de Kong contre les hélicoptères, et nous offre une faune de mutants antédiluviens pour le moins surprenants (avec une mention spéciale pour l’araignée géante et le céphalopode que Kong transforme en suhsi).

Monstres mutants et hélicoptères

Mais comment rivaliser face au superbe King Kong de Peter Jackson, tellement plus innovant, surprenant, impressionnant et émouvant ? D’autant que les ambitions de Kong : Skull Island se limitent rapidement à un enchaînement de morceaux de bravoure, lesquels pourraient tout à fait s’intervertir sans perturber le moins du monde la trame d’un scénario préférant l’accumulation à l’évolution. Plus le film avance, plus il nous semble regarder un téléfilm SyFy dont le budget effets spéciaux aurait été miraculeusement boosté. Et que dire de ces indigènes aux jolis maquillages multicolores qui n’ont absolument aucun rôle à jouer dans le film ? Ou de ce post-générique embarrassant, tellement calqué sur ceux de Marvel qu’on s’attend à tout moment à voir surgir Tony Stark ou Nick Fury ? On saluera tout de même le travail du compositeur Henry Jackman dont le déferlement orchestral, difficile à apprécier pendant le métrage, se déchaine avec une belle emphase au cours du générique de fin.

© Gilles Penso

Partagez cet article