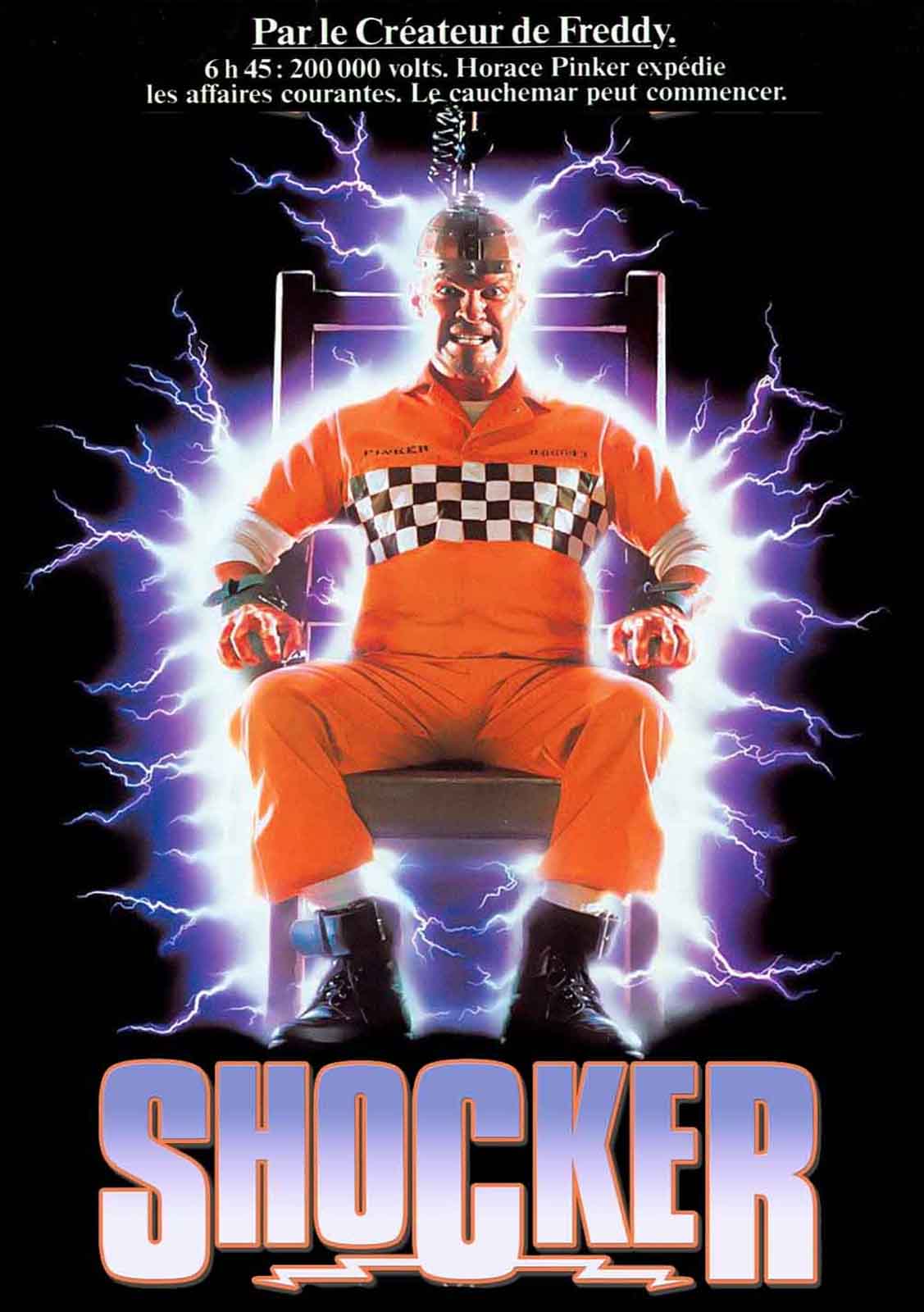

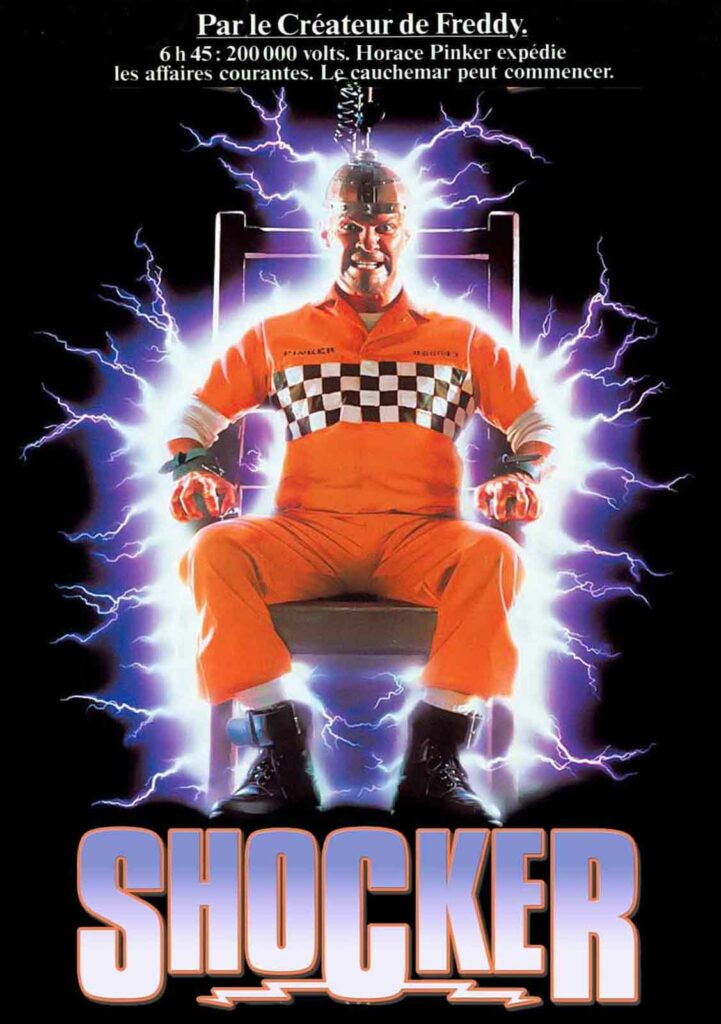

Après Freddy Krueger, Wes Craven imagine un nouveau croquemitaine capable de voyager à travers les ondes électriques

SHOCKER

1989 – USA

Réalisé par Wes Craven

Avec Mitch Pileggi, Peter Berg, Michael Murphy, Sam Scarber, Camille Cooper, Ted Raimi, Heather Langenkamp

THEMA TUEUR I CINEMA ET TELEVISION I SAGA WES CRAVEN

En 1989, Freddy Krueger a atteint une popularité inespérée, préparant son cinquième retour sur les écrans. Mais Wes Craven n’a plus la main mise sur le croquemitaine qu’il créa cinq ans plus tôt, malgré sa participation à l’écriture de Freddy 3 : les Griffes du Cauchemar de Chuck Russell. Il décide donc de créer un nouveau tueur aux pouvoirs surnaturels qu’il pourrait décliner lui-même sous forme d’une franchise si le succès est au rendez-vous. Ainsi naît Horace Pinker, dont le nom sonne un peu comme Freddy Krueger. Mais les ressemblances ne s’arrêtent pas là. Pinker est lui aussi un assassin impitoyable et sarcastique échappant à une mort certaine (la chaise électrique remplace ici l’immolation) pour continuer ses méfaits d’outre-tombe. Comme Freddy, il hante un jeune protagoniste dans ses rêves et semble indestructible.

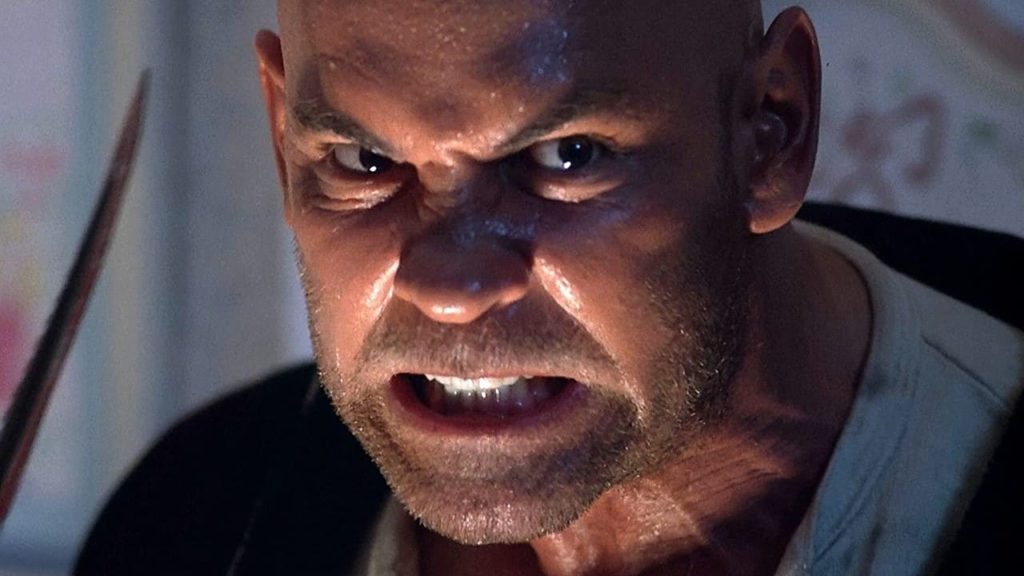

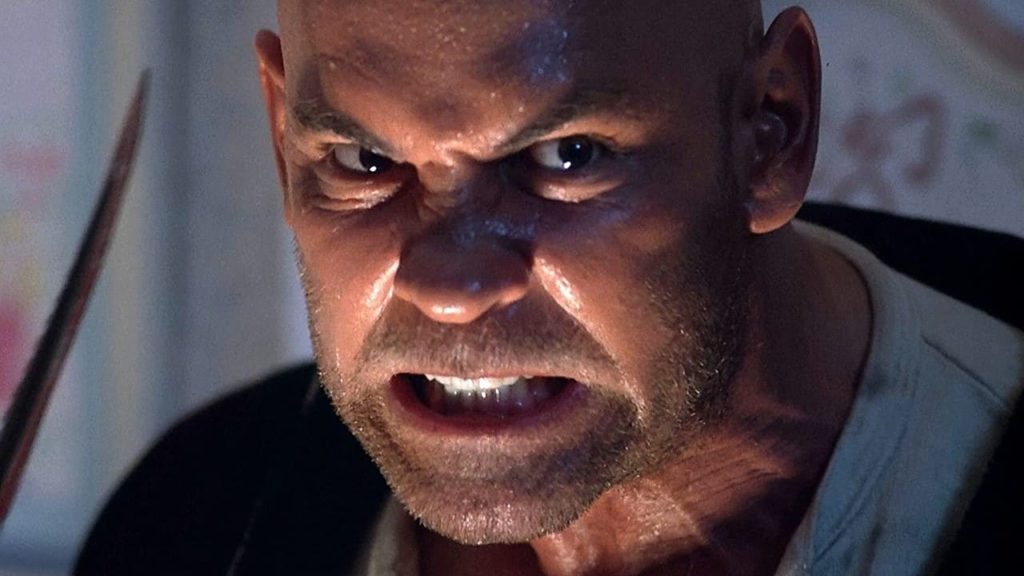

Le parallèle entre les deux films est d’ailleurs perceptible dès le générique de début, au cours duquel l’assassin (dont on ne voit alors que les mains) prépare son matériel au sein de son sinistre repaire, l’usine désaffectée ayant cédé le pas à un atelier de vieux téléviseurs empilés les uns sur les autres diffusant en boucle des images de drames et de catastrophes. Pour autant, Shocker n’est pas un remake des Griffes de la Nuit mais un film d’horreur particulièrement original dans lequel Mitch Pileggi (futur patron de Mulder et Scully dans X-Files) s’en donne à cœur joie dans le registre du monstre hystérique. Pinker est donc un réparateur de télévision qui sème la terreur dans la ville, massacrant une à une des familles entières sans que la police ne puisse mettre la main sur lui. Etrangement, un lien semble s’être établi entre lui et le jeune Jonathan Parker (Peter Berg), footballer vedette de son lycée qui a des visions prémonitoires de ses futurs crimes.

Clin d'œil à Hidden ?

Les idées folles jalonnent le film, comme la capacité du tueur à passer de corps en corps, ce qui nous donne droit à une séquence dans un jardin public à la limite du vaudeville où il pourchasse notre héros en devenant tour à tour un policier, un jogger, une petite fille et un ouvrier ! Le clin d’œil au Hidden de Jack Sholder semble assumé, d’autant que Sholder fut justement le premier réalisateur qui donna une suite aux Griffes de la Nuit. Au rythme d’une bande originale saturée de hard rock, Shocker s’adresse de toute évidence à un public adolescent amateur d’horreur, même si Craven semble hésiter entre plusieurs styles. Car si les meurtres en série de Pinker, particulièrement sanglants, font froid dans le dos, ses pouvoirs surnaturels et l’apparition récurrente d’une de ses victimes sous forme d’un fantôme bienveillant font presque basculer le film dans la fantasy. Quant au climax, au cours duquel Pinker et Jonathan se poursuivent sous forme d’ondes électriques à travers les programmes télévisés, il vire ouvertement au burlesque. Et comme les effets visuels – petit budget oblige – ont du mal à suivre, le dernier quart d’heure du film prend une tournure quelque peu grotesque. Le succès escompté n’étant pas au rendez-vous, Shocker restera sans suite, mais se forgera au fil des ans une réputation de film culte adulé par les fans du genre.

© Gilles Penso

Partagez cet article