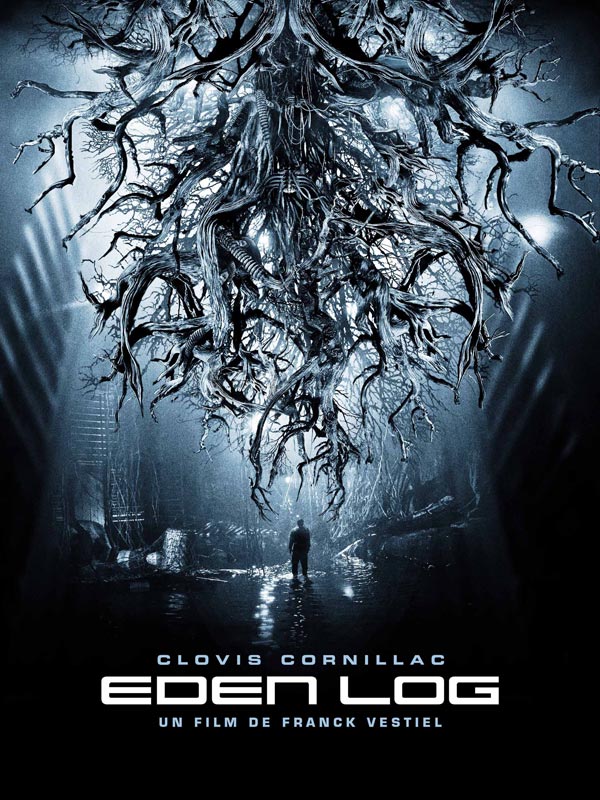

Clovis Cornillac plonge corps et âme dans un voyage initiatique conceptuel aux résonances bibliques

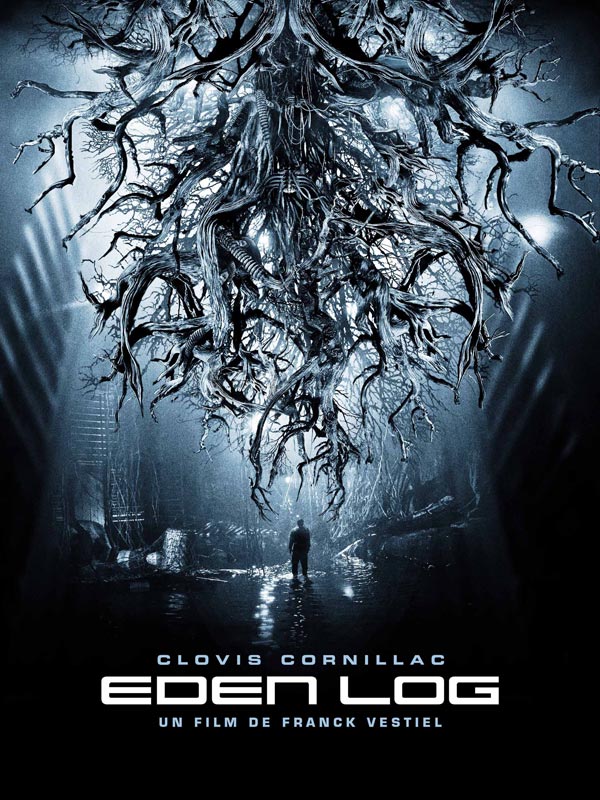

Eden Log nous ramène à l’aube des années 80, époque où certains cinéastes français osaient se lancer dans des exercices de science-fiction atypiques et conceptuels tels que Le Bunker de la Dernière Rafale de Caro et Jeunet ou Le Dernier Combat de Besson et Jolivet. On retrouve dans le premier long-métrage de Franck Vestiel ce goût prononcé pour la monochromie épurée, la plastique glacée et l’épure du dialogue. Quand le film commence, c’est presque à la Genèse que nous croyons assister. Un homme nu et apeuré reprend conscience au fin fond d’une grotte. Qui est-il ? D’où vient-il ? Le mystère est entier. Dès cette scène d’introduction au rythme languissant, dans laquelle les grognements remplacent les mots, où la pénombre règne, où les décors s’avèrent boueux et sales, le spectateur est prévenu : il va devoir être patient, attentif et participatif. Peu à peu, la boue élémentaire révèle un décor industriel qui semble à l’abandon. De vieilles hélices rouillées apparaissent à l’arrière-plan, des hologrammes féminins parlent dans toutes les langues… Au fil de son parcours, notre homme trouve des vêtements poussiéreux, une lampe de poche, et se civilise peu à peu, quittant sa première apparence quasi-paléolithique.

Le premier dialogue n’arrive au bout de 17 minutes, et se résume à ces deux répliques : « Qui es tu ? », « Je ne sais pas ». Nous voilà bien avancés ! Les brumes de l’énigme se dissipent tout de même au bout d’un moment. Le labyrinthique laboratoire en ruines qu’arpente notre héros appartient à Eden Log, une compagnie jadis en quête de nouvelles énergies puisées dans les arbres. Or au fil des prélèvements de sa sève, la plante a commencé à se défendre et à se développer au-delà de tout contrôle, transformant les ouvriers en mutants monstrueux qui ne sont pas sans évoquer le concept de Doom. Tout le film peut d’ailleurs s’appréhender comme un jeu vidéo dont le héros s’efforce de traverser chaque niveau en échappant aux opposants (soldats et monstres) lancés à ses trousses. Le maquillage des créatures, œuvre de Jean-Christophe Spadaccini, est particulièrement réussi et extraordinairement mis en valeur par la photographie tout en contrastes de Thierry Pouget.

La terrible mutation

Bientôt, le protagoniste lui-même semble être sur le point de connaître la terrible mutation. D’où une scène d’amour pour le moins étonnante. Notre protagoniste l’imagine romantique, mais en réalité c’est un viol, et le montage parallèle alterne les deux versions, soutenu par une bande sonore perturbante. Toute la question du Ça, de la bête intérieure et du contrôle de soi est abordée en quelques secondes. Dans Eden Log, Clovis Cornillac mouille plus que jamais sa chemise, même si ce sont moins ici ses talents d’acteur que son énergie et sa présence physique qui sont sollicités. Le film de Vestiel bénéficie donc, on l’aura compris, d’une mise en scène et d’une direction artistique impeccables. Mais son audace suscite assez rapidement un hermétisme et une austérité un brin agaçants. Ce qui aurait sans doute fait fureur sur un format de court-métrage peine à captiver sur une durée d’une heure et demie, et le dénouement incompréhensible nous laisse un peu sur notre faim.

© Gilles Penso

Partagez cet article