Trois aspirants rappeurs se retrouvent une nuit dans un club privé où les danseuses sont en réalité de redoutables vampires…

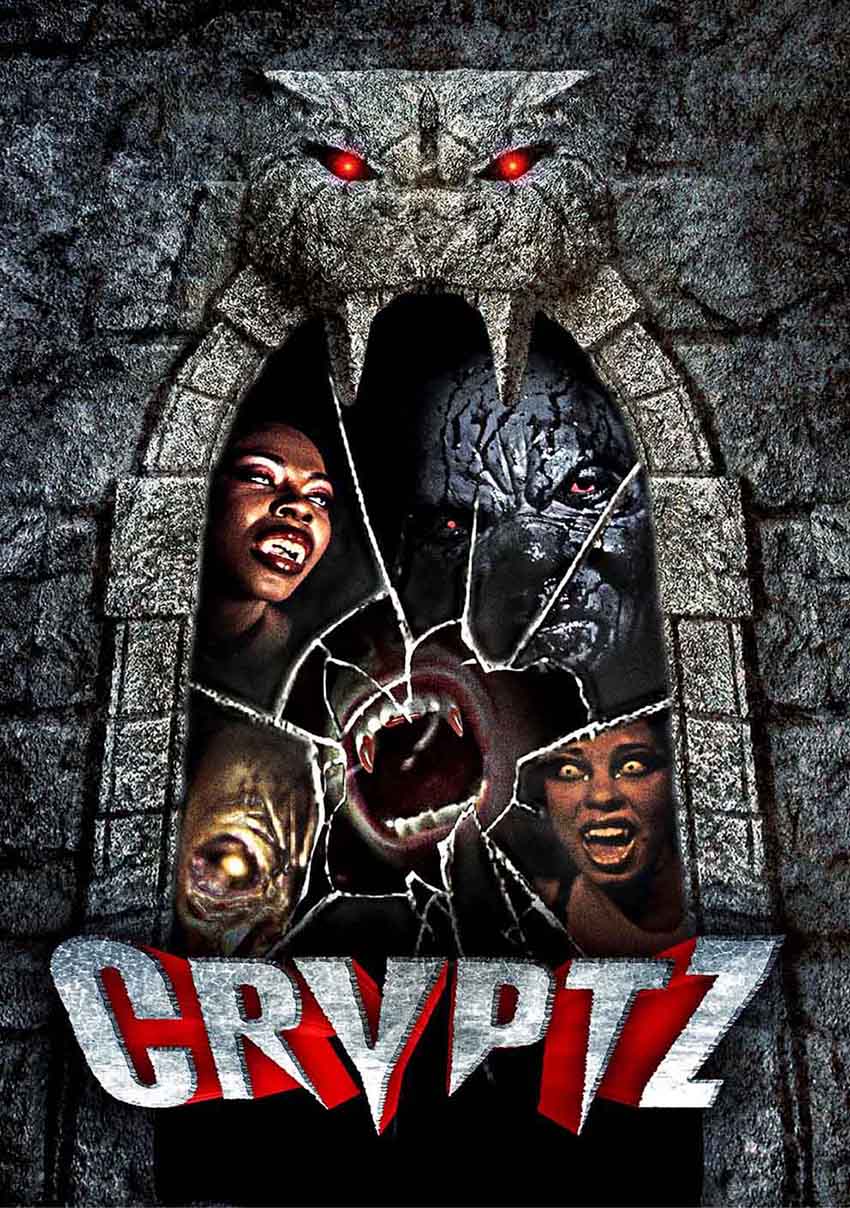

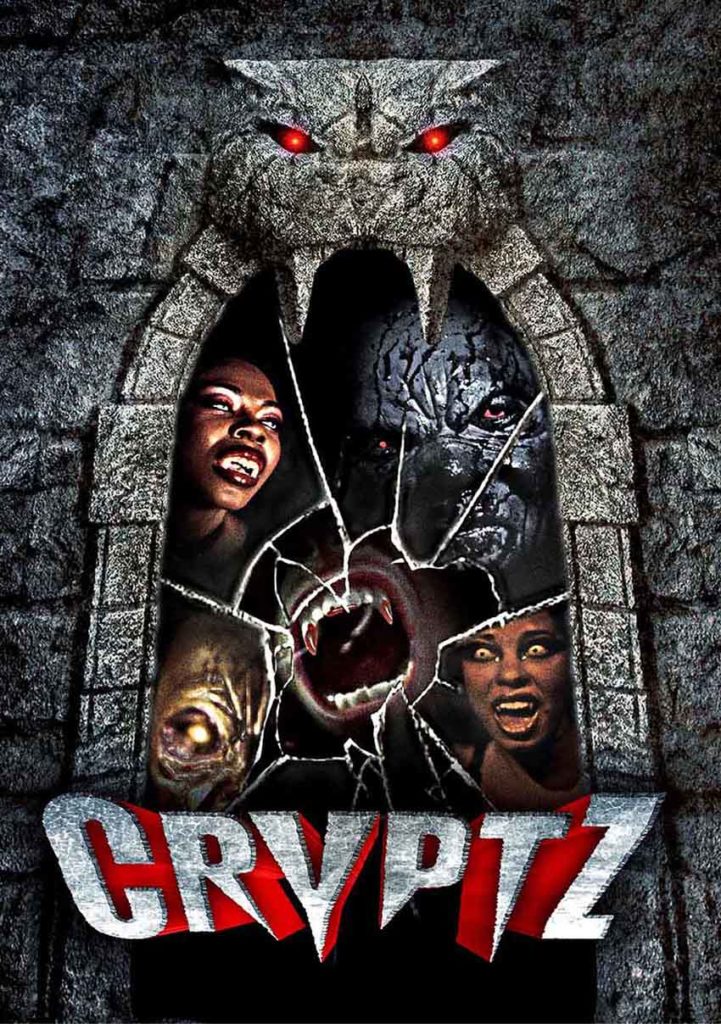

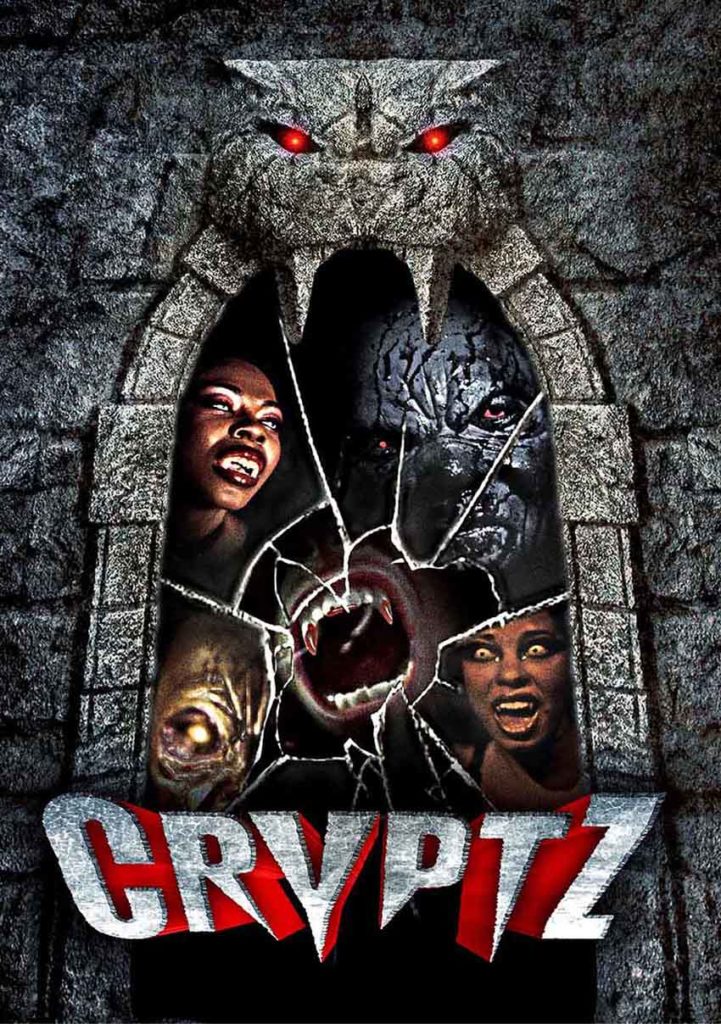

CRYPTZ

2002 – USA

Réalisé par Danny Draven

Avec Choice Skinner, Rick Irvin, Dennis Waller, Lunden De’Leon, Andre McCoy, Ty Badger, Olimpia Fernandez, Archie Howard, Chocolate, Lemar Knight, Fylicia Renee King

THEMA VAMPIRES I SAGA CHARLES BAND

Charles Band et Mel Johnson Jr. avaient inauguré en 1999 une série de films d’horreur « urbains » (autrement dit mettant en scène un casting 100% afro-américain sur fond de musique rap et RnB) pour tenter de surfer sur une sorte de seconde vague de la Blaxploitation. Ainsi étaient nés Ragdoll, The Horrible Doctor Bones, Killjoy et The Vault sous le label « Big City ». Mais l’entreprise ne s’était pas révélée aussi juteuse que prévu, n’attirant guère les foules dans les vidéoclubs. Johnson Jr. décida donc de tirer sa révérence, ce qui n’empêcha pas Band de tenter d’exploiter encore un peu le filon en produisant Killjoy 2 et Cryptz, qui sera le tout dernier de la série. La mise en scène est assurée par Dany Draven, un habitué des budgets microscopiques et du système D qui signe là son troisième long-métrage après Horrovision et Hell Asylum. Confié à Scott Phillips (Le Garçon aux rayons X), le scénario est écrit en cinq jours à peine et tente de recycler un sujet déjà abordé dans des films comme Vamp ou Une nuit en enfer, autrement dit le club de strip-tease qui abrite les activités nocturnes d’une horde de vampires. Avec 30 000 dollars à sa disposition, Draven a pour mission de tenter d’en tirer un film à peu près regardable.

Comme dans Ragdoll et The Horrible Doctor Bones, les héros de Cryptz sont des aspirants rappeurs, mais Danny Draven a le bon goût de nous épargner les morceaux de RnB médiocres qui encombraient les bandes originales des films précédents. Tymez Skwair (Choice Skinner), Fuzzy Down (Rick Irvin) et Likrish (Dennis Waller) sont des trainards qui veulent faire carrière dans la musique mais ne semblent déployer aucun effort pour y parvenir. Un jour, ils croisent dans la rue une séduisante inconnue, Stesha (Lunden De’Leon), qui cache un terrible secret derrière son sourire enjôleur. D’un simple pincement sur la joue de Tymez, elle le « marque » sans qu’il comprenne l’ampleur de ce geste. Mais, à peine la nuit tombée, une douleur fulgurante le réveille en sursaut. Paniqué, il sent une force mystérieuse l’attirer vers un club de strip-tease énigmatique, « Cryptz », entraînant avec lui ses deux amis. Là-bas, le trio découvre que les danseuses ne sont autres que des vampires assoiffés de sang. Et pour couronner le tout, la redoutable cheffe des suceuses de sang, Kulada (Ty Badger), découvre que Tymez détient sans le savoir la clé du règne absolu des créatures de la nuit…

Strip tease, gore et arts martiaux

Le générique en images de synthèses bas de gamme ne laisse rien augurer de bon. Et effectivement, dès que Cryptz commence, l’exaspération nous saisit. De tous les films labellisés « Big City », il s’agit sans doute du plus stéréotypé et du plus caricatural. Ni drôles, ni charismatiques, les trois héros marchent, bougent et s’expriment comme des pantins simplistes et réducteurs. Le club de strip-tease lui-même, qu’on imagine décrit comme un lieu envoûtant et sophistiqué dans le script, ressemble à une pièce minuscule aménagée rapidement avec les moyens du bord. Le film tente alors d’égayer ses spectateurs en jouant la carte de l’érotisme soft, via ses actrices peu pudiques, et de l’horreur graphique. En sollicitant Mark Bautista, le même maquilleur spécial que sur Hell Asylum, Danny Draven s’autorise ainsi quelques fulgurances gore furtives mais efficaces. Au passage, le réalisateur affiche sa cinéphilie en accrochant un poster de La Planète des singes dans un des décors et fait de l’autocitation en montrant des extraits de Ragdoll et Horrorvision. Au cours d’un climax parfaitement improbable, un chasseur de vampires spécialiste des arts martiaux incarné par Andre McCoy (sous le pseudonyme de Chyna) vient prêter main forte à nos héros. La fin du film est très ouverte, mais Cryptz restera sans suite. Ce n’est sans doute pas plus mal.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article