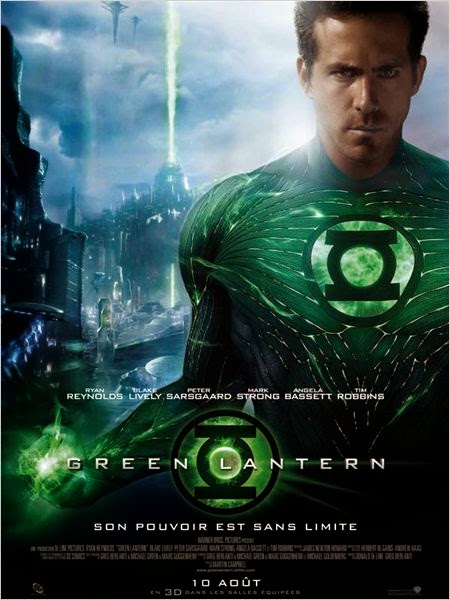

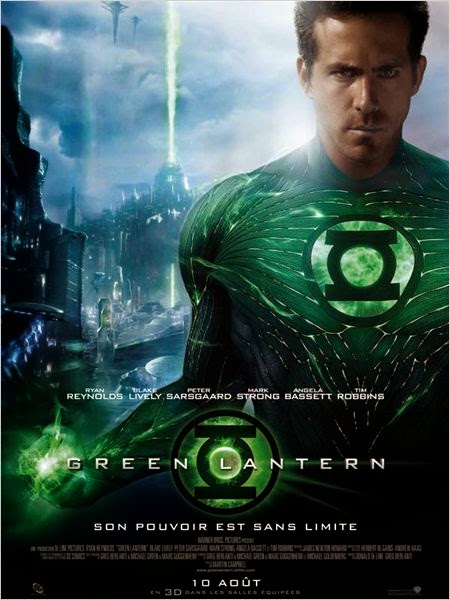

Malgré la présence du solide Martin Campbell derrière la caméra, cette incarnation à l'écran d'un des super-héros de l'univers DC est un spectacle plutôt embarrassant

GREEN LANTERN

2011 – USA

Réalisé par Martin Campbell

Avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, Jeena Craig, Jon Tenney, Mike Doyle

THEMA SUPER-HEROS I EXTRA-TERRESTRES I SAGA DC COMICS

Green Lantern est un super-héros de l’écurie DC Comics créé par Bill Finger et Martin Nodell en juillet 1940. Alors que ses petits camarades Superman et Batman ont rapidement assailli les grands et petits écrans, « La Lanterne verte » est sagement restée cantonnée sur le support papier jusqu’au milieu des années 90 où quelques séries animées lui offrirent de timides apparitions. Lorsqu’on découvre le premier long-métrage consacré au justicier vert, on comprend aisément les raisons de ce débarquement tardif au cinéma. Tous ces extra-terrestres multicolores, ces boules d’énergie disco, ces planètes tourbillonnantes et ces rayons verdâtres sont certes très jolis sous les crayons et les pinceaux des dessinateurs, mais à l’écran leur restitution s’avère assez risible. Ainsi, malgré la présence expérimentée de Martin Campbell derrière la caméra (Le Masque de Zorro, Casino Royale), Green Lantern a bien du mal à convaincre. Le prologue nébuleux nous explique que l’univers est protégé par une confrérie de protecteurs de la paix portant un anneau émeraude aux vertus exceptionnelles. Qu’ils aient une peau violette, un faciès de poisson, des allures de crocodile bipède, de méduse géante ou de cyclope gélatineux, ces milliers de guerriers portent tous le surnom de « Green Lantern » et doivent faire face à une entité redoutable du nom de Parallax qui commence à décimer leurs rangs.

L’intrigue se transporte ensuite sur Terre où le pilote Hal Jordan (Ryan Reynolds), dans une ambiance post-Top Gun, joue les mauvaises têtes avec sa hiérarchie et agace la jolie Carol Ferris (Blake Lively) qui fut son amour d’enfance. Soudain, sans crier gare, des images de synthèse vertes surgissent à l’écran et entourent Jordan, car il a été choisi pour devenir le tout premier être humain à intégrer le corps des Green Lantern. Le voilà désormais revêtu d’une combinaison synthétique moulante et d’un loup qui masque son identité. La suite du récit enchaîne les péripéties improbables : un savant contaminé par du sang extra-terrestre se boursoufle comme un ballon de baudruche et développe des pouvoirs télékinésico-télépathiques, les Green Lanterns décident de créer une bague avec de l’énergie jaune parce que « le vert est la couleur de la volonté et le jaune la couleur de la peur », notre super-héros conte fleurette à son amoureuse sur une terrasse comme dans Superman, puis un gigantesque monstre mi-vaporeux mi-tentaculaire (fort bien conçu au demeurant) attaque notre planète en provoquant une belle panique.

« Le vert est la couleur de la volonté »

Cette succession d’événements épars bénéficie souvent d’effets visuels réussis (fruit du labeur d’une armada de techniciens dépensant sans compter les cinquante millions de dollars mis à leur disposition) et d’actions surprenantes, dans la mesure où les Green Lanterns ont le pouvoir de matérialiser tous les objets qui leur viennent à l’esprit pour les muer en armes offensives ou défensives. Mais ce film patchwork ne parvient jamais à véhiculer la moindre émotion, si ce n’est la tristesse de voir Tim Robbins y cachetonner dans le rôle d’un sénateur véreux. Suivant le modèle des productions Marvel, une mini-scène post-générique annonce sous forme de teaser une suite possible. Une suite qui, fort heureusement, ne verra jamais le jour, Ryan Reynolds préférant effacer ce film de sa mémoire pour passer quelques années plus tard du côté de Marvel, sous la défroque impertinente de Deadpool.

© Gilles Penso

Partagez cet article