Une toute jeune Jennifer Jason Leigh fait face à un psychopathe voyeur et assassin dans ce slasher oppressant que n'aurait pas renié Brian de Palma

EYES OF A STRANGER

1981 – USA

Réalisé par Réalisateur

Avec Lauren Tewes, Jennifer Jason Leigh, John DiSanti, Peter DuPre, Gwen Lewis, Kitty Lunn, Timothy Hawkins, Ted Richert, Toni Crabtree, Jose Bahamonde

THEMA TUEURS

Dans la grande famille des « psycho-killers téléphoniques », l’inconscient cinéphile se souvient du maniaque hystérique de Black Christmas, du Minos de Peur sur la ville, du glaçant inquisiteur de Terreur sur la ligne, du Donald Duck de L’Éventreur de New York, ou, plus populaire, du Ghostface fanfoy dans Scream. Celui qui nous occupe ici mérite parfaitement sa place dans ce Panthéon, même s’il est moins célèbre. Son inquiétant et rigolard « Debbie… Hi hi hi… Je vais t’étrangler ! » de la scène d’ouverture d’Appels au meurtre a pourtant de quoi marquer les mémoires… Le scénario est malin, se jouant des codes habituels pour mieux les inverser : l’assassin habite l’immeuble juste en face de la journaliste qui a juré sa perte (sa sœur ayant été agressée, petite, par un pédophile, ce qui l’a rendue aveugle, sourde et muette). Elle comprend son manège et décide de le harceler à son tour au téléphone… Notre tueur est plus proche du Curt Duncan de Terreur sur la ligne : un homme au physique lambda, avec un côté pathétique, voire pataud, introduit au cours d’une séquence d’appel téléphonique menaçant, avant un passage à l’acte sanglant. Son identité nous est également rapidement dévoilée, le but affiché du film étant d’aller au-delà d’un whodunit balisé.

Rappelons que l’homme derrière la caméra est le mésestimé Ken Wiederhorn, réalisateur des forts sympathiques et décalés Le Commando des morts vivants (que les protagonistes regardent ici à la télévision) et Le retour des morts vivants 2. Mésestimé soit, mais pas par tous : un certain Brian de Palma, impressionné par ces Appels aux meurtres (qui évoquent parfois Pulsions), voulait que Wiederhorn mette en scène son scénario de Body Double, avant d’y renoncer pour le réaliser lui-même. Et on comprend aisément pourquoi : les deux hommes partagent le même goût pour le voyeurisme et les multiplications de points de vue. Le titre original du film n’est-il pas Eyes of a Stranger ? Dès les premiers plans, la prédominance du regard s’installe, avec la découverte très graphique de la première victime (qui s’offre même le luxe de préfigurer l’introduction d’Henry, portrait d’un serial killer) par le prisme d’un appareil photo. Le tueur observe ses victimes à travers les fenêtres, est observé à son tour par la journaliste et par un malheureux couple qui batifolait, puis découvre l’identité de celle qui le traque à travers son écran de télé. Seule la sœur aveugle échappe à la violence du monde qui l’entoure (n’entendant rien non plus, elle rate les détails sordides des meurtres énumérés par les médias, préservant sa pureté et n’ayant aucune conscience des dangers qu’elle court), violence qui lui a enlevé la vue et la lui redonnera. La boucle thématique est bouclée au cours du point culminant du film, dans une séquence silencieuse où la jeune fille est serrée de près par le fou jouant au chat et à la souris avec sa proie aveugle : un inoubliable sommet de perversité brute. Voir c’est souffrir/mûrir/mourir. Wiederhorn nous conseillerait-t-il ici en filigrane de couper contact avec l’information pour nous préserver de la triste et contaminante violence des hommes ?

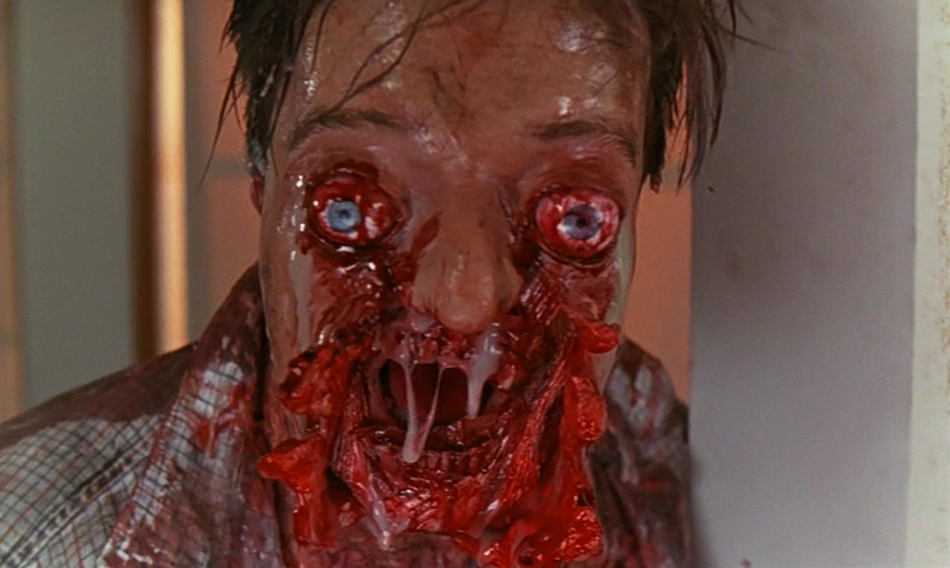

Les yeux du tueur

Outre son intéressant sujet de fond, ce slasher ne se hisserait pas au-dessus du lot sans un casting ad hoc : John DiSanti (un habitué des seconds couteaux chez Peter Hyams) est très convaincant en grand méchant loup débonnaire mais agressif (rivalisant presque avec le Maniac lui-même, auquel le film paie son tribut au détour de certains plans), Lauren Tewes (oui, la Julie de La croisière s’amuse !) assure en héroïne déterminée et très « Nancy Allen », et Jennifer Jason Leigh crève l’écran pour sa première apparition au cinéma, d’une folle justesse dans le rôle difficile de la sœur traumatisée et handicapée. Le tout relevé par les parfaits effets gore de Tom Savini (la filiation avec Maniac est complète) et la musique anxiogène de Richard Einhorn (déjà à l’œuvre sur un autre slasher 80’s mémorable, Rosemary’s Killer). Rappelant dans ses meilleurs moments le téléfilm de John Carpenter, Meurtres au 43ème étage (La Nuit des Masques a également droit à son clin d’œil), Appels au meurtre nous renvoie à la glorieuse époque de la VHS, et se revoit aujourd’hui avec un plaisir revigorant, en ces temps moroses de jump scares mécaniques, remakes obsolètes et autres found footages sans âme.

© Julien Cassarino

Partagez cet article