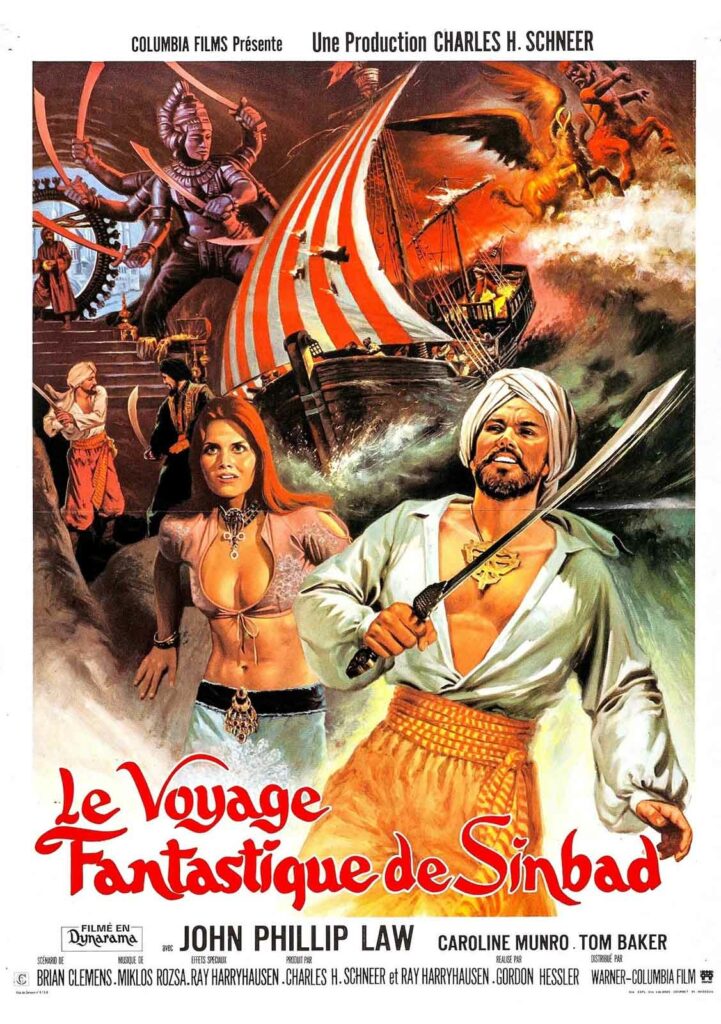

Ce troisième Sinbad produit par Charles H. Schneer et truqué par Ray Harryhausen marque un infléchissement d'inspiration, malgré de nombreux morceaux de bravoure

SINBAD AND THE EYE OF THE TIGER

1977 – USA

Réalisé par Sam Wanamaker

Avec Patrick Wayne, Taryn Power, Margaret Whiting, Jane Seymour, Patrick Troughton, Kurt Christian, Nadim Sawalha

THEMA MILLE ET UNE NUITS

Pour trouver le sujet de son troisième long-métrage sur Sinbad, Ray Harryhausen récupéra plusieurs éléments non utilisés du scénario du Voyage fantastique de Sinbad et les assembla entre eux, ce qui explique probablement sa structure un peu maladroite, malgré les efforts du scénariste Beverly Cross pour lier tous les épisodes prévus en un tout cohérent. Dans le script, l’intrépide marin fait escale dans une ville en quarantaine où la princesse Farah lui apprend que son frère Cassim a été transformé en babouin par un terrible maléfice, et que seul son retour pourra faire revivre cette ville jadis somptueuse. Sinbad se rend donc avec son équipage sur une île grecque où il rencontre un vieux sage féru de magie et sa fille Diane, puis dans une contrée polaire habitée par un morse géant et un troglodyte simiesque et cornu. Ce scénario composite, qui emprunte ses éléments autant à la mythologie grecque et au bestiaire préhistorique qu’aux Mille et Une Nuits, n’est hélas guère magnifié par la mise en scène peu inventive de l’acteur-réalisateur Sam Wanamaker, remplaçant au pied levé un Gordon Hessler sollicité à l’époque par la télévision britannique.

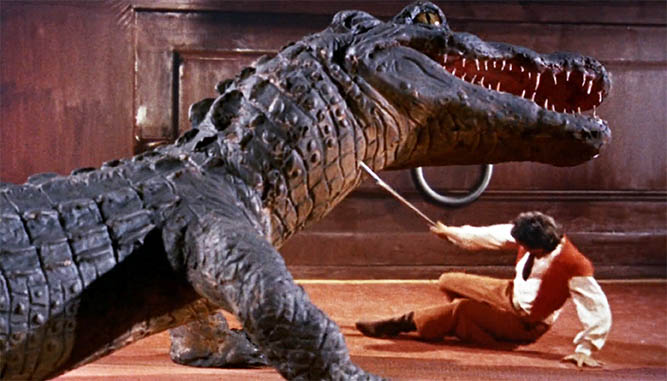

La distribution elle-même est discutable. Car si Jane Seymour, qui se dévêt furtivement à plusieurs reprises, distille un savoureux charme exotique, Patrick Wayne, lui, campe un bien fade Sinbad. Du coup, cet épisode est peut-être le moins captivant de la fameuse trilogie consacrée au marin mythique. Fort heureusement, Ray Harryhausen redouble d’ingéniosité pour que le spectacle distille sa magie de bout en bout. Outre les créatures qui font une apparition mémorable aux moments clef du film (les trois ghoules à tête d’insecte se démarquant des squelettes de Jason et les Argonautes, la guêpe géante, le morse colossal, le tigre à dents de sabre), plusieurs créatures jouent un rôle constant pendant plusieurs séquences, voire sur la durée totale du récit : Cassim changé en babouin, Trog et le Minoton. Détail amusant : cette dernière créature, une statue de bronze en forme de Minotaure, est interprétée dans les plans serrés par un acteur costumé qui n’est autre que Peter Mayhew, le Chewbacca de La Guerre des étoiles.

Chewbacca dans la peau du minotaure

Quant à l’animation du babouin, c’est un véritable tour de force technique et artistique. « Il est très difficile de dresser les babouins, contrairement aux chimpanzés », explique Harryhausen. « Je n’ai jamais vu un babouin dressé, et encore moins un babouin jouer aux échecs ! Or la scène des échecs était importante dans l’histoire. Donc nous avons dû créer un singe en miniature et l’animer image par image. » (1) Grâce aux exploits du génial artiste, qui n’avait jamais créé autant de créatures pour un seul film, ce troisième Sinbad demeure donc un divertissement grandiose, agrémenté de décors féeriques, souvent prolongés par de belles peintures sur verre. Le film fit moins d’éclat au box-office que ses prédécesseurs. La même année sortait sur les écrans La Guerre des étoiles. Une nouvelle ère naissait alors, moins propice hélas aux tours de magie naïfs du grand Ray.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en février 2004.

© Gilles Penso

Partagez cet article