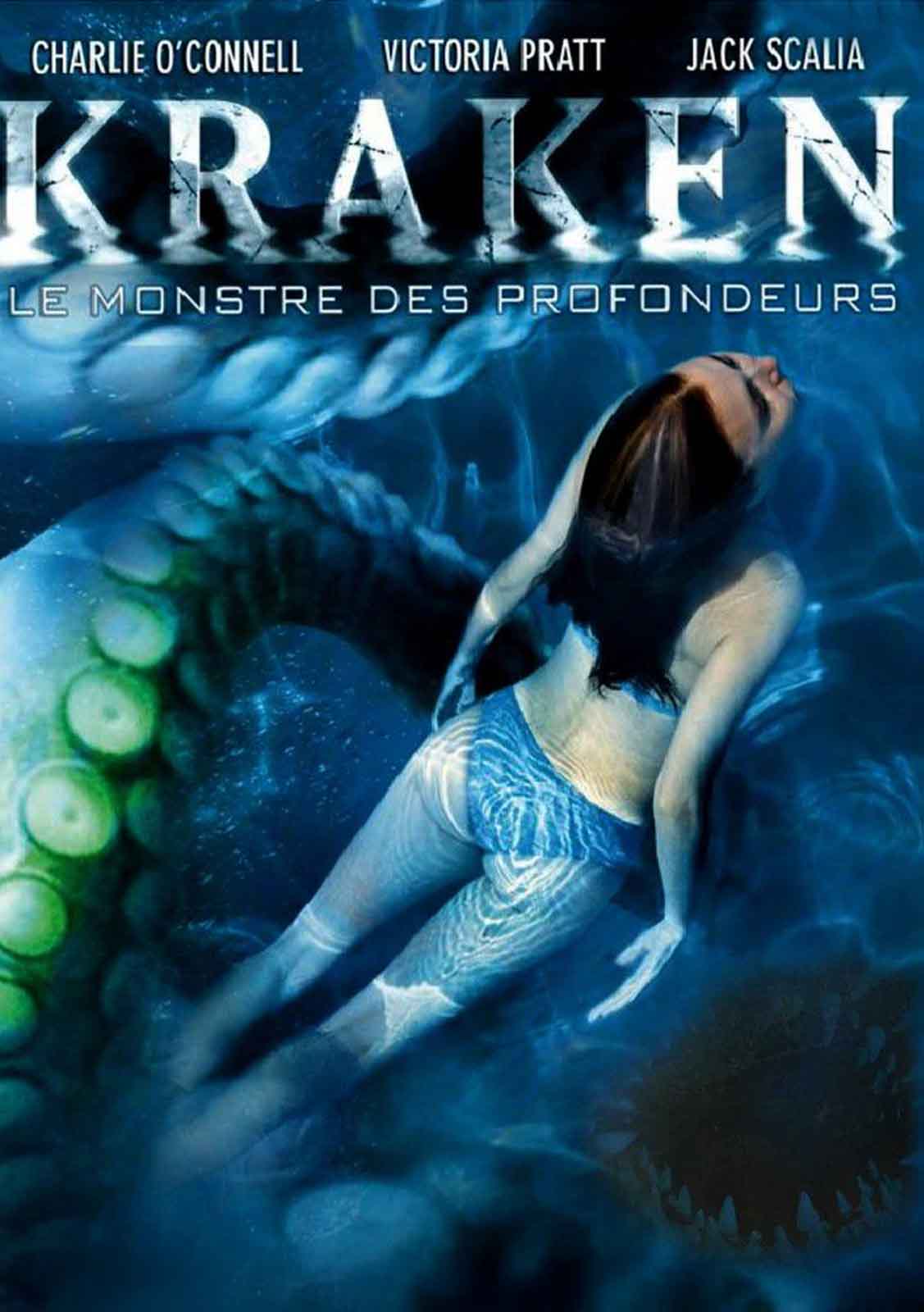

Le spécialiste des films de monstres Tibor Takacs met en scène un homme désireux de venger la mort de ses parents emportés par un titanesque monstre marin

KRAKEN : TENTACLES OF THE DEEP / DEADLY WATER

2006 – USA

Réalisé par Tibor Takacs

Avec Charlie O’Connell, Victoria Pratt, Jack Scalia, Kristi Angus, Cory Monteith, Aleks Paunovic, Nicole McKay

THEMA MONSTRES MARINS I MYTHOLOGIE

Tibor Takacs a marqué la fin des années 80 par quelques films d’horreur certes imparfaits, mais mémorables par leur facture inhabituelle, leur approche cauchemardesque et leurs créatures lovecraftiennes. Mais après The Gate et Lectures diaboliques, qui lui valurent les honneurs des fantasticophiles, le cinéaste hongrois s’enferma dans le ghetto du « direct to video » anonyme et interchangeable (Rats, Mosquitoman, Le Trou noir). Produit par Nu Image, spécialiste des grosses bébêtes qui donna déjà dans le tentacule géant avec les deux Octopus, Kraken est du même acabit, et même si Takacs a imprégné le film de sa passion pour le 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer (plusieurs hommages au classique des studios Disney et au roman de Jules Verne y sont disséminés), sa mise en scène ne transcende guère un postulat assez passe-partout. Trente ans ont passé depuis que Ray Reiter (Charlie O’Connell, le frère de Jerry O’Connell) a été témoin de la disparition en mer de ses parents, victimes de l’attaque d’un calamar géant. En se joignant à l’expédition d’un groupe d’archéologues explorant les fonds marins à la recherche d’un trésor légendaire, il espère bien retrouver et détruire le monstre qui l’a doté du statut peu enviable d’orphelin. Mais ses désirs de vengeance vont être contrecarrés par la présence d’un mafieux prêt à tout pour s’emparer du trésor…

Si les premières scènes du film laissent imaginer quelques débordements gore assez peu « mainstream » (l’homme décapité par un câble tendu), le reste du métrage s’avère bien plus sobre côté horreur, se contentant la plupart du temps de faire bouillonner de l’eau rouge pour évoquer les victimes de la créature. Cette dernière, conçue en image de synthèse par Scott Coulter (grand pourvoyeur des monstres de Nu Image), manque hélas de crédibilité. Son look, très inspiré par le calamar qu’affrontait Kirk Douglas en 1954, est certes impressionnant, et certaines attaques nocturnes font leur petit effet, dans le sillage du Monstre vient de la mer de Ray Harryhausen. Mais la plupart du temps, la bestiole en 3D trahit sa nature numérique à cause d’une texture peu réaliste, d’une animation saccadée et d’incrustations approximatives. Quant à sa mort, elle s’avère pour le moins frustrante.

Le Scylla de la mythologie grecque

Notons tout de même la principale originalité du scénario : une référence directe à la mythologie grecque. A vrai dire, le titre Kraken est trompeur, surfant probablement sur le succès du second Pirates des Caraïbes qui sortit la même année et mettait en vedette un monstre homonyme. Car c’est à Scylla que nous avons ici affaire, célèbre dragon aquatique polycéphale rencontré par Ulysse et ses compagnons d’infortune. « C’est un monstre marin à plusieurs têtes », déclare la scientifique à la tête de l’expédition. « Mais un vieux marin peut prendre des tentacules de calmar pour des têtes de serpent de mer ». Le monstre agit ainsi comme un dragon gardien de trésor (en l’occurrence une opale antique). Une belle idée, hélas sabordée par un scénario prévisible et des comédiens dénués de la moindre conviction.

© Gilles Penso

Partagez cet article