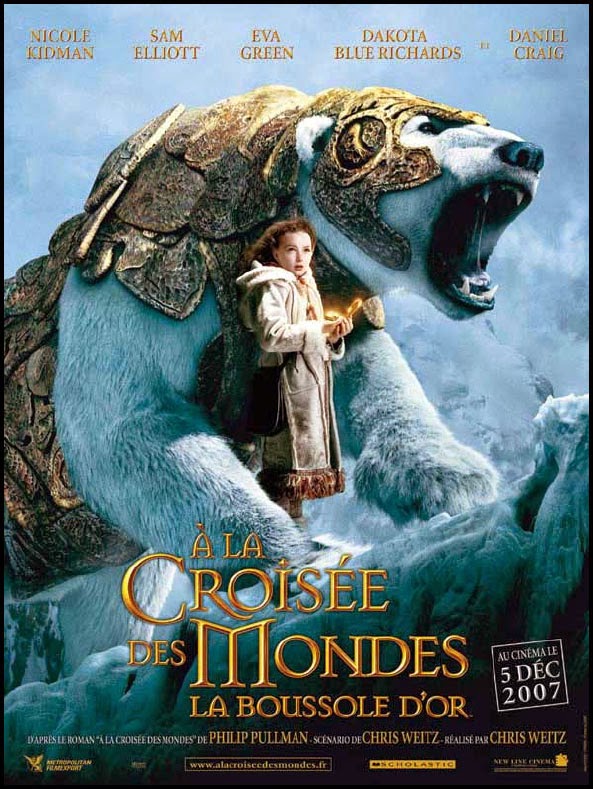

Le premier volet d'une saga fantastique inspirée par les écrits de Philip Pullman qui sera finalement resté sans suite

HIS DARK MATERIALS : THE GOLDEN COMPASS

2007 – USA

Réalisé par Chris Weitz

Avec Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliot, Jim Carter, Christopher Lee, Derek Jacobi

THEMA CONTES I MONDES PARALLELES ET VIRTUELS I MAMMIFERES

Au début des années 2000, toutes les compagnies de production veulent lancer leur propre réponse à la saga Harry Potter. Désormais, un film fantastique destiné au jeune public ne se conçoit donc qu’en trois partie, au minimum. C’est dans cet état d’esprit que le réalisateur Chris Weitz, alors connu pour son American Pie à l’humour grassouillet, s’attela à l’adaptation du cycle « Les Royaumes du Nord » conçu en trois tomes par le romancier anglais Philip Pullman. Dans un monde parallèle qui ressemble un peu au nôtre mais a évolué d’une manière bien différente, chaque être humain est accompagné d’un daemon, autrement dit un animal qui renferme son âme. Chez les enfants, ce compagnon fidèle n’est pas encore stabilisé et change de forme à loisirs. C’est le cas de Pantalaimon, le daemon de la jeune Lyra, qui se mue tour à tour en musaraigne, en oiseau, en chat ou en souris au gré de son humeur. Dans cet univers uchronique qui semble s’être arrêté quelque part entre le 19ème et le 20ème siècle, l’organisme gouvernemental global, le Magisterium, tient à resserrer son emprise sur le peuple en favorisant une certaine forme de négationnisme et de renfermement sur soi. Du coup, l’expédition de Lord Asriel, l’oncle de Lyra, fait grincer beaucoup de dents, puisqu’il a décidé de prouver qu’il est possible de se connecter aux autres mondes parallèles par l’intermédiaire d’une poussière d’un genre très spécial. Entre-temps, la communauté gitane est frappée par le kidnapping de ses enfants. Lorsque Roger, le meilleur ami de Lyra, disparaît à son tour, la petite fille jure d’aller le chercher, jusqu’au bout du monde s’il le faut…

Aux côtés de la débutante Dakota Blue Richard, très convaincante dans le rôle de l’effrontée héroïne de la saga, le casting haut de gamme de La Boussole d’or met en vedette l’impeccable Daniel Craig en oncle Asriel, promenant un impressionnant félin en guise de daemon. Le comédien britannique retrouve ici deux de ses partenaires féminines passées : Nicole Kidman (sa petite amie dans Invasion), qui nous offre la prestation d’une glaciale Lady Coulter, et Eva Green (James Bond girl de Casino Royale), en jeune sorcière virtuose du tir à l’arc. Les fantasticophiles reconnaîtront également, sous la défroque d’un haut conseiller, l’impérial Christopher Lee.

Visuellement superbe… mais un peu creux

Grâce au pharaonique budget à sa disposition (180 millions dollars, soit le double de celui de La Communauté de l’Anneau), Chris Weitz truffe son film d’effets visuels magnifiques, notamment le survol en dirigeable d’une cité à l’architecture flamboyante, les facéties des innombrables daemons, et surtout l’affrontement entre deux ours blancs qui, revêtus d’armures de combat, prennent presque des allures de titanesques dinosaures. Les qualités formelles du film abondent donc, jusque dans sa bande originale aérienne signée par l’éclectique Alexandre Desplat. Mais un élément crucial fait défaut à La Boussole d’or : l’indispensable supplément d’âme qui permet au spectateur de s’émouvoir et de s’impliquer. Le spectacle reste purement décoratif, et cette tentative isolée ne donnera pas suite à la saga initialement prévue.

© Gilles Penso

Partagez cet article