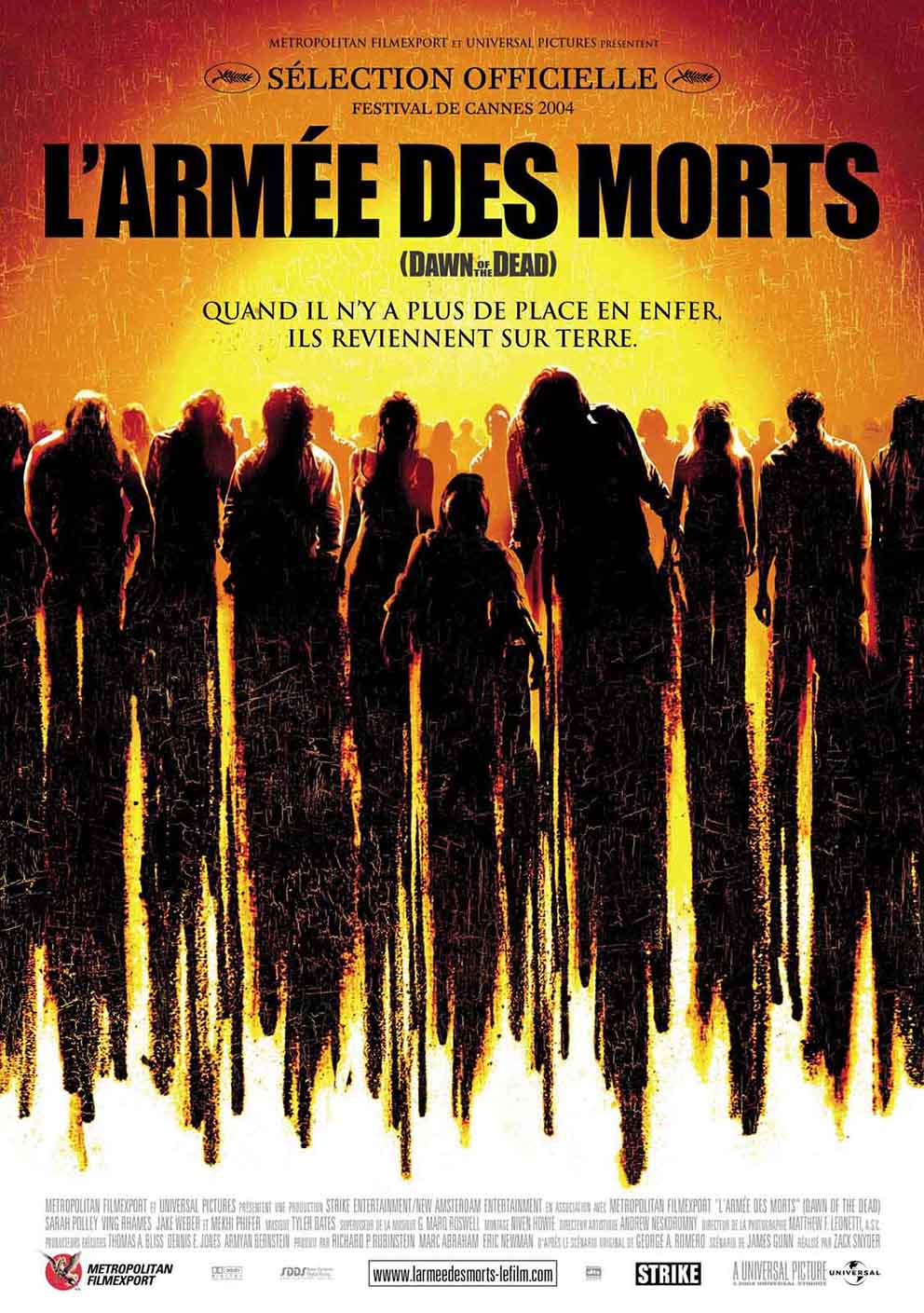

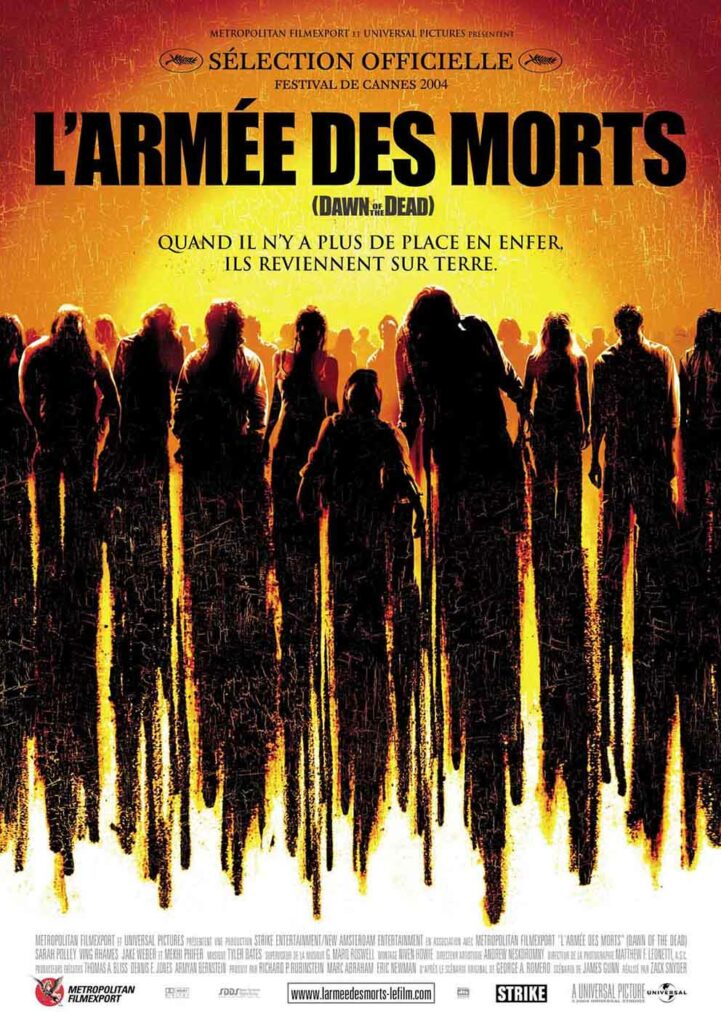

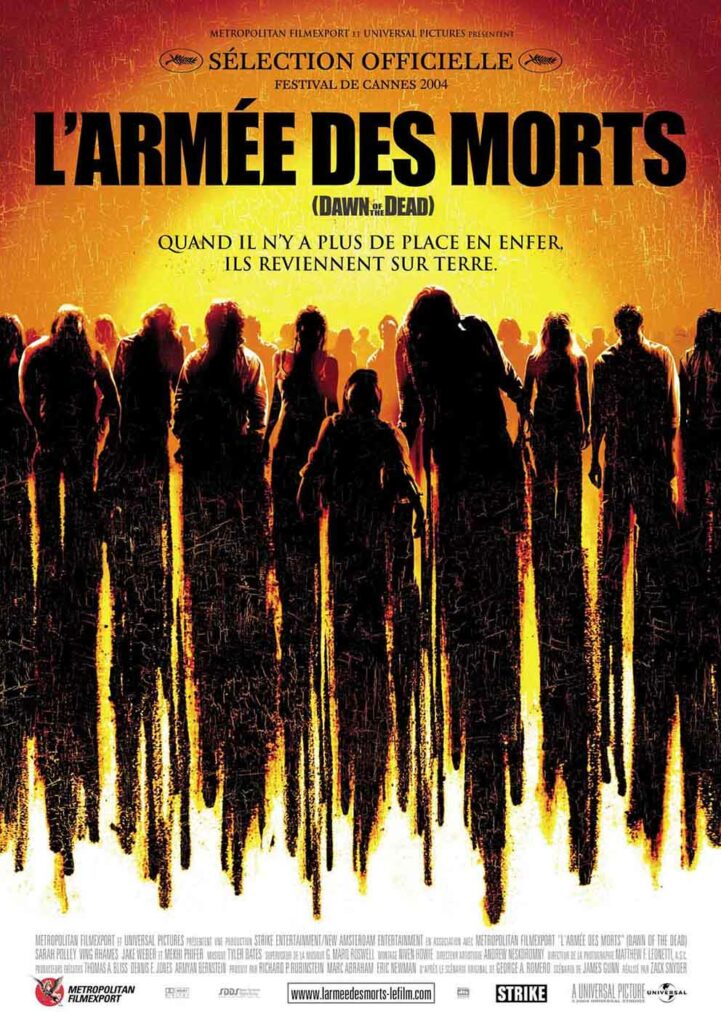

Un remake efficace du Zombie de Romero qui aura révélé les talents du scénariste James Gunn et du réalisateur Zack Snyder

DAWN OF THE DEAD

2004 – USA

Réalisé par Zack Snyder

Avec Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly, Kevin Zegers, Michael Barry

THEMA ZOMBIES

Après les séquelles, préquelles et imitations, voici le remake officiel du Zombie de George Romero. Derrière la caméra, on trouve Zack Snyder, un spécialiste du spot publicitaire qui réalise là son premier long-métrage. La première partie de cette Armée des morts est proprement époustouflante, puisant son inspiration dans une des scènes choc de La Nuit des morts-vivants en décuplant son impact. Nous suivons ainsi la jeune infirmière Anna, de retour chez elle après une harassante journée. Au petit matin, sa fille surgit dans la chambre, ensanglantée et le regard fou, puis se jette sur son père et lui arrache la gorge à coups de dents. Terrifiée, Anna se retrouve donc assaillie par son époux et sa gamine mués soudainement en zombies avides de chair humaine. Tandis qu’elle prend la fuite en voiture, elle découvre que l’épidémie s’est répandue en une seule nuit, dans toute la ville, et peut-être même à l’échelle planétaire.

Les agressions se multiplient, tout comme les accidents spectaculaires que Snyder filme avec virtuosité, adoptant parfois des angles surprenants, comme cette plongée vertigineuse au-dessus de la route. Anna trouve refuge dans un centre commercial abandonné, aux côtés d’autres survivants qui vont devoir se serrer les coudes pour survivre. C’est là que L’Armée des morts rejoint Zombie, reprenant la majeure partie de ses idées scénaristiques tout en créant de nouveaux personnages, notamment trois vigiles bien décidés à défendre leur territoire, et un sniper isolé sur son toit, qui communique avec nos héros par grands panneaux interposés. Suivant la démarche popularisée par 28 Jours plus Tard, les zombies ne traînent plus la patte mais courent en hurlant, se livrant parfois même à d’étonnantes acrobaties. Si le film y gagne en dynamisme, Snyder se prive en revanche de la métaphore des consommateurs abêtis déambulant parmi les rayons du supermarché.

Les zombies doivent-ils courir ?

« Pour être honnête, je trouve que le film n’est pas si mal par rapport à ce que j’imaginais », avoue George Romero. « Les vingt premières minutes sont très réussies. Mais ça ressemble un peu trop à un jeu vidéo. Et je n’arrive pas à me faire à l’idée que les zombies courent. Je ne trouve pas ça logique. » (1) C’est bien là que réside la différence majeure entre Zombie et son remake. Ici, toute satire sociale, toute subversion a disparu, au profit d’une action soutenue et d’une épouvante savamment entretenue. De plus, Snyder semble hésiter sur le ton à adopter, oscillant sans cesse entre la terreur pure (la scène d’introduction), le gore rigolard à la Evil Dead 2 (la grosse mama zombie), l’épouvante viscérale (la mémorable séquence de l’accouchement) et l’action façon Mad Max (la fuite des autobus relookés au milieu d’un océan de zombies déchaînés). Malgré une myriade de bonnes idées, le film s’essouffle un peu dans sa seconde partie, d’autant que les similitudes avec 28 jours plus tard s’accumulent progressivement, renforçant un fâcheux sentiment de déjà-vu. Le dénouement, quant à lui, lorgne un peu maladroitement du côté de celui du Jour des morts-vivants, complétant ainsi l’hommage à la trilogie de Romero.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en juillet 2005

© Gilles Penso

Partagez cet article