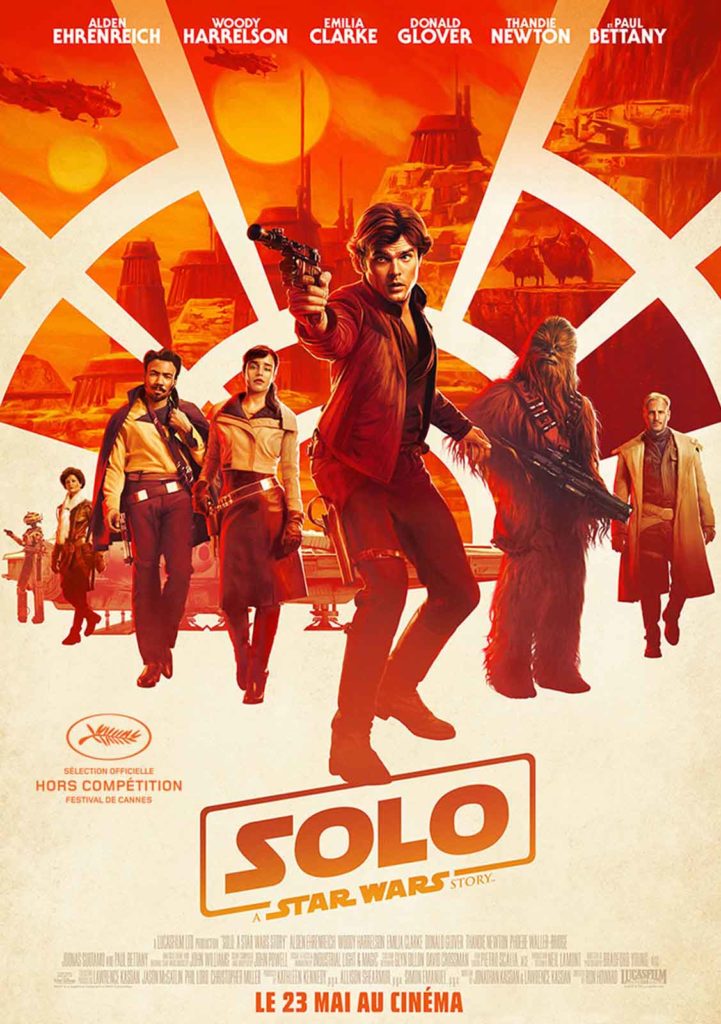

Après Rogue One, la saga Star Wars s'offre un second spin-off consacré cette fois à la jeunesse de Han Solo

SOLO: A STAR WARS STORY

2018 – USA

Réalisé par Ron Howard

Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Joonas Suotamo, Thandie Newton, Paul Bettany

THEMA SPACE OPERA I SAGA STAR WARS

Depuis la reprise de la franchise Star Wars par Disney, les épisodes de la saga s’enchaînent à une telle vitesse sur les écrans qu’ils ne créent plus vraiment l’événement. L’époque où les spectateurs fébriles devaient attendre trois ans pour que se résolve le terrible suspense final de L’Empire Contre-Attaque est bien lointaine. Désormais, un nouveau Star Wars sort tous les six mois, suivant deux trajectoires distinctes : les épisodes numérotés reprenant la chronologie établie initialement par George Lucas et les films isolés s’attardant sur des morceaux d’histoire non encore racontés. C’est dans cette optique que s’inscrit Solo, conçu pour narrer les aventures du fringuant Han avant qu’il ne rencontre Luke Skywalker dans La Guerre des Etoiles.

Pour tout dire, une telle entreprise ne suscitait pas un fol enthousiasme : son concept même avait de quoi laisser perplexe, le choix du comédien principal n’était à priori pas très convaincant et le changement de réalisateur à la dernière minute n’avait rien de très rassurant. Pourtant, force est de constater que Solo dégage une indéniable sympathie, sans doute parce qu’il se positionne ouvertement comme un chapitre « mineur » de la saga et qu’il place ses ambitions narratives loin des combats quasi-métaphysiques opposant les Jedi des deux côtés de la force. La nature même du personnage principal pousse l’intrigue sur la voie du western, du film de guerre et du serial d’aventure, incitant John Powell à composer une bande originale trépidante à mi-chemin entre le space opera et le film de pirates.

Les pirates de l'espace

Plusieurs morceaux de bravoure ponctuent le métrage, notamment une incroyable course-poursuite sur un train futuriste, un chassé-croisé cosmique dans une nébuleuse digne de Star Trek 2 de laquelle émerge une abomination tentaculaire qui n’aurait pas dépareillé dans les écrits de H.P. Lovecraft ou encore la première rencontre entre Solo et Chewbacca (sans doute l’une des séquences les plus réjouissantes du film). L’intervention de Lando Carlissian lui-même (fort bien interprété par Donald Glover) offre au film de beaux moments de comédie. Tout en assumant pleinement son caractère « pulp », Solo nous offre une vision étonnamment réaliste de ce que serait un monde sous le régime de l’Empire. Les soldats grivois infestant les cantinas ont les allures familières d’officiers nazis se pavanant sous l’occupation, les films de propagande enjoignant la jeunesse à s’enrôler dans les armées impériales nous ramènent huit décennies en arrière et les scènes de combat au corps à corps dans les tranchées trouvent leurs échos chez les poilus de la grande guerre. Dommage que le personnage incarné par Emilia Clarke soit si peu crédible et que les ultimes rebondissements versent autant dans la caricature. Car l’enthousiasme de Ron Howard est franchement communicatif, le cinéaste retrouvant là la fougue de Willow (l’intervention furtive du comédien Warwick Davis n’est certainement pas innocente) avec une légèreté et une absence de prétention bien agréables. Certes, Solo est sans doute l’un des opus les plus facultatifs et les plus anecdotiques de la saga Star Wars, mais c’est aussi le plus décomplexé et le plus désinvolte. Pourquoi refuser un plaisir si simple ?

© Gilles Penso

Partagez cet article