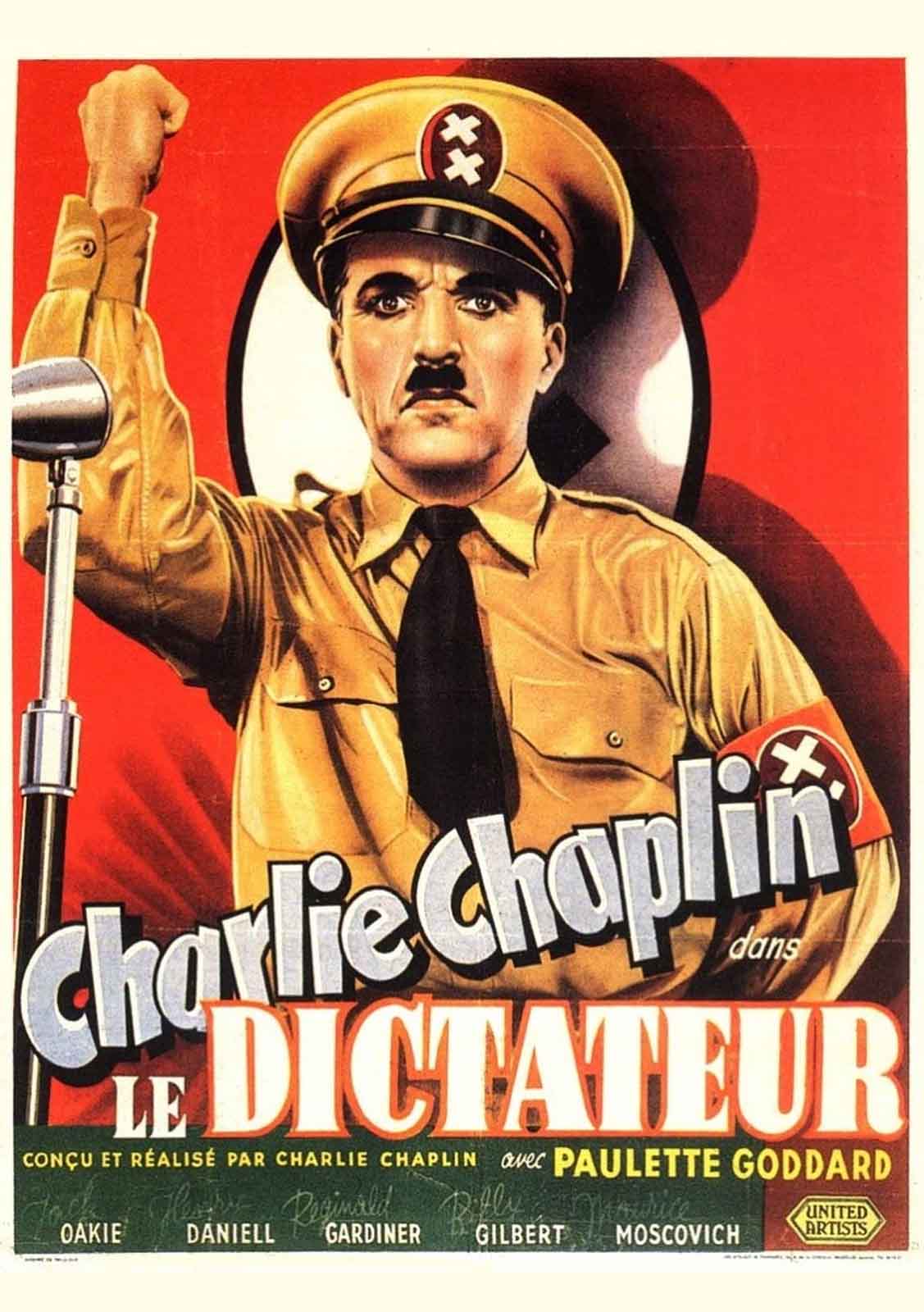

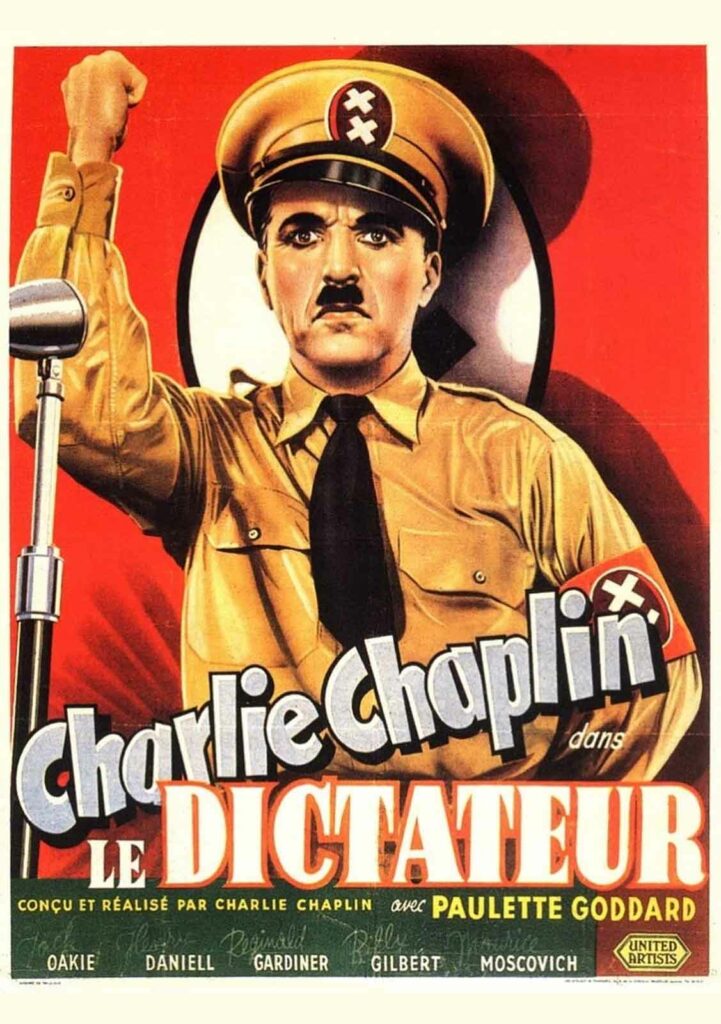

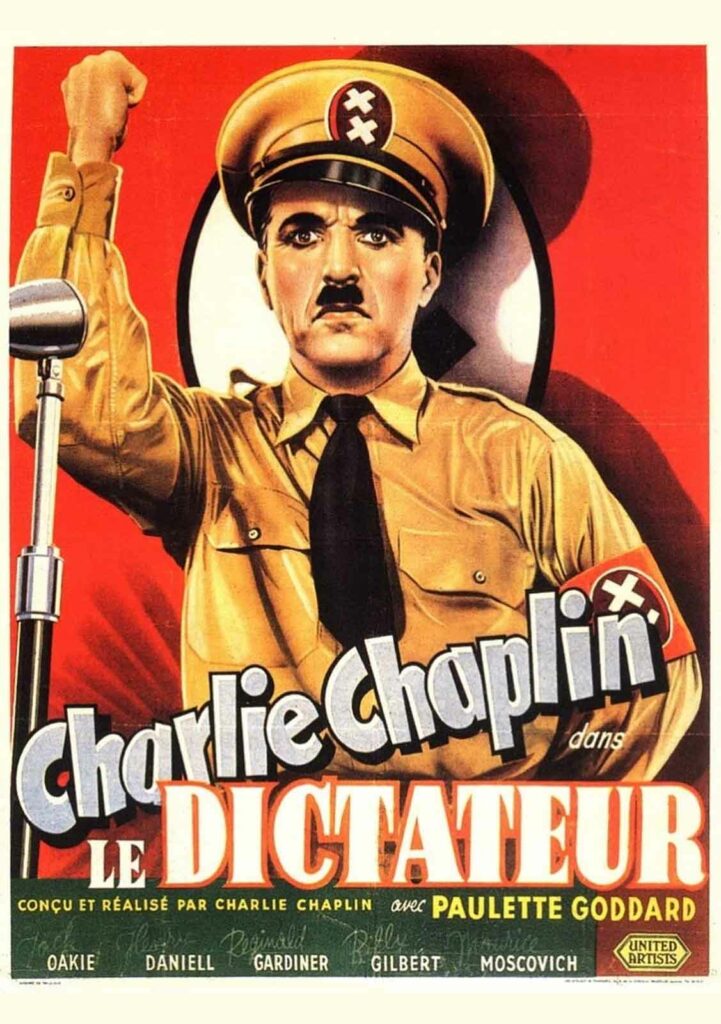

Charlie Chaplin invente un dictateur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à hitler et se lance dans une diatribe enflammée contre l'intolérance

THE GREAT DICTATOR

1940 – USA

Réalisé par Charlie Chaplin

Avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert, Grace Hayle

THEMA POLITIQUE FICTION

Un jour, le cinéaste Alexander Korda fit part à Charlie Chaplin des ressemblances physiques qu’il présentait avec adolf hitler. Il n’en fallut pas plus au génial réalisateur des Temps Modernes pour imaginer un récit de politique fiction parodiant ouvertement les faits et gestes du dictateur allemand. Le film entra en production en 1937, période où le nazisme n’avait pas encore exposé à la face du monde l’ampleur du danger qu’il représentait. Trois ans plus tard, lorsque Le Dictateur sortit sur les écrans, la menace à croix gammée s’était effroyablement concrétisée, et l’impact du film n’en fut que plus grand. L’Amérique réserva au culot de Chaplin un accueil triomphal, tandis qu’en Allemagne et en Europe occupée, hitler interdisait toute projection du film, sans doute outré par le reflet déformant que lui renvoyait effrontément l’acteur/réalisateur à petite moustache. L’arc narratif du Dictateur évolue en même temps que sa tonalité s’altère, comme si Chaplin, prenant progressivement conscience des atrocités perpétrées par le nazisme, faisait basculer ouvertement sa comédie burlesque vers la tragédie.

Les premières séquences, qui se déroulent pendant la première guerre mondiale, se réclament ainsi du slapstick cher à Mack Sennett, Buster Keaton ou Tex Avery, enchaînant les morceaux d’anthologie démentiels tels que les essais infructueux de la grosse Berta, les jets de grenades laborieux ou le décollage catastrophique d’un avion qui s’achève par un crash cartoonesque. C’est l’occasion pour le spectateur de découvrir sous les traits de Chaplin un jeune soldat empoté, Adenoid Hynkel, promis à un avenir de dictateur mégalomane, fasciste et tout puissant. Parallèlement, l’intrigue s’intéresse à un modeste barbier juif, Schultz, à qui Chaplin prête aussi ses traits, les deux personnages ignorant qu’ils sont de parfaits sosies. Avec Le Dictateur, l’acteur/cinéaste porte aux nues l’art de la pantomime, le plan-séquence du rasage en rythme sur la Danse Hongroise de Brahms ou la chorégraphie d’Hynkel avec la mappemonde en baudruche témoignant d’un sens du rythme hallucinant. Tout se passe comme si Chaplin continuait à faire du cinéma muet, ses imitations hilarantes des harangues d’hitler s’appuyant sur une langue imaginaire aux accents teutons plus proches de l’onomatopée que du dialogue.

Une soif effrénée de fraternisation

Quant au barbier, il ne s’exprime quasiment jamais par la voix et possède d’ailleurs les attributs habituels du personnage vagabond de Charlot, icône universelle des années précédant l’avènement du cinéma parlant. Sa tirade finale a d’autant plus d’impact, le rire des spectateurs se figeant face à cette diatribe enflammée, poignante et inattendue. Finalement, les similitudes physiques entre Hynkel et Schultz servent moins de support au quiproquo (lequel n’intervient que très tardivement dans l’intrigue) que de véhicule au thème majeur du film : la soif effrénée de fraternisation, la culture des similitudes et non celle des différences. Chef d’œuvre atemporel et universel, Le Dictateur se bonifie avec le temps, d’autant que son discours est d’une actualité hélas toujours aussi brûlante.

© Gilles Penso

Partagez cet article