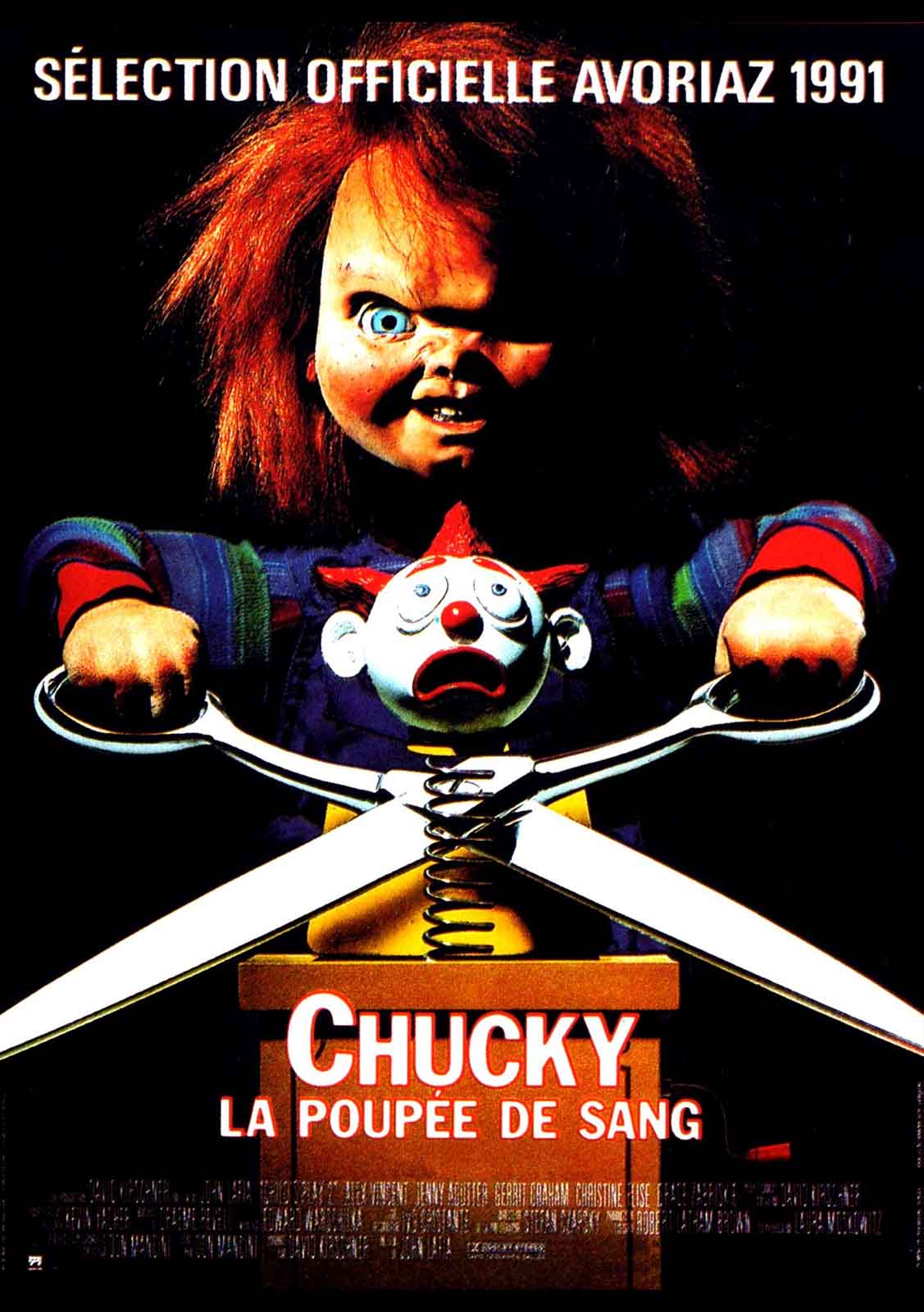

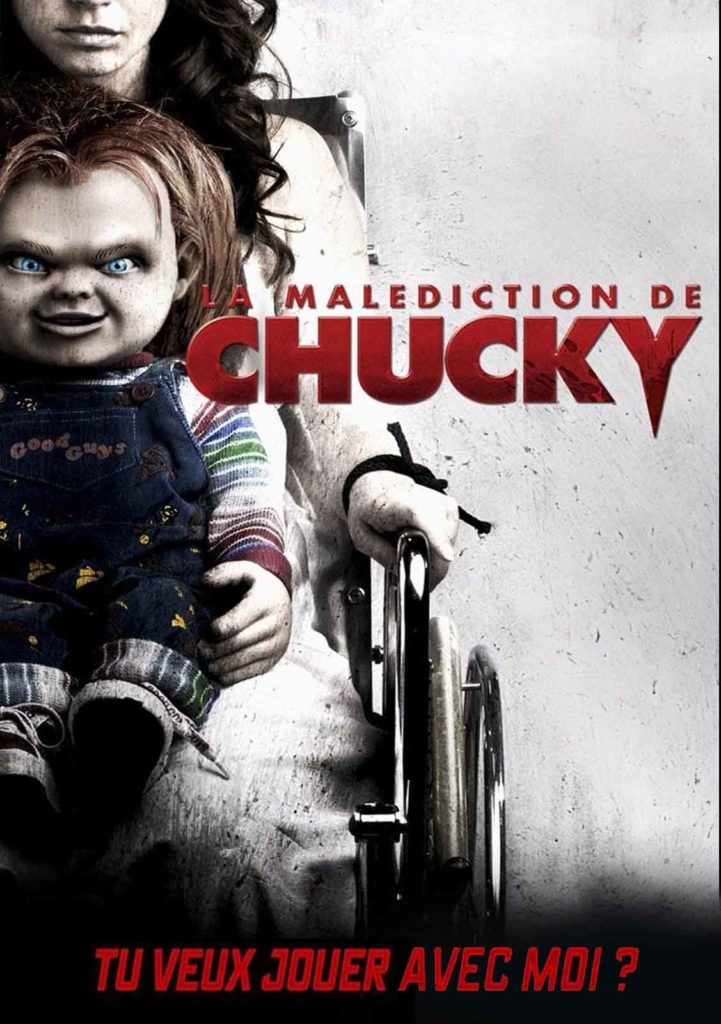

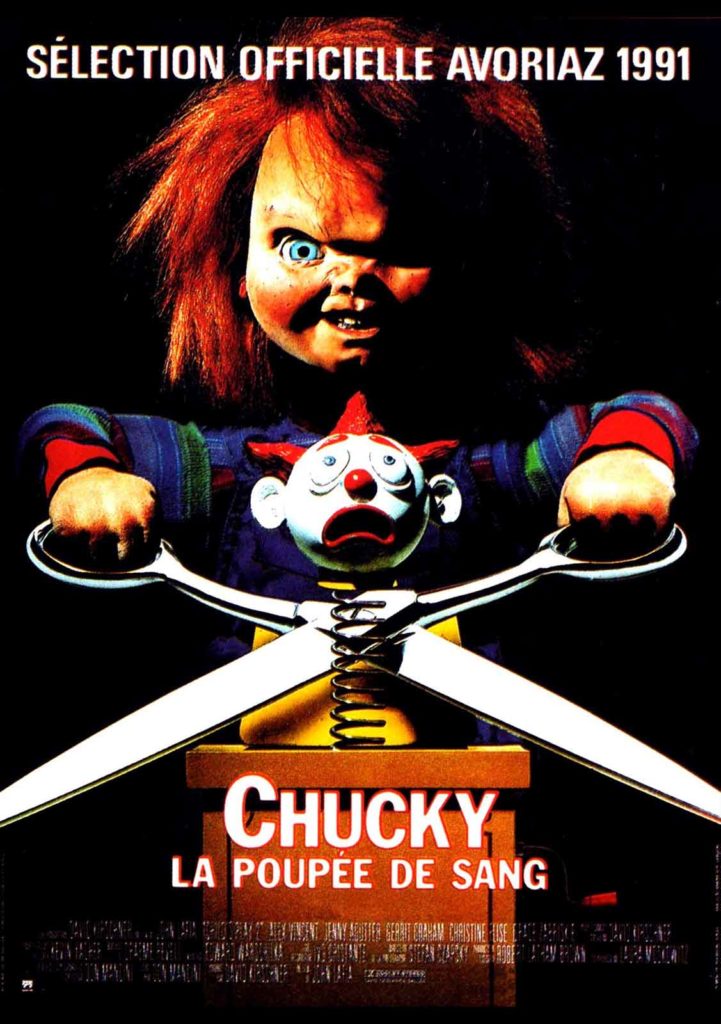

Le succès surprise de Jeu d'enfant laissait entrevoir le potentiel d'une nouvelle franchise. D'où ce second épisode un peu conventionnel…

Le succès de Jeu d’enfant ne pouvait pas laisser indifférents les cadres d’Universal, et l’idée d’une suite s’imposa comme une évidence. Mais encore fallait-il la justifier par des idées un tant soit peu innovantes. Or tout semblait avoir été dit dans le premier épisode. Le scénario de Don Mancini récupère donc tout ce qu’il peut du récit précédent et tourne bientôt à vide, sombrant dans la répétition et n’évitant pas quelques incohérences. C’est le problème récurrent des séquelles prioritairement motivées par l’appât du gain. Ironiquement, les motivations à l’origine de ce Chucky 2 ressemblent beaucoup à celles de la compagnie de jouets mise en scène dans le film, « Play Pals Toys ». Mise en abîme inconsciente ou auto-critique lucide ? La nature basique de l’œuvre ici présente laisse pencher pour la première hypothèse. Pour redorer son blason et effacer la mauvaise publicité dont elle fut victime, l’entreprise qui lança les poupées « Brave Gars » décide ainsi d’en relancer la construction, prouvant par là même que les « incidents » survenus par le passé n’ont rien à voir avec la qualité de leurs produits. Il n’en faut pas plus pour que l’âme moribonde du tueur satanique Charles Lee Ray revienne à la vie et investisse à nouveau le corps ressuscité de Chucky (qui avait pourtant terminé son escapade en grillant comme un toast à la fin de Jeu d’Enfant).

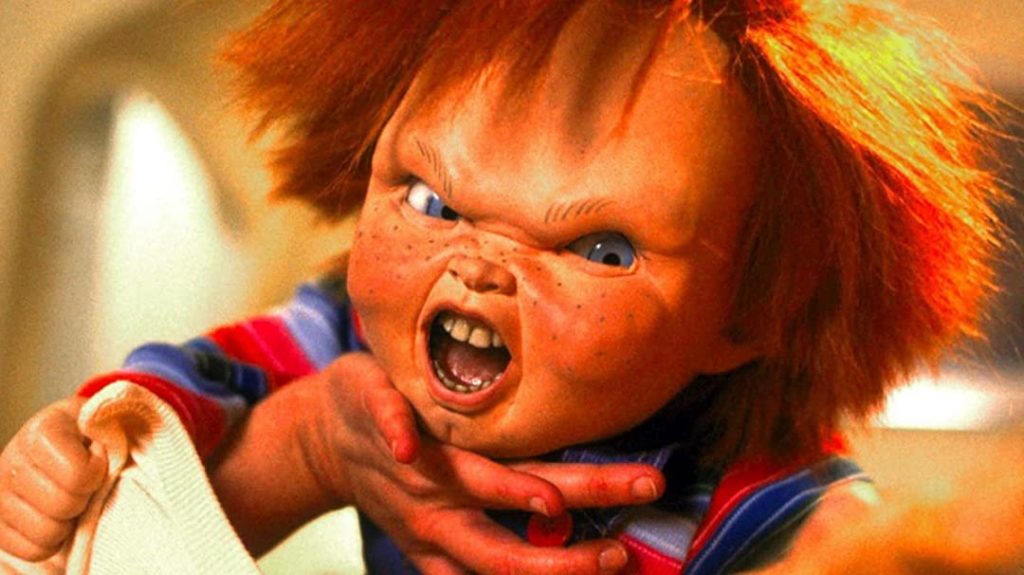

Notre petit bonhomme en plastique se lance donc une fois de plus sur les traces du jeune Andy Barclay (Alex Vincent), installé depuis les événements précédents dans une famille d’accueil, afin de transférer au plus tôt son esprit maléfique dans le corps de l’innocent garçon. « Pourquoi lutter Andy ? », lui déclarera-t-il avec une certaine forme de tendresse lorsqu’il le retrouvera enfin. « Nous allons devenir très proches. Nous serons même inséparables, putain ! » Toute la poésie de Chucky résumée en une réplique… Inversement au scénario, la technique semble avoir été l’objet de soins supplémentaires dans ce second opus, et Chucky bénéficie d’une animation remarquable, œuvre de Kevin Yagher, en particulier du point de vue des expressions de son visage sournois.

Massacre à la photocopieuse

A la manière des méthodes employées sur les films d’animation, le comédien Brad Dourif enregistra toutes ses voix avant que le tournage ne commence, afin que les manipulateurs et les comédiens puissent s’y conformer au moment des prises de vues de la poupée et de son entourage immédiat. La qualité du « jeu » de la marionnette y gagna assurément. Quelques idées visuelles se détachent du lot, comme la femme qui meurt la tête contre une photocopieuse en marche (occasionnant une série de grimaces sur papier du plus bel effet), ou l’ouvrier qui chute sur le tapis roulant d’une chaîne de jouets et se fait greffer des yeux de poupée. Au cours d’un dénouement à rallonge, Chucky n’en finit plus de mourir, caricaturant sans inspiration le final de Jeu d’enfant. Avec 13 millions de dollars de budget et des recettes dépassant le double de leur mise, les studios Universal furent confortés dans le bien-fondé de cette séquelle, à laquelle ils donnèrent suite dans la foulée.

© Gilles Penso

Partagez cet article

Partagez cet article