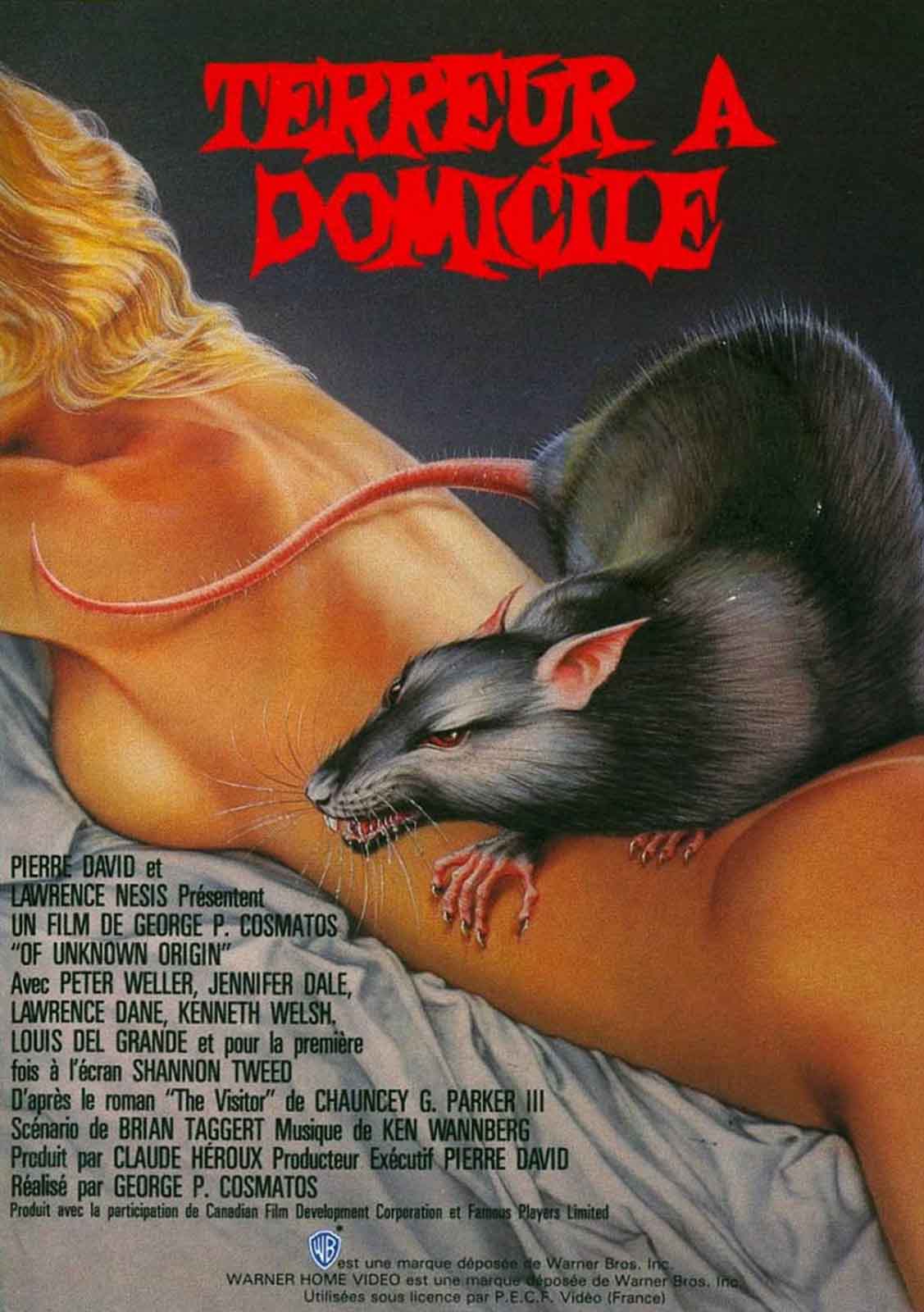

Seul dans son appartement, un homme lutte contre un énorme rat qui semble avoir décidé de lui faire vivre un cauchemar

OF UNKNOWN ORIGIN

1983 – USA / CANADA

Réalisé par George Pan Cosmatos

Avec Peter Weller, jennifer Dale, Lawrence Dane, Kenneth Welsh, Louis DelGrande, Shannon Tweed, Keith Knight, Maury Chaykin

THEMA MAMMIFERES

Deux ans avant de diriger Sylvester Stallone dans Rambo 2 : la Mission et Cobra, George Pan Cosmatos osait cet audacieux thriller d’épouvante. Inspiré du roman « The Visitor » de Chauncey Parker et tourné au Canada, Terreur à domicile (connu aussi chez nous sous le titre D’origine inconnue) s’attache à décrire le retour progressif de l’être humain à l’état animal pour peu que celui-ci se sente agressé sur son propre territoire. Tout commence dans le meilleur des mondes. Bart Hughes (Peter Robocop Weller) est un homme comblé. Sa femme est belle (Shannon Tweed, faisant ici ses débuts d’actrice), son fils adorable, son métier plein d’avenir, et son appartement new-yorkais est un petit bijou qu’il a entièrement aménagé de ses propres mains, centimètre par centimètre, avec une minutie frôlant la maniaquerie. Cet état des lieux étant trop beau pour durer, tout bascule au moment où femme et enfant s’évadent pour quelques jours de vacances. Dès lors, Bart découvre avec répulsion qu’un rat rôde quelque part dans son appartement.

Après avoir essayé en vain les pièges à souris, le poison et même un chat, notre homme doit se rendre à l’évidence : son envahisseur n’est pas un rongeur comme les autres. C’est un spécimen atteignant quasiment la taille d’un chat, féroce, intelligent, à la force inhabituelle et à la malice redoutable. Qui plus est, c’est une femelle, et lorsque Bart tue par mégarde ses petits, la bête devient folle furieuse. Dès lors, un duel sans merci oppose l’homme à l’animal, un duel à mort dont un seul adversaire sortira vivant, ce que nous confirment deux références ouvertement citées dans le film : « Moby Dick », que lit l’infortuné héros, et « Le Vieil Homme et la Mer », dont on peut voir des extraits sur son téléviseur. Peu à peu, notre yuppie propre sur lui, en costume cravate impeccable, qui brille en société et gravit les échelons professionnels, se met à basculer.

L'homme et la bête

Son obsession pour les rats nous vaut la savoureuse séquence d’un dîner mondain au cours duquel il glace l’ambiance en énumérant tous les méfaits que les rongeurs ont apportés à l’humanité (et précisant au passage qu’en moins de trois ans, un couple de rat peut donner naissance à vingt millions d’individus !). Puis il se dégrade physiquement, avant de s’armer de pied en cap pour l’affrontement final, façon Mad Max : un casque de spéléologue sur la tête, une batte de base-ball hérissée de pics acérés à la main, des gants de footballer, des protège-tibias… Le voilà prêt à en découdre, quitte à saccager son si bel appartement pour ne pas entacher son amour-propre et sa fierté d’humain dominant. Le jeu de Peter Weller, véritablement habité par son personnage, n’est pas le moindre atout de cette surprenante variante sur le thème de l’attaque animale. D’autant que le metteur en scène a redoublé d’ingéniosité pour concocter d’étonnantes prises de vues du rongeur, déambulant partout, rongeant tout ce qui passe sous ses dents et attaquant sans relâche son ennemi juré. En 1983, Terreur à domicile fut sacré meilleur film – et Peter Weller meilleur acteur – lors du légendaire Festival International du Film Fantastique de Paris.

© Gilles Penso

Partagez cet article