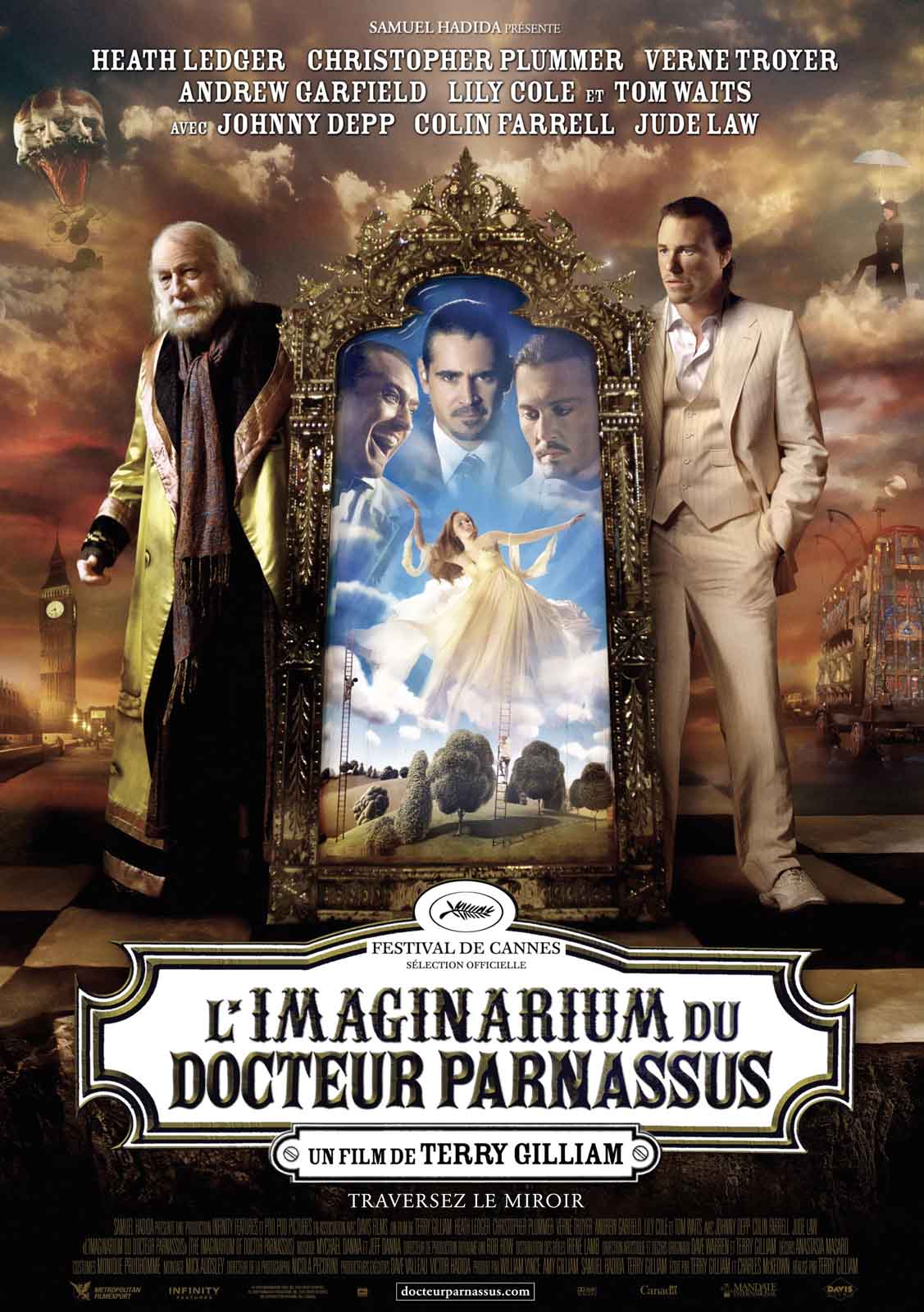

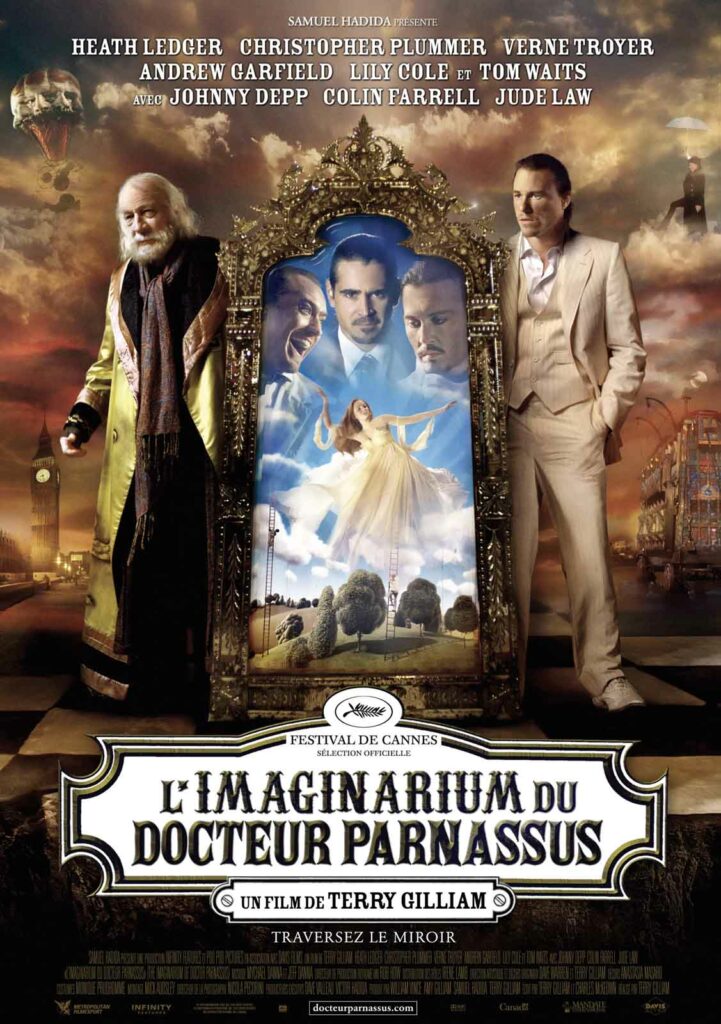

Endeuillée par la mort de Heath Ledger, cette œuvre atypique propose un voyage troublant de l'autre côté du miroir de l'imagination

THE IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS

2009 – GB

Réalisé par Terry Gilliam

Avec Heath Ledger, Christopher Plummer, Tom Waits, Liliy Cole, Andrew Garfield, Johnny Depp, Colin Farell, Jude Law

THEMA DIABLE ET DEMONS

Désireux de revenir aux sources de ses premières œuvres, Terry Gilliam a concocté de toutes pièces une de ces histoires abracadabrantes dont il a le secret. Sur un postulat scénaristique qui n’est pas sans évoquer Le Cirque du docteur Lao de George Pal, nous découvrons les pérégrinations d’un cirque ambulant anachronique abritant le vénérable docteur Parnassus (Christopher Plummer), sa fille Valentina (Lily Cole), son comédien Anton (Andrew Garfield) et son assistant Percy (Verne Troyer). Leur numéro rétro n’attire guère les foules des cités modernes, mais ce théâtre mobile et poussiéreux abrite un secret. Grâce à un miroir magique dissimulé derrière un rideau, le docteur Parnassus a le pouvoir de faire voyager les gens dans leur propre imagination. A l’issue de chacun de ces voyages, un choix est nécessaire, et le Diable (Tom Waits) attend les visiteurs au tournant. Car Parnassus a passé un pacte avec le Malin, qui viendra réclamer Valentina dès ses seize ans révolus. Toute cette petite mécanique se grippe avec l’arrivée d’un homme étrange, Tony (Heath Ledger), qui se mêle à la troupe et semble lui-même dissimuler sa véritable nature… Film hybride et quelque peu décousu, L’Imaginarium du docteur Parnassus souffre probablement d’un trop plein d’idées et du traitement évasif d’un scénario qui eut mérité plus de rigueur.

Mais c’est également un concentré de tout ce que Terry Gilliam sait faire de mieux : des dialogues cultivant l’absurde jusqu’au surréalisme (les policiers cherchant le terme le moins vexant possible pour qualifier l’assistant nain Percy), un humour souvent désenchanté (les rencontres répétées de Parnassus et du Diable) et des séquences fantastiques prenant souvent des proportions titanesques (Tony qui cherche à atteindre les nuages grâce à une échelle immense, le flash-back dans le temple antique)… « J’ai voulu que Le docteur Parnassus soit une sorte de “best of“ de tout ce que j’avais pu faire avant », reconnaît le cinéaste (1). A l’instar du Don Quichotte qu’il prépara avec Johnny Depp et Jean Rochefort, Le Docteur Parnassus a bien failli ne jamais voir le jour suite à la mort prématurée de Heath Ledger.

Quatre acteurs pour un seul rôle

« Le choc fut terrible pour nous tous, et il n’était pas question que je recommence le tournage avec un autre acteur », raconte-t-il. « Mais toute l’équipe m’a poussé à reprendre le film et à le terminer, ne serait-ce que pour finir ce que Heath avait commencé. J’ai alors eu l’idée de faire changer son visage chaque fois qu’il traversait le miroir, puisqu’il se retrouve dans un lieu qui reflète l’imagination des gens. Voilà comment Johnny Depp, Colin Farell et Jude Law ont repris son personnage à tour de rôle. » (2) Transcendant le drame pour doter son œuvre d’un supplément d’âme nouveau, Gilliam n’a pas seulement sauvé son film. Il a également prouvé qu’un personnage peut prendre le pas sur son (ou ses) interprète(s). A tel point qu’en observant les performances respectives de Depp, Law et Farell, les superstars s’effacent et l’on jurerait continuer à apprécier le travail de Ledger sous d’autres visages. L’expérience est fascinante et quelque peu troublante, dotant le film d’une dimension inattendue.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en octobre 2009

© Gilles Penso

Partagez cet article