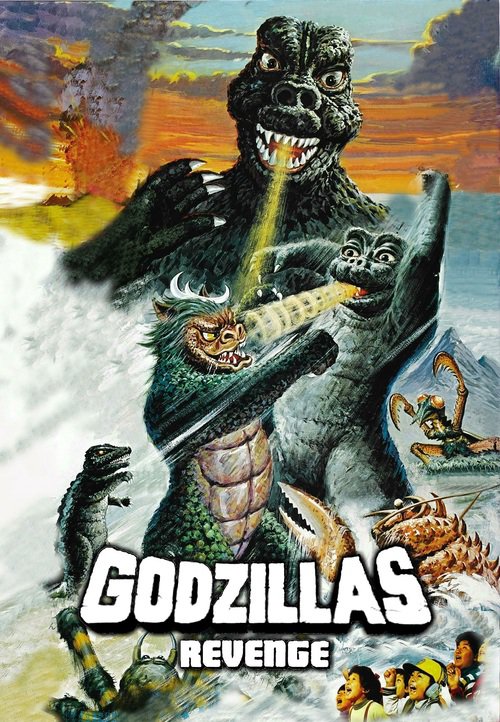

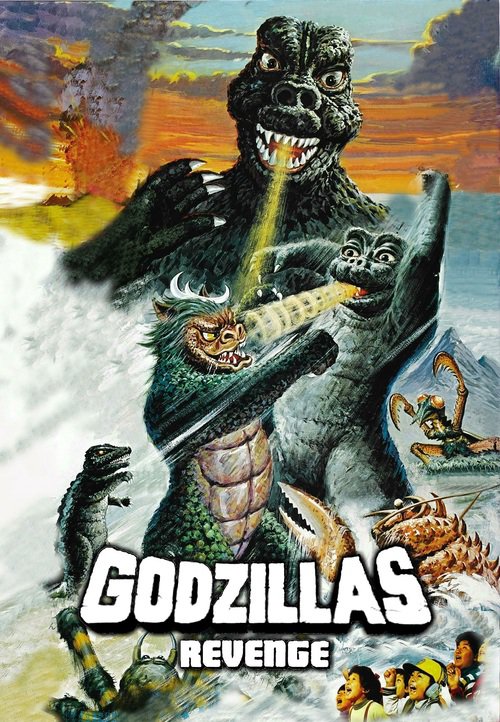

Inédit en France, le dixième film de la saga Godzilla est un étrange conte pour enfants bricolé en grande partie avec les extraits des films précédents

ORU KAIJÜ DAISHINGEKI

1969 – JAPON

Réalisé par Inoshiro Honda

Avec Kenji Sahara, Tomonori Yazaki, Machiko Naka, Sachio Sakaï, Chotaro Togin, Yoshibumi Tajima

THEMA DINOSAURES I INSECTES ET INVERTÉBRÉS I REPTILES ET VOLATILES I MONSTRES MARINS I DRAGONS I SAGA GODZILLA

Les Envahisseurs Attaquent avait su redonner de l’ampleur et de la démesure à la série Godzilla. Mais la saga, victime de son succès, continua à se réorienter vers un public de plus en plus jeune. D’où ce Godzilla’s Revenge, conçu pour sortir sur les écrans en pleine période de Noël, construit autour d’une accumulation d’extraits des films précédents et considéré par beaucoup d’amateurs comme le pire épisode de la saga. Dès la chanson du générique, dans laquelle s’égosille un enfant japonais sur des images puisées dans les films précédents, les choses s’annoncent mal. Les premières images du film insistent sur la pollution générée par la fumée des usines et les pots d’échappement des véhicules pris dans un trafic incessant. Ce caractère industriel, réaliste et brut, tranche avec le générique qu’on vient de voir, multicolore et exubérant, et laisse espérer un développement narratif qui, hélas, ne restera qu’embryonnaire.

Le héros du film est Ichiro, un petit garçon entreprenant qui est souvent maltraité par un groupe de garnements menés par le brutal Gabara, souffre de l’absence de ses parents rentrant toujours tard le soir après leur travail et dont le seul véritable ami est son voisin, un vieux fabricant de jouets. Ce dernier est incarné par Hideyo Amamoto, ordinairement habitué aux rôles de vilains, et que le public japonais découvre ainsi pour une fois sous les traits d’un personnage positif et bienveillant. Dans ses jeux solitaires, Ichiro imagine qu’il prend l’avion pour se rendre sur Monster Island. Là, il assiste au combat de Godzilla contre des mantes religieuses géantes au son d’une musique pop décontractée. Puis surgissent tour à tour Gorosaurus, Manda, Angilas, le rapace Owashi, la mante Kamakiras, Ebirah, tous issus d’extraits des films précédents. Le seul nouveau venu est Gabara, version « kaiju » du mauvais garçon qui martyrise Ichrio dans le monde réel, autrement dit un dragon bipède cornu et chevelu au corps couvert d’écailles et au faciès vaguement félin qui lance des rayons électriques.

Enfantillages

Au milieu de cette ménagerie disparate, Ichiro sympathise avec Minya, le fils de Godzilla, qui lui parle dans sa langue, pousse d’étranges hennissements et peut changer de taille à volonté pour côtoyer alternativement le petit garçon ou les autres créatures géantes. L’abus de stock-shots arrange bien la production. Non content de permettre d’importantes économies, ce procédé permet d’éviter de pâtir de l’absence du superviseur des effets spéciaux Eiji Tsuburaya, très pris par les activités de son propre studio. C’est du coup le réalisateur Inoshiro Honda qui est chargé de superviser lui-même les séquences truquées du film. Le recyclage étant la philosophie majeure de cet épisode, la tête du monstre Gabara est-elle même conçue en modifiant celle d’un costume de Godzilla utilisée dans un film antérieur. Godzilla’s Revenge alternant régulièrement les scènes fantastiques et les passages réalistes, rien n’interdit d’interpréter les séquences situées sur Monster Island comme issues de l’imagination d’Ichiro. Toujours est-il qu’à l’issue de cette aventure un peu embarrassante, le petit garçon trouve le courage nécessaire pour avoir le dessus sur le petit caïd de son quartier et pour permettre l’arrestation de deux voleurs ayant dérobé cinquante millions de yens.

© Gilles Penso

Partagez cet article