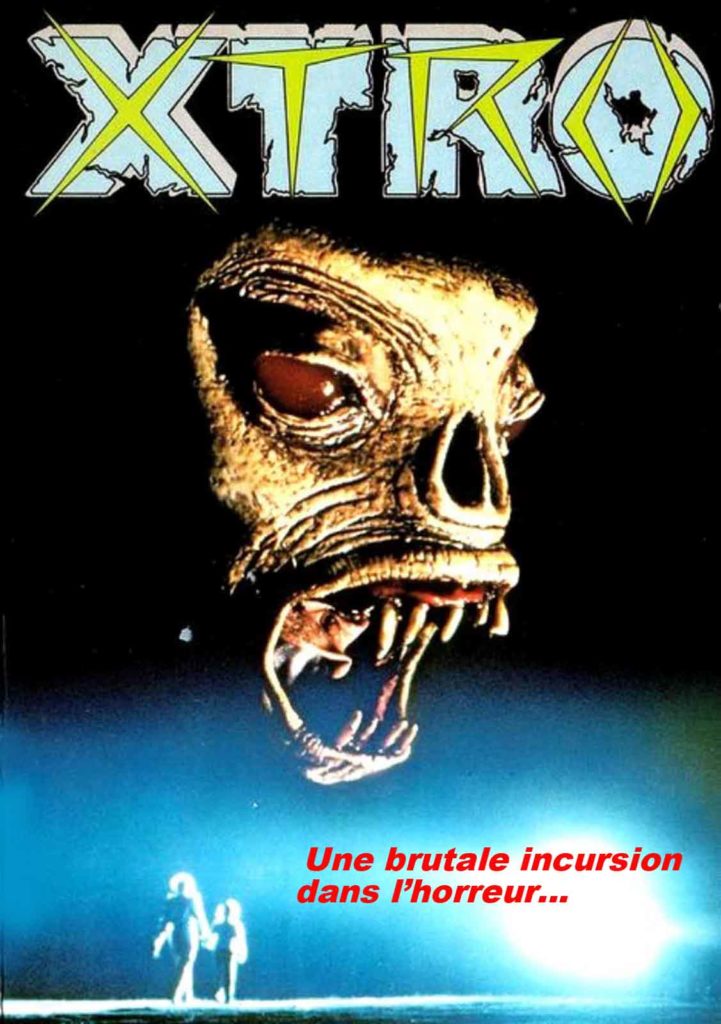

Une invasion extra-terrestre insolite et effrayante qui compense son manque de moyens par une inventivité permanente

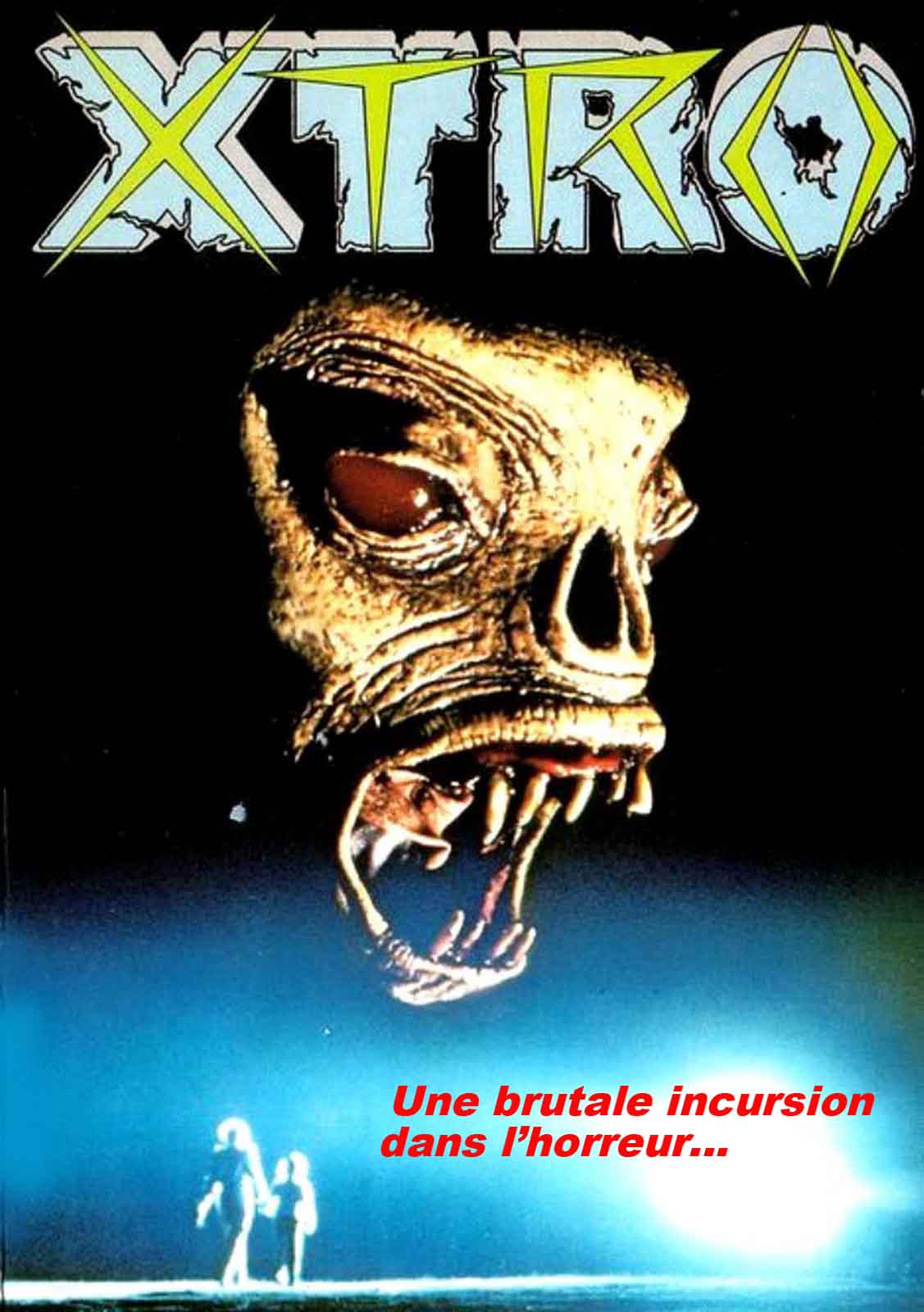

X-TRO

1982 – GB

Réalisé par Harry Bromley Davenport

Avec Philip Sayer, Bernice Stegers, Danny Brainin, Maryam d’Abo, Simon Nash, Peter Mandell, David Cardy

THEMA EXTRA-TERRESTRES I CLOWNS

Certains films transcendent leur cruel manque de moyen pour cultiver une atmosphère insolite qui, volontairement ou non, les mue en œuvres singulières, hors norme et déconcertantes. Tel est le cas de X-Tro, seul véritable coup d’éclat du réalisateur Harry Bromley Davenport dont le premier long-métrage, Whispers of Fear, est passé inaperçu, et dont le reste de la carrière fut consacré à tenter de réitérer en vain le « miracle » de X-Tro. Le postulat du film est assez simple. Alors qu’il joue à lancer un bâton à son chien, un homme est enlevé devant chez lui par une lumière mystérieuse sous les yeux de son fils, puis réapparaît trois ans plus tard totalement amnésique. Son épouse ayant entretemps refait sa vie, certaines tensions s’instillent dans cette famille soudain recomposée, à laquelle s’ajoute une jolie babysitter française incarnée par Maryam d’Abo (future James Bond Girl de Tuer n’est pas Jouer).

En s’appuyant sur cette trame, Davenport se met à collectionner les séquences surréalistes et perturbantes : une créature aux allures d’homme-sauterelle qui surgit en pleine nuit au bord d’une route de campagne et agresse un couple d’automobiliste ; une femme fécondée par la bête qui accouche d’un adulte en temps record et meurt en baignant dans ses entrailles ; des jouets qui prennent vie (un clown nain, un soldat robot, un tank) et attaquent les habitants d’un immeuble ; un père qui dépose dans la nuque de son fils des larves étranges ; une jeune fille transformée en cocon géant qui pond des œufs sphériques dans une baignoire ; un homme qui se désquame jusqu’à se muer en créature extra-terrestre… Rien de comparable à ces visions de cauchemar n’avait encore été montré sur un écran, le titre même du film – sorte d’acronyme inventé de toutes pièces – suggérant une approche inédite du thème de l’extraterrestre, loin d’Alien, E.T. ou Rencontres du Troisième Type chez qui il puise pourtant quelques idées narratives ou visuelles.

Atmosphère pesante et effets choc

Bricolant avec les moyens du bord, Davenport écrit lui-même une musique synthétique volontiers stridente, tandis que les équipes des effets spéciaux font ce qu’elles peuvent. Les trucages optiques très maladroits jouent prudemment la carte de la suggestion. Ils sont supervisés par Tom Harris, qui allait se spécialiser ensuite dans la série TV et qu’on retrouve tout de même au générique de L’Attaque des Clones. Quant aux multiples et inventifs effets de créatures, ils sont l’œuvre de Francis Coates, dont la filmographie comptera les animatroniques de L’Histoire sans Fin, les maquettes de M.A.L. et les effets de Perdus dans l’Espace. L’atmosphère pesante du film, sa fusion décomplexée entre la science-fiction pure et l’horreur graphique et sa volonté manifeste de sortir des sentiers battus nous font excuser ses maladresses et son budget ridicule. Voilà sans doute pourquoi X-Tro s’est depuis mué en objet de culte. X-Tro 2 et X-Tro 3 n’en retrouveront ni l’alchimie, ni le grain de folie. Harry Bromley Davenport disparaîtra donc dans les limbes du direct-to-video anonyme. On ne peut pas en dire autant du producteur exécutif Robert Shaye, qui allait connaître la consécration deux ans plus tard avec Les Griffes de la Nuit.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article